山と自然のエッセイ、火山灰地の食べ物の美味しさの秘密はミネラル豊富な伏流水

近年、ミネラル豊富な水に育まれたおいしい魚介類とか、ミネラル豊富な水を使用したおいしい地酒とか、ミネラル豊富な水を集めた棚田など、食べ物や水のおいしさを表現するために、ミネラルという用語が良く使われています。

そしてミネラル豊富な場所として真っ先に海が挙げられ、海の深い場所には身体に良いミネラルに富んだ海洋深層水がイメージされています。更に下の画像のように陸に近く海流がぶつかる海域は屈指の漁場のイメージもあります。

食べ物がおいしく感じるか、そうでないかは個人の感覚の問題で数値化はできませんが、ミネラル豊富なという形容詞が、一般的においしい水や食べ物の形容詞になっていることから、私個人の経験を踏まえても多分そうなのだと想います。

晩秋になるとおいしい魚介類の筆頭に挙げられるのは、山陰や北陸の松葉ガニや越前ガニなど産地の名で出回るズワイガニがあります。ズワイガニは深さ200mの海の底を集団で這って生息しており、晩秋の解禁時になると底引き網で一気に漁獲します。

ズワイガニは北洋の大型のタラバガニに比べて小型ですが、鍋で茹でながらの上品な味や蟹味噌を楽しむため高価ですが人気があります。

このズワイガニの美味しさの秘密は、ズワイガニが海底を這って生息しているため、海底から吸収した豊富なミネラルの存在かも知れません。

余談ですが昔、蟹殻主体のボカシ肥料を使っていた事があり、この肥料を使って育てたイチゴの味は抜群でした。また苦土石灰の代わりに有機石灰の貝化石を使用していた時もありました。その当時はまだミネラルを発想しておらず、海と蟹と植物栽培との繋がりがどういう関係なのか想像すらもしておらず、ただ何となく自然のものは良いのだなと漠然と想っているにすぎませんでした。

羅臼昆布を育む知床の海、火山の伏流水は海を豊穣にする。

知床半島の根室側は屈指の魚場ですが、路が無いため舟で行くしかなく浜に夏の間番小屋が建てられました。その番小屋に生きる老人を描いた映画「地の涯にいきるもの」で主役を演じた森繁久弥はロケの後「オホーツクの舟歌」を作詞作曲しこれが後に「知床旅情」になりました。

大学3年の春山の南アルプス全山縦走の時、当時の新人がこの唄を披露してから仲間内で大いに流行りました。

近年昆布のブランドが利尻昆布から羅臼昆布の方に高まっています。知床の海を見ると羅臼岳を始めとする知床連峰の伏流水が海に流れ、いかにも豊穣な海という気がしてきます。

13年前の2012年、阿蘇のホテルの朝食のサラダで、それまでの口にしたことの無いおいしいレタスとトマトに出会いましたが、おいしい野菜ができる秘密がどうやら火山灰地と、その火山がもたらすおいしい伏流水にあると考えた事は、ここまで繰り返し記しました。

火山の麓では、この伏流水が湧き水となって地上に現われ、人々はこの水を使用して飲み水にしたり作物や家畜を育てたり、酒、味噌、醤油など醸造に使用しました。また川に流れた海に注がれますが、その海では多くの魚介類、昆布類を育み、更にサケなどの回遊魚は美味しい伏流水を求めて川を遡って産卵するのも、他に理由はあると想いますがミネラルの存在も重要だと想っています。

100万都市熊本の水道水は全て阿蘇の湧き水

東京都水道局のデータでは我が国全国の自治体の水道水源の約7割が河川水や湖沼水だそうです。残りの3割が井戸水や伏流水ですが、その伏流水を水道の水源にしている自治体は3,3%と少数です。

熊本は100万人近い人口の政令指定都市でありながら、水道水は全量阿蘇の伏流水を使用しています。

画像は細川幽斎の古今伝授の間を移築した熊本市市内の水前寺成趣園は、初代肥後藩主となった細川家三代忠利公が豊前中津から同行してきた羅漢寺住職玄宅のために阿蘇の豊富な湧き水の池畔に寺を設け水前寺と号し、そこに自身のお茶屋も設けました。

水前寺成趣園は郊外でなく熊本市街地に位置し、鳥は安全な水には正直なもので公園にはカワセミやキビタキもシラサギも生息しています。

おいしい水を使用した素材を活用した熊本のお店は何でもおいしいです。

阿蘇の豊富な伏流水は、ソニーの半導体工場の存在と勤勉な熊本の人々の労働力を前提とした、世界最大最新の半導体メーカーの台湾のTSMCが熊本県北部に進出しました。第1工場に次いで第2工場も建設され、同時に我が国の半導体関連企業も進出し日本のシリコンバレーになろうとしています。

あらゆる新聞ではTSMCの進出が阿蘇の豊富な水だと報道していますが、水の豊富さが先端電子工業設立の前提になるとは初めて知りました。

三島の水道水も富士山の湧き水と地下水からなる

三島駅から歩いて5分の場所にある富士山の伏流水の湧き水の堀です。三島市の水道の水源は湧き水5割、伏流水の地下水をくみ上げた井戸が5割だそうです。

三島の鰻もおいしかったです。

ミネラル豊富な海底の湧き水で育つ将軍献上の名物、豊後日出城の「城下かれい」

「城下かれい」というへんてこな名産品を産する大分県日出町は別府湾に面した小さな城下町です。

江戸時代豊後国日出藩は、秀吉の正妻高台院の兄の木下氏が関ヶ原での勲功によって3万石で封じられ江戸時代を通して移封なしで続いた小藩

火山がそのまま半島になった国東半島は28谷と呼ばれた谷が存在し、火山の恵みを受けて、古くから人々が住み着き六郷満山という神仏習合の文化が開いた歴史の地で、宇佐八幡宮の成り立ちと密接な関係を有する地です。

国東半島を構成する両子火山群は豊富な伏流水に富み28谷の人々を潤し古代では全くの仮説ですが、瀬戸内の海上交通を抑え、神武の東征にも大きな力を果たしたと想像します。

この両子火山群の伏流水が日出の暘谷城下の岸から40m離れた海中に湧き出て、ここに絶品のマコガレイが集積し、城壁の下のため「城下かれい」の名で、将軍への献上物となり珍重されてきました。

絶品の城下かれいは、九州在住の息子に案内して貰い知りました。城下かれいのシーズンは4月から9月で、特に5~7月頃が最もおいしい時期です。この時期は九州中のグルメが訪れるそうで、将軍家への献上も端午の節句に合わせて生で運んだそうです。

ミネラル豊富な海底の伏流水の湧き水に海藻類が成長し、数多くのプランクトンが発生するため餌が豊富で、2,3月には海藻類を餌とし4,5月になると豊富な藻エビを餌としてマコガレイは成長します。

城下には城下かれいを食べさせる料理屋が点在しています。みなランチを食べに来ます。

ミネラル豊富な阿蘇・九重連山の水が注ぐ、速吹の瀬の佐賀関沖で獲れる名品関あじと関さば

息子曰く大分佐賀関で獲れる魚で関あじと関さばが名高く、九州中のグルメが食べに来るそうです。

別府では朝食付きの温泉宿を予約し、夕食は居酒屋で関あじと関さばを味わいました。

夕食無しの旅館は少なく、いわゆる商人宿に泊まりましたが、別府ではホテルよりも温泉付旅館で定宿にしているビジネスマンが多いらしく繁盛していました。

海流の動きが速い豊後水道の大分の佐賀関半島と四国の伊予の間の速吹の瀬と呼ばれる狭い豊予海峡で採れるあじとさばを一本釣りをして、佐賀関漁港独特の締めをしたもので、佐賀関ブランドとして出荷した味の良い高級魚としてブランド化しています。

別府の背後に聳える由布岳の伏流水と温泉水を別府にもたらす。

別府湾の背後には由布岳が聳え、大分湾は阿蘇と九重連山から名水の城下豊後竹田から伏流水を集めた大野川が海に注いでいます。臼杵には清涼な臼杵川が臼杵湾に注いでいます。佐賀関は臼杵湾沿いにあり、要は阿蘇や九重連山、由布岳の火山のマグマの間を数十年、数百年かけて流れて来た火山のミネラル豊富な伏流水が、豊後水道に流れ、渦巻く海流の中運動豊富で良く育ったあじやさばが、味が良い関あじと関さばとなっているのでしょう。

国東半島両子山の伏流水により醸造が盛んな城下町杵築

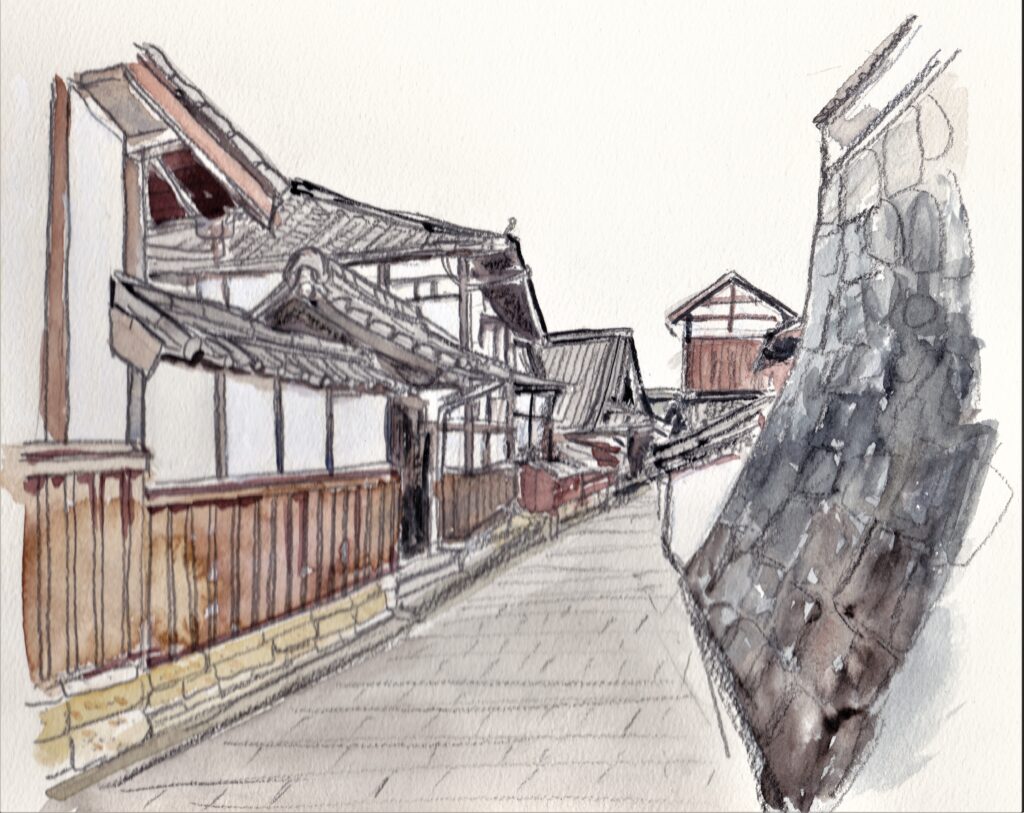

国東半島の別府湾に面した杵築は海の中に突き出た城のある杵築3万2千石の城下町です。この街も国東半島の伏流水で醸造が盛んで、町のど真ん中に味噌の醸造所がある印象的な街です。水のおいしい街はみなのんびりしています。

多分水が美味しいとお米もおいしいし、味噌汁が美味しければ、おかずも肉だ魚だと欲を張ることも無いでしょう。まして海に面しているので魚はいくらでも手に入ります。

九州東半分の覇者大友氏の本拠臼杵は、大航海時代日本の玄関だった。

平戸のオランダ艦に、大航海時代ポルトガル、スペインに遅れてやってきたオランダ国船団の旗艦リーフデ号の模型がありました。

大航海時代末期スペインから独立したオランダは東洋貿易に参入するために5隻の武装船団を日本に送りました。マゼラン海峡を越え2年の歳月をかけて最後に残った1隻のリーフデ号が臼杵沖に到着しました。その中に後に家康の顧問となる英国人アダムスと八重洲の語源となったヤン・ヨーステンが乗り込んでいました。

当時島津氏と大友氏は九州を2分しており、島津氏の坊津と博多を傘下に収めた大友氏の臼杵は南蛮貿易の窓口でした。

我が国の大半の歴史書はリーフデ号が臼杵沖に漂着したとありますが、私はオランダ船が漂着したのでなく多大な犠牲を払って目的地に到着したのだと想っています。

彼らは石見銀山の地図も所持しているし、何よりも島津氏と共に南蛮貿易の窓口で権力のあったキリシタン大名の大友宗麟に会いに来たと想っています。しかし2年前オランダを出航し彼らが到着した時には大友宗麟も死に、西洋にほとんど名が知られていなかった家康が豊臣政権の五大老の筆頭として君臨していました。知らせを受けた家康はすぐにアダムスを大阪によび面会しました。

この間の出来事はハリウッドTV映画の「将軍」で世界的なヒットとなりました。未だアメリカもロシアを初め東欧、アフリカ、南北アメリカ、東南アジアが建国していない時代、当時西欧に伍して軍事大国だった我が国のドラマとして世界の人々に新鮮な印象を与えたものと想います。

伏流水の地下水や湧き水の多い臼杵は醤油の醸造が盛んでした。

鎌倉時代の御家人相模の大友氏は地頭として九州大分に移封、大分府内、臼杵に城を築き高橋氏、立花氏など親族で北九州や博多を領有しキリシタン大名として、島津氏と対峙する大勢力を築きました。

そんな歴史を持つ臼杵は、落ち着いたたたずまいのかっての武家屋敷や寺町が並び、坂の多い変化に富んだ落ち着いた街並みでした。

臼杵は温暖な地域で、豊富な地下水や湧き水が豊富で醤油の醸造が盛んです。臼杵には、九州に圧倒的なシェアを誇るフンドーキン(分銅金)醤油の本社を初め有力な醤油メーカーが存在しています。

ちょうど訪れた時は昼時だったので、臼杵は魚が美味しい所で以前来たことがある息子の案内で、スーパーの寿司コーナーで寿司職人が握ったばかりの寿司を購入し。見晴らしの良い城址で食べました。寿司ネタも新鮮で大きく、寿司店で食べたのと同じ美味しさでした。

丘の水が美味しい漁港は、魚もまたおいしいことを証明してくれました。また事情に詳しい人の話ではフグを食べるなら下関でなく臼杵だと聞いたことがあります。(フグに興味がないので真偽は分かりません)

ミネラル豊富な火山灰土と伏流水は美味しい農産物を育み、川となって海に流れ、おいしい魚介類の宝庫になる。

越中立山と劔岳からの豊富な水は、富山平野と魚津平野を潤し、短時間で富山湾に注ぎ、我が国魚介類の代表的名産、寒ブリ、ノドグロ、ホタルイカ、甘えびをもたらします。

まずは立山です。

立山連峰の雨は伏流水となって流れます。

みくりが池温泉の水は多分雪渓の雪解け水を使用しています。山中の宿としては富山産の豊富な食材を使用しています。ここで2晩過ごしました。

立山連峰の水は常願寺川に集まり、一挙に富山湾に注ぎます。日本で最も3千mの山岳と海岸までの距離が少ない所です。

明治に水害対策に実績のあるオランダの土木技術者を招聘し常願寺川の治水の指導を受けました。オランダ人のデ・レーケはヨーロッパの川の概念と全く異なる常願寺川の流れを見て、これは川でなく滝だと言ったそうです。

常願寺川の本流である立山カルデラの治水工事は,無雪期は山中に集落をつくって休みなく行っており、稜線近くまで作業員を運ぶ軌道が走っています。立山カルデラ博物館に展示してあります。

八月に入っても未だ梅雨明けしない富山平野の水田です。美田です。

常願寺川の治水工事を怠ったならば、大雨の際、富山市はまたたくまに水没してしまうでしょう。戦国時代まで富山の街は無人の湿地帯で、古代大伴家持が赴任していた国府は高岡にありました。

常願寺川は梅雨末期の豪雨で河川敷迄川になってしまいます。

しかしこの濁流の中でも立山のミネラル豊富な伏流水は流れて富山湾に注いでいます。

富山湾には小矢部川、庄川、神通川、常願寺川、早月川、片貝川、黒部川、小川の8本の有力河川が流れ込みますが、この内北アルプスからのミネラル豊富な川は新穂高方面から流れる神通川、立山、薬師の水を集める常願寺川、劒岳西面からの早月川、毛勝三山からの片貝川、そして北アルプスの懐深く流れる黒部川、朝日岳からの小川など山から出たばかりで汚染の無い急流ばかりです。

立山から弥陀ヶ原のバス、美女平のケーブルカーで下山し富山地方鉄道立山線で富山の街に出ます。

北陸新幹線が開業まもなく夏山縦走で富山の街に降り立ちましたが、新幹線を使った首都圏のからの観光客のほとんどは富山を通り越して金沢に行ってしまい、富山の街は閑散としていました。近江市場にむらがる観光客の人たちは、魚介類が富山湾から行っているのを知りません。この当時富山の店ではノドグロをたくさん見かけましたが、今は高級魚として土産の対象から外れたのか全く見られません。

ホテルにチェックインしてネットで居酒屋を探します。新幹線開業時に比べると駅前も新しい商業施設も増え、グルメ都市富山の存在に人々は気が付き始めており人の往来が多くなっています。余りにも高級魚になってしまったノドグロは姿を消し今の推しは甘えびです。どの店に行っても甘えび、甘えびでマーケティングが中々上手です。

宿で2晩たらふく食べたためさあ食うぞとまで行きませんでした。彼らは酒も好きなのでそちらが主となります。仕上げは地元の回転ずしを予定していましたが、地元の若者でいっぱいのためラーメンに切り替えました。

黒部川の部です。黒部川は北アルプスのど真ん中を貫いて流れます。

たしか黒部側に黒4発電所の他大小12の発電所があると聞いています。黒部川にはいろいろ想い出があり、いずれ触れたいと想っています。

5月に入ってもなお7~8mの雪庇が張り出す奥大日岳ピークから剱岳を望みます。2010年で私の未だ若かった頃です。

黒部川の黒薙温泉です。宇奈月温泉はここから約7㌔、パイプで源泉を送っています。

黒薙温泉の夕食です。

ウドの酢漬け、ウドの皮のキンピラと昆布巻カマボコ、こごみの胡麻和え、岩魚の塩焼き、ヒラマサ・コウヤイカ刺身、山の天ぷら、山の煮物、おかあさんの漬物、なめこと豆腐のみそ汁、黒部産こしひかり

食事について画像を記録することはめったにありませんが、この食事には感動しました。まずお米が美味しい事です。伺うと以前ここの従業員が農家を次いで作っているお米だそうです。あまりにもおいしかったため味噌汁の出汁について伺うと、別な知人が作った味噌とのことです。一汁三菜と言いますが、本当においしいお米と味噌汁があったら、あとは漬物だけで他は何もいらないことがわかりました。

それにしても黒部の水はどうしてこんなにおいしいのでしょうか?ミネラル豊富な水で栽培した米と大豆がお米と味噌になり、ミネラル豊富な水で焚き上げたご飯と味噌汁は何にも増しておいしいです。

昨年は四国の新祖谷温泉での食事も感動しました。祖谷渓の磨かれたミネラル水もおいしいです。この水で用意された食事に、隣の囲炉裏を囲んだオーストラリア人の4人グループは緊張のあまり声が上ずっていました。

宇奈月から黒部地方鉄道に乗り新幹線の新黒部に向かいます。ようやく梅雨も明け青田が眩しいです。それにしても魚津平野の水田は住宅の庭先迄無駄なく使っています。

ミネラル豊富な美味しい水で暮らす地の人々は勤勉になるのでしょうか?

この風景を見るとスカスカの隙間や休耕田が多いさいたま市の農家は真面目にやっていないのは水が不味いせいなのかと想ってしまいます。

今までは長い前置きでしたが、次回はミネラルそのものの秘密について以前から考えていた事を記したいと考えています。