山と自然のエッセイ、梅から桃へ、鎮守の森,散策日記

いつもの癖であちこち話が飛ぶエッセイです。

3月15日、3月もお彼岸近くになると桃の開花が気になります。

普段のウォーキングコースは見沼田んぼの土手道を辿るため、梅林や桃林は遠くに望むだけで近くで開花を確認できません。

ということで15日、4月並みの気温だった前日と異なり、うすら寒い天候の下、桃の開花を確認しに散策しました。

家の薔薇だって良い季節に一番良い状態が見られるのはそう多くはありません。花木は花が開花するまでの大半は、冴えない天気の下黙々と開花に至る作業を続けています。

そんな最適でない天気の下でも、花を楽しもうとする気持ちは、私の樹々に対する精一杯のリスペクトです。

いよいよ桃の開花が始まりました。

昔に比べると見沼田んぼの農地を保有する農家の方々が高齢になったためか見沼田んぼの花木は大幅に少なくなっています。

見沼田んぼの農家の多くは植木の産地安行の生産者であり、かっては梨の苗木の生産が日本一と言われていた記憶もあります。

安行の植木販売の推移は分かりませんが、春の花木の量が2,30年前と比べ物にならないくらい減少しているのは、植木生産農家の高齢化だけでなさそうです。

しかし改めて想うに、見沼田んぼの立地から考えると、これだけ都心近くに植木産地が有ること自体驚くべきことで、3,40年前と比べること自体ナンセンスだと想います。

桃畑の1画に満開の花木がありました。桃かなと焦って花をまじかで確認すると梅でした。

大好きな白梅の緑顎梅が満開を終えようとしています。ここは毎年観察している梅林ではありません。いつもの梅林の梅がどうなったのか気になるため、来週でも確認しようと想います。

ミツマタだと想います。近年みつまたは人気があり、ミツマタが咲くハイクなどネットで案内しているのをよく見かけます。

ただ山で見る山桜やミツマタは、尾根道を歩いていたら偶然出会うのが良いのであって、まとまって咲いているのは風情が失われます。

この見沼たんぼのミツマタも畑の1画の灌木の中に手入れもされず放置された姿がとても野趣に富んでいます。

ミツマタで想い出すのは桜の季節、京都郊外の某有名寺院の庭を散策している時、桜の木の傍らに手入れの良いミツマタが3本名札付きで植えられていました。

多分京の庭師が人通りの多い目立つ場所に植えたことは見え見えでした。近年の寺院の庭の真っ赤な紅葉も、明らかに演出で植えられていますが、人工的な薔薇庭と同じと想えば良いのです。

以前紅葉の時期何度か日光湯元を訪れましたが、昔に比べるとあの物凄い湯元の紅葉の彩は少し落ちていたように感じました。京の真っ赤なカエデで作られた紅葉の庭を見慣れてくると、湯元ではあまり人工的な紅葉づくりは行っていないことに気が付きます。

見沼たんぼから台地の道を辿っていると民家の庭から見事な木瓜が顔をだしていました。見沼田んぼには木瓜畑はたくさんありますが、畑故にスペースを与えられずひしめいており、こんな見事な木瓜はありません。

改めて木瓜はスペースを取ってゆったりと枝を伸ばせばこのように見事になるものだと知りました。

この姿をみると小輪種の薔薇のシュラブより木瓜の方が花木として優れているように感じます。もし木瓜が朱色でなく真紅だったらとんでもない庭木になるでしょう。

畑の際にある何の変哲もない梅です。梅もこの程度の淡いピンクが梅らしくいいなあと思います。株元からのひこばえも処理せず、自由に伸ばした枝も中々風情を感じます。

白系の木瓜です。

遠くにピンク色した樹を見つけ、足を向けて小道を辿ります。近寄って見ると色は桃だけど樹は梅でした。

桃の開花を確認しながら見沼自然公園にでも行こうかと1人で出かけた散策ですが、記憶をたよりに向かった道で、同じような風景が続く中、とうとう道に迷ってしまいました。

スマホのグーグルマップを取り出して検索しても、明確な目印が熊野神社しかなく、とりあえずそこを目標を定めましたが、途中出会った地元の同年配のお爺さんと熊野神社や片柳ついて長々と話し込んでしまいました。

出発が遅かったので見沼自然公園に行くと昼食まで帰宅できないことが分かり、公園はまたの日に決めました。

思うに今の首都圏には、畑や林が続き、適当に路を辿っていたら農家の庭先に入ってしまう場所は少なく、しかも林や森の影に花木の咲く色を求めてさまよう場所も少なくなりました。

しかし上の画像のような都市の風景に程遠い場所から、頻繁に往来する路線バスに20分も乗れば、屈指の乗降客を誇るJR北浦和駅、浦和駅、大宮駅に着けることを考えれば、地権者と行政が開発協定を結び、乱開発を避けて来た見沼田んぼが、首都圏に最後に残された巨大な緑地帯であることの意義が良く分かります。

スカイツリーから眺めた隅田川河口

ここでスカイツリーに話が飛びます。

以前NHKで報道されましたが、東京スカイツリーから見ればわかるように、隅田川が氾濫すれば北区、足立、台東区、千代田区、墨田、江東、葛飾が全域水没する危険があります。当然地上が埋没すれば、地下鉄を始め巨大な地下街も全て埋没してしまいます。

報道はされていませんが、隅田川が増水したら見沼田んぼを流れる芝川に荒川の水を逆流させ、見沼田んぼを巨大な水がめにして東京の洪水を防ぐバッファ装置するであろうことが容易に想像ができます。実際に大雨後に見沼田んぼの芝川は増水はしていないものの流れが逆になっていることは度々ありました。

東京は他の大都市のように古来自然発生の都市でなく、海岸を埋め立て台地を切り崩して作られた日本で最も歴史の浅い人工都市です。

室町末期、太田道灌が城を築くまで葦原だった江戸の隅田川の河口に、背後に山を控えた水量の多い利根川、荒川、入間川の3大暴れ川がまとめて流れ込んでいました。

家康が利根川を付け替えて銚子から太平洋に流したことで、江戸の町は洪水の恐怖から免れ100万都市になりましたが、近年人工都市東京は海を埋めた立て益々巨大に変貌しています。

鎮守の森、片柳熊野神社

昨年初夏以来すっかりご無沙汰している片柳熊野神社に到着しました。

見沼田んぼは東浦和付近に築かれた八丁堀の堤防で行きどまりになり、そこから東西に用水が開削され、東縁の田んぼは七里公園で行きどまりになりますが、西縁の見沼田んぼは大宮第2公園を越えて東大宮近くまで続きます。

東浦和付近からさいたま市立病院裏辺りまで見沼田んぼは地続きですが、片柳付近から台地が現れるため見沼田んぼは東西に分かれます。

片柳の幹線道を車で走らせているだけではこの構造は分かりません。30数年前、引っ越ししてきた頃、車のナビや携帯のマップが無かったため、片柳台地を挟んで見沼田んぼが東西に分かれている構造が理解できず、また片柳台地は住宅や森の中を古い道がくねって交差しており、散策中家に辿り着けず2時間近く迷ったことがありました。

片柳熊野神社は、初めて見沼自然公園へ散策する際、偶然通りかかり知りました。初めて出会った印象は、私が頭でイメージしていた典型的な鎮守の森そのものでした。

帰宅して調べてみると、片柳熊野神社は旧片柳村の総鎮守で、江戸時代まで熊野神社の別名12所権現社の名の神仏習合社でしたが、明治初期の神仏分離令により熊野神社に改称し、更に明治40年神社合祀令により片柳村周辺の神社を合祀し片柳村の総鎮守となったとありました。

江戸時代の村は現在の行政単位の村に比べると遥かに小さく、村毎に小さな鎮守の森が存在し、そこに祀られている神様の基に暮らしを維持してきました。

明治の神社合祀令は小さな神社をまとめて権威を高めることと、神社の経営を安定させることを目的とした法律ですが、この明治の神社合祀令によって多くの鎮守の森は破壊されてしまいました。

南方熊楠が鎮守の森と生態系が失われることを和歌山県知事に反対運動を起こしたことは当時のエコ活動で有名です。

稲作農業を中心に自然発生的に生まれた鎮守の森の廃止は、長い間身近な神様に参拝する慣習に親しんで来た多くの地域住民に大きな心の痛手を与えたことと想います。

熊野神社に社伝表示がないため何時頃から熊野神社が存在していたか分かりませんが、多分鎌倉時代か南北朝時代、片柳が開墾されて生まれたのではと思います。

そしてしっかりとした社と鎮守の森が作られたのは片柳が村レベルになって本格的な稲作の祭りを行うになってからだと想います。

ほとんどの神社はその地域で水田耕作が開始された時代と合わせて創建されたと想像しています。そこには水神や田の神が祀られ、その後祭神にそれぞれ祖霊や具体的な神々を当てたものです。

当初水稲栽培の多くは、縄文の海退期、自然な灌漑設備の山間の扇状地から始まり、やがて下流の洪水のあまり心配の無い地域の河川の流域に広がり、更に大河の平野に堤防を築き大規模な新田開発を始めたのは江戸時代になってからでした。

平安時代律令の細目を制定した延喜式の神名帳によって日本中の神社の社格が定められました。

神社の社格は神社に奉ずる幣を、朝廷が直接渡すか国司が渡すかで官幣社と国幣社とに分け、それぞれ大小を定めました。その中で一番格式の高い官幣大社は198社304座に及び、中でも最も古く格式のある神社は明神大社の称号がつきました。

ちなみに明治4年新たに明治新政府によって新たな官幣大社が定められ、延喜式官幣大社198社の内29社だけが新政府の官幣大社とされました。

その29社の中で関東における官幣大社は埼玉氷川神社、千葉安房神社、千葉香取神宮、茨城鹿島神宮、静岡三島大社の5社だけです。この時明治神宮はまだ創建されていません。

またこの神社令では国幣社が県、府,道の幣神社に変わり、それ以外は諸社として郷社や村社に制定されましたが、戦後は弊社制度は無くなりました。

話が飛びますが、官幣大社の創建は、実際は神社に表示されている社伝より遥かに古く、恐らく弥生時代から存在している神社だと想っています。

山辺や葛城の古社を訪れると、いかにも水利の良い水稲耕作の地に神を祀った感を持ちます。

我が国で初めて寺院が建立されたのは飛鳥時代からですが、寺院に倣って磐座や巨木にしめ縄を巻いただけの神様も社の形式になりました。

神社のご神木は太古の神社の形式の名残りです。

片柳熊野神社の大楠

ご神木について特に調べているわけではありませんが、アジアモンスーン地帯の我が国は、夏季の高温多湿の気候は東アジア随一の森林国でした。

草原地帯や砂漠でない場所に住む私たちは古来、樹に親しみ木を利用した暮らしの中で、巨木に精霊が宿っていると信じ、その象徴の巨木が信仰の対象になりました。

諏訪大社の拝殿の奥の御神体は樹木です。

神社のご神木はその流れにあります。

熊野神社の入り口には巨大な楠木が茂っており、まさにトトロの風景です。

日本書記で、スサノオは、檜で家を、杉と楠木で舟を、槇でお棺を作ろうと、筑紫から種子を撒き始めたとあります。

楠木はもともと暖地の西日本に多く自生し巨木にが多かったため、超古代では船の材料に多く使われていました。また楠木には防腐効果があるため、楠木を蒸留して樟脳がつくられ、南国の薩摩では南蛮貿易の主要輸出品でした。

冬でも青々とした常緑樹で枝を大きく広げ巨木になる楠木は、鎮守の森の代表にふさわしい樹だったのでしょう。

神社というと杉林とか杉並木の境内を想いますが、杉は枝を広げないので1本では絵にならず、できれば枝を大きく広げ一年中葉をつけ生命力を感じさせる樹として楠木が選ばれたのでしょうか。

楠木というと宇佐八幡宮のご神木を想い出してしまいます。

拝門の横にしめ縄をめぐらせ柵に覆われたご神木の楠木は、スサノオが推薦するように、水に強く巨大に成長するため古代造船材として優れており、超古代からの恐らく海人族の神社のご神木に多いように感じます。

巨大な楠木のご神木は多くは、宇佐八幡宮を勧請した九州各地の八幡宮でも見られます。

瀬戸内の村上水軍の守護神大三島の大山祇神社のご神木も樹齢千年以上の楠木でした。関東では恐らく古代海人族の神と想像する熱海来宮神社の大楠も有名です。

私が超古代海人族の神だと想像する氷川女体神社の境内にも、樹齢はそれほど古くは無さそうですが楠木が乱立ししています。おそらく境内の楠木は2代目、3代目の楠木なのでしょう。

さて片柳熊野神社のこの巨大な楠木はなぜ植えたのでしょうか?片柳熊野神社は鎌倉時代か南北朝時代の創建と想像しますが、熊野権現を勧請する際御師の指導か、また隣村の氷川女体神社に倣ったのでしょうか。熊野権現の別名の12所権現は、熊野三山の神に9柱の神を加え12所権現としましたが、熊野権現自体が超古代の海人族の神ではないかと想っています。

実際に熊野那智大社ご神木は大楠でした。

熊野速玉大社のご神木・椥(なぎ)

私の手元に乾燥したナギの葉がありました。熊野速玉神社のご神木は有名なナギの葉です。ナギの葉は引っ張っても切れず、名が海の凪ぎにつながることからご神木になったと言われています。ナギは楠木以上に暖地性のため関東ではあまり見かけません。

熊野那智大社のご神木・大楠

速玉大社のご神木のナギといい那智大社の大楠と言い熊野権現はいかにも海人族の神々です。

与野公園鎮守の森、天祖神社の大楠

大楠のご神木と言えば与野公園の天祖神社のご神木も巨大な大楠です。

与野公園は冨士講の人たちが富士山に見立てた小さな丘がありましたが、昔は神社には関心がなく、何か小さな神社があった記憶しかなく、ましてご神木の大楠には気が付きませんでした。

2,3年前与野公園の薔薇の季節、知人を訪ねた際、改めて公園を仔細に観察したら小さな天祖神社があり、その横にご神木として大楠があり、また公園の端にも御岳講の立派な御岳社がありました。

人間は興味が無いと目の前にあっていつも見ていたものでも記憶が有りません。私にとって、花もそうでした。

天祖神社は与野郷の鎮守の森の神社です。

天祖神社は元神明社といい、中世鎌倉街道沿いに上、中町、下町からなる与野郷の下町に当たる地の鎌倉街道から西に入った神明山に鎮座していました。

与野郷の主な人たちは隣村の古村田村にある氷川神社を信仰していましたが、明治の神社令で氷川神社が隣村の村社となったため、明治8年元神明社が与野町の村社に制定された機に天祖神社と名を改めました。

改めて眺めてみると天祖神社の周りはいかにも鎮守の森らしく、古墳のような富士塚や湧き水の弁天沼、などなど、この辺りが古来から最も神聖な地であり、そこに神社が祀られてきたことが自然に読み取れます。

浦和、与野一帯の台地は関東ローム層に覆われ地下水が豊富で、神社の隣にある弁天沼はこの地下水の湧き水なのでしょう。

私が小学校を終えるまで、浦和市の水は小学校の隣にあるくみ上げ所から地下水をくみ上げていました。 この弁天沼に神が祀られ鎮守の森になったのでしょう。

与野公園の湧き水弁天沼

さいたま市は浦和、大宮、与野市が合併しその後岩槻が加わりましたが、与野市は間に挟まれた小さな市でしたが、自動車関連の企業が多く財政は豊かで、下水道の普及率も我が国でも最速でした。また街が小さな割には街中に寺院が多く、中世から交通の要衝に位置する豊かな郷だったのでしょう。

鎌倉街道について諸説あり、鎌倉から分倍が原を渡り所沢近郊から北上し笛吹峠を越えて児玉郡に至る幹線道の中つ道は、戦史などもあり確定していますが、中つ道から西の街道や東の街道は確定していないようです。

鎌倉時代までは奥武蔵の丘陵の麓の扇状地が水稲耕作地帯で、鎌倉幕府の御家人となった畠山氏を代表とする武蔵武士たちはこの中つ道ぞいに居館を設け、米作、畑作、窯業、家内工業も経営していたため、関東の先端地でした。

当時埼玉東部は荒川や利根川が氾濫するため未開発地帯でしたが、それでも武蔵武士の分家の開発領主たちが新田を開発はじめましたが、この東部の道と中つ道を繋ぐ横の街道が、羽倉の渡しで旧入間川を越え、与野郷から真っすぐ岩槻で東部の鎌倉街道に出会うまでが、派生した旧鎌倉街道でした。関八州古戦録では鎌倉時代後期、羽倉の渡しで久喜方面から鎌倉に向かう高麗氏と今の富士見市に本拠を置き後の深大寺城主や東松山城代になった難波田氏との戦が記録されています。

与野郷も、片柳郷もこの幹線の鎌倉街道から東部に派生した街道沿いにあり隣同士の郷でした。

埼玉最古の寺院都幾山慈光寺、岩槻慈恩寺

慈光寺は寺院ですからご神木と言いませんが、神仏習合時代はご神木と崇められていたのでしょう。慈光寺には慈覚大師円仁が植えたとされる樹齢1200年の多羅葉樹がありました。

埼玉最古に近い寺院、岩槻慈恩寺

慈恩寺も神仏習合時代が長く、ご神木と想われる巨木がありますが、寺院のため何の表示もしていません。

埼玉県で一番古い寺院は、頼朝が藤原攻めの戦勝祈願をした都幾山の天台宗寺院慈光寺と、岩槻の奥に位置する同じ天台宗慈恩寺で、慈恩寺は後に徳川家が東照宮詣での際の宿泊寺になりました。慈光寺は頼朝が伊豆時代何かと面倒を見ていた乳母比企禅尼の嫁ぎ先である比企郡にあり、比企禅尼が帰依していたところから、頼朝も慈光寺に深く心を寄せる様になったのでしょう。

現在では両院とも鉄道沿線から外れ、忘れ去られた名刹ですが、鎌倉時代はそれぞれ鎌倉街道中つ道、東道に近いか面した交通至便の位置にありました。

鎌倉街道に面した与野郷は京浜東北線から外れ、ようやく埼京線で駅が3カ所でき再び繁栄していますが、片柳郷はバス便は便利ですが、鉄道沿線から遠い場所にあり、それだからこそ昔ながらの鎮守の森が残っているのでしょう。

与野、北浦和、岩槻を結ぶ道が旧鎌倉街道だったと市の案内にも記載されてなく、私も近年初めて知りましたが、大した事実でも無いため誰も知りませんが、想い起こせば高校の強歩大会、今は50㌔の古河マラソンと言っていますが、北浦和の高校から岩槻、久喜、幸手、栗橋、古河への田舎道を辿るコースは、まぎれもなく旧鎌倉街道でした。

これを決めた先生は旧鎌倉街道を選んでいたのでしょうか?戦前の行事を戦後初めて私が高一の時復活したと聞いていますが、高校の恩師は亡くなってしまったので伺う由もありません。

バラ祭りの与野公園

今まで与野公園の歴史を調べた事はありませんが、この天祖神社を訪れた際、与野公園の歴史を調べてみると、驚くべきことが分かりました。

明治6年太政官交付により初めて我が国に公園制度が発足し、首都圏では上野、芝、飛鳥山、浅草、深川の5カ所に次ぎ、浦和調宮神社、与野公園、行田忍公園(水城公園)横浜公園が制定されたことが分りました。

市内の与野公園や調宮神社公園は、都内の五大公園と肩を並べる我が国最古の公園だったのです。そして明治10年には水戸偕楽園、栃木の大平山公園、群馬の富岡公園に次いで山下公園や大宮氷川公園が制定されましたが、与野公園は水戸偕楽園や山下公園、大宮氷川公園より古く制定された公園と知り驚きました。

欅が林立する浦和調宮神社

神社のご神木の大楠と共にもう一つ古代の謎の樹は欅です。

欅は枝を大きく広げ、何といっても樹形が美しいです。我が家の庭でも、どこからか種子が飛んで来て時々苗木に成長してしまう欅を見つけます。狭い庭のため成長すると困るので手で抜こうとするとまず抜けません。欅は丈が20㎝の苗でもそれだけ実生の根が張る生命力にあふれています。また多量の落葉は街路樹の周辺泣かせになります。

ケヤキは槻(ツキ)とも書き、ヤマト朝廷のご神木と言われています。浦和の調(ツキノミヤ)神社は境内に欅が林立していますが、調宮、槻宮と発音が同じで、実は調神社はヤマト朝廷の調の集積所とも言われています。

ヤマト朝廷の税のしくみである祖庸調は、祖は米など穀物の現物納、庸は都での労働または物納、調は各地の特産品主に布が対象でした。

武蔵国は絹織物生産が盛んなため、調宮神社は絹織物の集積所で後に伊勢神宮ができると初穂米の集積所だったという説があります。

いずれにしても上は神社の入り口の画像ですが、調神社には神社に付き物の鳥居がないこと、欅の林の神社で、調(ツキノミヤ)神社の名前も謎のままです。

調神社は旧浦和市の鎮守の森でした。片柳熊野神社の鎮守の森と比べると大きく、与野公園の天祖神社と比べると街の規模が大きいため鎮守の森としては大型すぎるかもしれませんが、それは子供の頃の話で、戦前の浦和町時代では紛れもなく浦和町の鎮守の森でした。

成就院のご住職によれば調神社は神仏習合の江戸時代浦和の古刹玉蔵院が別当寺を務めていたそうです。

浦和宿は平安時代から玉蔵院と調神社の門前町として発展したと言われていますが、子供の時の私の記憶では、玉蔵院も調神社も似たような雰囲気でとてものんびりとした印象がありました。神と仏の相違がありますが、数多くの学僧を輩出した別当寺の玉蔵院の高潔な雰囲気が漂っていたのでしょう。

夏祭りは旧浦和の各町は調神社の氏子となって各町自体で祭礼を行いました。

そして12月12日の酉の市は10日の大宮氷川神社の酉の市と並んで、大いに盛り上がり、各家庭はこぞって熊手を購入しに行きました。旧中山道沿いや境内の縁日は子供心に楽しみで、カーバイドの揺れる光の中で、小銭をしっかり握りしめ縁日の店を巡っていました。境内ではサーカスや見世物小屋が軒を連ねており、それはとても楽しかった思い出があります。

子供の時に非日常のイベントに接した感動はいつになっても忘れられないものです。野球でも映画でも祭りでもたとえ大人がつまらないと想う事でも、子供心に普段と異なる光景に接した時のトキメキは何歳になっても覚えているものです。

弘前城の桜の季節(子供時代の調宮神社の境内が蘇ってきました。)

10数年前、桜の季節弘前城に行きましたが、その時感じた事は、弘前城の見事な桜より、津軽の人たちの春桜を迎えた時の晴れ晴れしい表情がとても印象的でした。

桜の樹よりも桜の木の下で、家族や仲間同士楽しそうに賑やかに飲み食いしている津軽の人々のうれしそうな光景が忘れられません。

弘前城を出てみると、城前の広場の1画に見世物小屋やサーカスのテントがあり、余りの懐かしさに子供時代の調神社のお祭りを想い出してしまいました。子供の時感動したオートバイサーカスは球体の中を2台のオートバイが走り回るサーカスでしたが、見ていて手に汗がにじみ出てくる迫力でした。

半世紀以上経っても、この雰囲気が残っているのを見ると我が国の人々に誇りを感じてしまいます。

陸奥一宮、八槻都々古別神社、典型的な鎮守の森

欅の名前が付けられた古社。欅がヤマト王権のご神木となっていた例が、陸奥一宮の2つの神社にあります。

場所は陸奥一宮といっても陸奥国最南部の福島県の棚倉にあります。

なぜ陸奥一宮が福島県の最南部、しかも茨城と福島の県境近くの棚倉にあるかというと、棚倉が古代ヤマト王権の最前線で、当時の道は久慈川沿いに常陸から切りたたった山峡(棚倉)を越えそこが陸奥への拠点だったからです。

この2つの神社を訪れたきっかけは那須に泊って戊辰戦役の二本松城、白河城と棚倉城と歴史の白河の関を見て2つの陸奥一宮を訪問しました。

八槻都々古山神社や馬場都々古別神社という奇怪な名は、創建のいわれを理解すると納得します。

棚倉の北にあるヤマトの故郷の聖なる三輪山に似た建鉾山(都都古山)の祭祀遺跡の出土品は、沖ノ島祭祀遺跡に次ぐ我が国第2の規模を持っており、古代東北最古最大の祭祀跡だったといわれています。

大和武尊が陸奥遠征の折、故郷の聖なる山に似た都都古山の頂上から、土蜘蛛めがけて鏑矢を放ち、落ちた棚倉の地が「矢着」と称されその後「八槻」に変わりました。

またこの矢は、8人の土蜘蛛の身体を貫き、8本の槻(ケヤキ)に変わったと言われています。槻はケヤキの古名ですが、槻は成長が旺盛で、大きく勇壮な枝を広げることから初期ヤマト王権の神木であったと言われています。

八槻都々古山神社は都都古山の頂上から土蜘蛛めがけて打った8本の欅の矢の神社という意味で、馬場都々古別神社は棚倉城(馬場)から移設した八槻都々古山神社という意味です。

会津藩筆頭家老西郷頼母の家族全員は会津藩落城時、屋敷で留守を預かる夫人と祖母、娘4人が全員自刃したことは会津藩の悲劇として余りにも有名です。城にこもった西郷頼母と長子は激論に負けて城を出て流浪しましたが、晩年はこの八槻都々古山神社の神主として生涯を終えました。

陸奥一宮、馬場都々古別神社、こちらも典型的な鎮守の森

ヤマト朝廷のご神木の欅で作った矢にちなんで、この伝説の基に棚倉城址に建立されたの都々古別神社正面に樹齢600年の大欅が植えられています。

馬場都々古別神社は、棚倉(馬場)にあった神社を戦国大名佐竹氏が自国領土に近い現在地に移転したものです。

陸奥一宮のこの二つの神社を訪れたことにより、超古代のヤマト王権軍の関東から陸奥侵攻ルートが、現在の交通路と全く異なることが分かりました。

後の常陸国から或いは下野国から陸奥国への移動は、地図を見ると常陸国からは久慈川、下野国からは鬼怒川から那珂川を北上します。日本武尊は久慈川から棚倉、白河平野に出て阿武隈川を北上したようです。後年は鬼怒川から氏家で那珂川を北上しますが、これが後世の陸羽街道になり頼朝の藤原攻めには白河関、秀吉の奥州仕置きには二所ノ関を越えて白河街道から陸路北上しました。

時代が下るに従って陸奥へのルートは内陸に変わって行きました。勿来の関に行った時、あまりに寂れていましたが、関が開設された時よりメインルートでは無くなっていたように想います。

いずれ米などモノの流れについては舟運について触れたいと思います。

ヤマト王権は最初に久慈川経由で白河平野に信仰しました。その歴史事実が陸奥一宮の2つの古社の存在でした。

水戸は茨城の中心で無く、常陸国府は石岡で佐竹氏の本拠は常陸太田。

埼玉の浦和に生まれると群馬県や栃木県は分かるのに、茨城県のことが良く分かりません。その訳は高崎線と東北線は大宮を経由するため比較的行き機会が多いものの、常磐線は上野発のため路線として馴染みがないためです。従って茨城県というと近年では筑波、以前ですと土浦、水戸しか思い浮かばず、私のような歴史好きでも、佐竹氏の本拠が水戸だと想っていました。

まして常陸国府の石岡は将門記だけの印象で、全く想像がつきませんでした。

一番わからなかったことは、昔大河ドラマで伊達政宗を見ていましたが、(今BSTVで再放送中)伊達氏と佐竹氏、蘆名氏の抗争です。

現在の感覚から言うとなぜ米沢の伊達氏が常陸の佐竹氏と陸奥で覇権争いをしたのか良く分かりませんでした。伊達氏の元々の本拠は福島北部の中村で、これまた常陸と離れています。

棚倉に行った時、水戸だと想っていた佐竹氏の本拠は、陸奥白河平野から流れる久慈川の中流の常陸太田であり、久慈川の流れの奥の棚倉の背後の山八溝金山の位置も知ったことで、佐竹氏の視点は下総方面でなく絶えず陸奥に向き、棚倉や白河を押さえておかないと不安だったことが理解できました。

また会津は白河と地続きです。会津の蘆名氏は佐竹氏と親戚で、伊達に滅ぼされた蘆名氏は佐竹氏を頼って常陸太田に逃れました。

佐竹氏と同行した会津蘆名氏家臣団の角館武家屋敷

佐竹氏の角館は話が飛び過ぎましたが、私にとって時代に翻弄された印象深い武士団の変遷でした。

棚倉の裏手に聳え常陸の国境の八溝山に金山があり、この金によって佐竹氏は黄金好きな秀吉に気に入られ、家康に馴染めなかったため家康の要請にもかかわらず関ヶ原参陣が出来ませんでした。佐竹氏は伊達氏の侵攻も恐れていました。怒った家康は京都にいた佐竹氏を本国に寄らせず直接秋田に移封してしまいました。

秋田に移封された佐竹氏は八溝金山の技術者たちを秋田に連れて行き、秋田を我が国最大の鉱山国に仕上げました。

また佐竹氏の秋田移封に伴い、蘆名氏家臣団も同行しましたが、角館の武家屋敷は佐竹北家と名を変えた旧蘆名氏の家臣団屋敷です。

久慈川が常陸と陸奥を結ぶ路線だと分かると、もう一つ良く判らなかったことが分かりました。

さらにもう一つ、佐竹氏の始祖がなぜ源氏だったのか。それは鎮守府将軍であった源頼義の子、新羅三郎義光の孫の昌義とされていますが、後三年の役の際、新羅三郎義光が源義家の応援に陸奥下向の際、久慈川ルートを通リ陸奥に向かった時、頼義の馴染みの常陸太田の豪族に子孫を残したのでしょう。

先の与野郷の片柳郷での鎮守の森に関係した鎌倉街道や、陸奥の入り口に一宮の2つの古社が棚倉がヤマト王権創世記の侵攻ルートと想像するにつれ、中世までは現在の規定化された思考から判断できない要素がたくさんあったことに気が付きます。

たとえば頼朝の鎌倉時代から北条、室町、徳川、明治と政権が代わりましたが、恐らく頼朝が観ていた風景と情報は、現在の私たちの見る視点とは相当異なっているのではと想うことがあります。そういうことも探るのも歴史深訪の楽しみです。

再び鎮守の森熊野神社

この樹々に包まれた丘の上に熊野神社があり、右正面の巨大な楠木と共にいかにも鎮守の森の雰囲気です。

明治45年 文部省唱歌

村の鎮守の神様の 今日はめでたいお祭り日

どんどんひゃららどんひゃらら

どんどんひゃららどんひゃらら

朝から聞こえる笛太鼓

年も豊年万作で 村は総出の大祭り

どんどんひゃららどんひゃらら

どんどんひゃららどんひゃらら

夜まで賑わう宮の森

治まる御代に神様の めぐみ仰ぐや村祭り

どんどんひゃららどんひゃらら

どんどんひゃららどんひゃらら

聞いても心が勇み立つ

子供の時唄った唱歌がぴったりする鎮守の杜です。今日本全国鎮守の杜が消えてしまっています。同じ市内にこのような鎮守の杜があることの幸せを感じます。

ヨロッパの田舎の村の中心に教会があるのと同じように、鎮守の杜は理屈抜きで日本人の心を表現しています

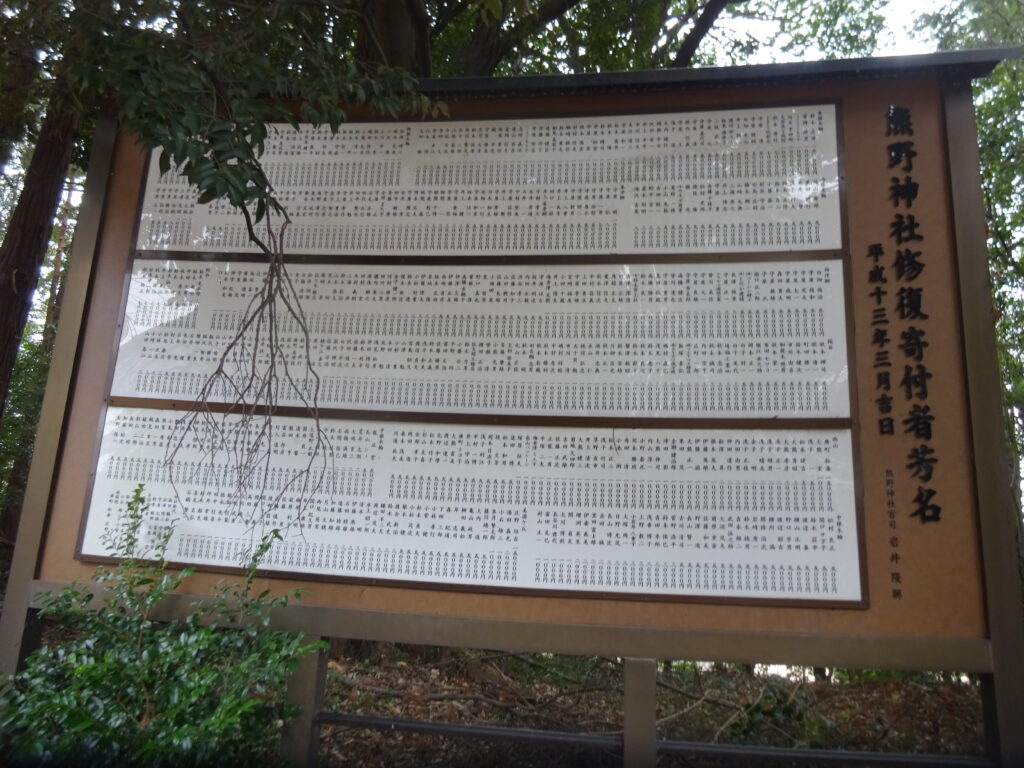

鎮守の森を維持している人たち

途中、熊野神社の位置を、通りかかった同年配の人に尋ねてから、熊野神社について長々と話し込みました。その人は50年前に片柳に引っ越ししたそうですが、同時に熊野神社への寄付を頼まれたそうです。その寄付は決して少ない金額ではありませんでした。

鎮守の森を維持するのは神社総代の方たちのご努力と住民の人たちの協力で成り立っています。

鎮守の森を維持してきた豊かな農村文化

江戸時代、片柳村や与野郷など天領や旗本領の平野は、農家は大きな水田を持ち、天領故に年貢もきつくなく俳句、茶道、華道、書、芝居、旅など豊かな農村文化の痕跡が見られます。

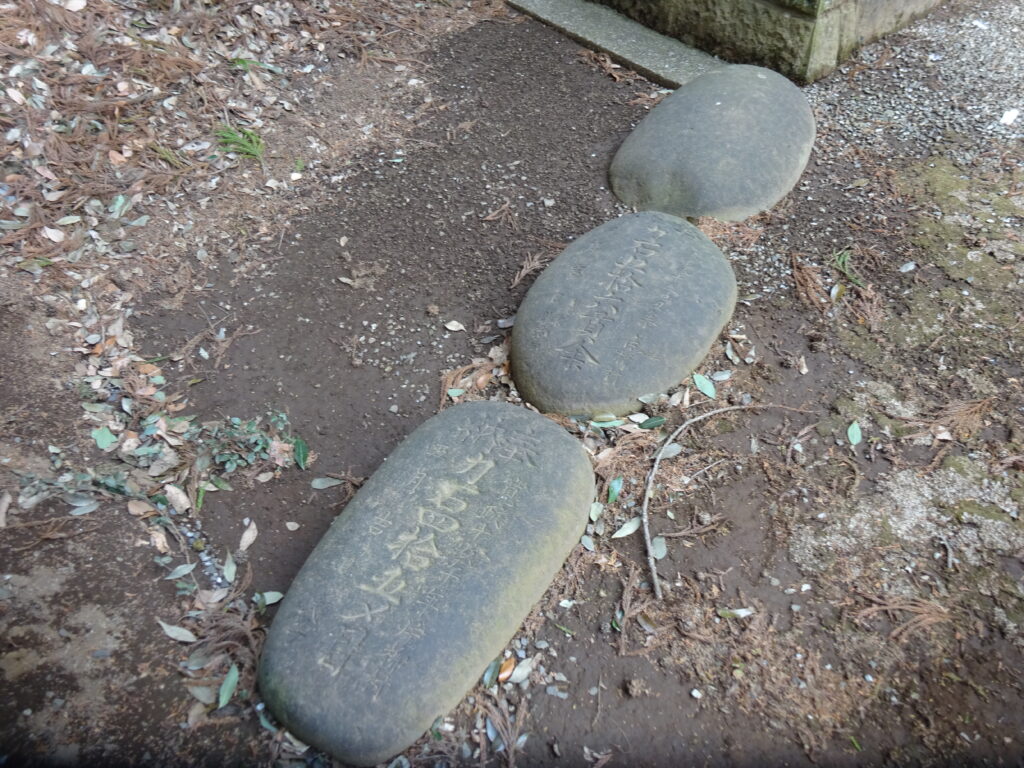

神社では力石や灯篭など石工に頼まず、農家自ら時間をかけて作った制作物が沢山奉納されています。これらの労力を想うと人々の鎮守の森に寄せる想いが伝わってきます。

農村文化の担い手片柳村名主による筆塚

片柳村の名主の守屋厳松斎は遠州流華道の大師匠で書家でもあり、中山道、日光御成道周辺に3500人もの門弟を持っていました。守屋厳松斎の軌跡の筆塚です(掲示板より)

守屋厳松斎江戸時代末期の人ですが、世襲の華道の家元でなく孫弟子も含めて3500人の門弟を持っていたとしたら大変なことです。片柳村をはじめ中山道や日光御成道添いの宿場町にそれだけ華道や書道を愛好する人がいたという事で、華道や書道を愛好するならそれ以前に茶道を愛好しているはずでした。

また華道の門弟が3500人もいたとすると、花が無ければ華道は楽しめないわけで、江戸市内と異なって町家でも農村でもそれなりの庭を持ち、仏花や部屋飾りのために花栽培を楽しんでいた人がいたことを意味します。

このことを考えると、江戸時代武蔵国の天領や旗本領の農村文化がいかに豊かだったか物語っています。中山道や日光御成道沿線の農家は台地のため、年貢用の水稲栽培だけでなく、換金用の小麦など二期作や野菜、果樹など栽培も行っていたのでしょう。

また武蔵国の村三役やその親族は、もともとの武蔵武士の末裔が、戦国時代初期両上杉と古河公方の3つ巴の戦いに小領主として参陣し、小田原北条氏の治世下でも忍、東松山、岩槻、八王子城に籠りましたが落城し、完全に帰農した武士階級でした。家康は北条氏に代わって天領や旗本領として武州統治を始めるに当たって、これら小領主層の反乱を恐れ小さな政府で、年貢は少なく大幅に自治を認めた経緯があります。

足利幕府の流れから武士の間で武芸だけでなく歌舞音曲を楽しむ風潮が一般的になり、戦国時代には茶の湯が武家の間で公式行事となりました。利休七哲など考えると武士が武芸だけをたしなむだけでは認められない時代になっており、江戸時代に入ると幕府自体が武断政治から文治政治に転換し、諸大名は争って武から文を目指したため、幕府全体、藩全体が文化を楽しむ時代に変わりました。この文治政治は町人、農民に広がりました。松本市博物館では武士は予想以上に芸事や習い事で多忙だったことが分かります。

江戸時代を遅れた時代だと徹底した明治新政府の教育の流れが、私たちの先入観念となり農民は貧しいという歴史観が今でもまかりとうっています。確かに江戸時代は今の経済の価値観や当時の欧米から見たら暮らしは質素で、衣服も古着流通がメインで経済的には貧しかったかも知れませんが、足るを知った社会で、気持ちは今より遥かに豊かだったかも知れません。

旅を好んだ農村文化の証

散策中、農家の畑の片隅にあった石碑です。秩父34カ所、坂東33カ所、西国33カ所の観音巡礼記念碑です。坂東33カ所はかなり離れており西国33社箇所観音様は和歌山から日本海沿岸の宮津から、山は熊野、西は岐阜まで相当広範囲です、現在でもこの3カ所の観音様巡礼を成就した人は少ないと想います。

熊野神社の灯篭も伊勢、三峰、熊野参拝記念で奉納されています。

以前、山の峠の往来を調べていた時、信州から武州への山の峠道は海野宿から上州や武州各地に蚕種を届ける道であることが分かりました。

武州や上州の村々では名主が農家の人々を集めて蚕種商人を待ち構えていました。蚕種商人が到着すると俳句の会になり、また翌日は蚕の栽培方法や新しい農法の農書を学ぶ会に早変わりしました。

蚕種商人はこれらに秀でた人が成り、待ち受けた農民はみな知識欲に富んだ人々でした。

幕末我が国が開国を強要された隠れた理由は、特にフランス、英国、米国が国際商品のシルクが欲しかったからです。

神奈川の何もない寒村の横浜が開港されて、直ぐ多摩のシルクの集積地八王子からシルクを運ぶ街道が開かれました。新橋横浜間に鉄道が敷かれると間もなく上野からシルクの集積地高崎に鉄道馬車が敷かれました。

そして我が国最初の近代工場は、幕臣小栗幸之助が建設途上で殺され未完成になった横須賀造船所からフランスの技術者が移って完成した富岡製糸場でした。

見沼田んぼでは農家に人たちが、春の植え付けの準備に畑に出て来て忙しそうです。

3月18日、最後の梅と桃の開花の確認

気になっていいる梅林にやってきました。緑顎梅の白梅の見納めです。白梅も盛りを過ぎていました。それにしても梅の開花期間が長いため、各地に梅園があるのでしょう。梨園はありそうでありません。

ピンクの梅も最後です。

用水路に水を流し始めました。用水路の水音は良いものです。でも白馬山麓のアルプスから流れる松川の灌漑水の流れは圧巻でした。

桃が開花し始めました。寒い日が終わる今週末からが満開でしょう。

満開時の桃の様子はまさに桃源郷となります。ホトケノザのラベンダー色も引き立て役になります。

昔はレンギョウとかトサミズキ、ヒュガミズキ、エニシダなど見沼田んぼには黄色の花木がたくさん見られたのですが、今はこの地味なサンシュだけになってしまいました。

モクレンです。モクレンも花期が短花木です。

白モクレンです。この花の次が桜になります。

見沼田んぼで一番好きなコブシの樹です。私は辛夷の3兄弟と密かに呼んでいますが、後ろに従えているのはハクモクレンです。

辛夷は最も山を感じさせてくれます。我が家でも植えていましたが、狭くて枝を広げられないため、いつも強く剪定していたため、ロクに咲きませんでした。可哀そうでした。

抜けないので根元で切りましたが、今でも薔薇鉢の影で幹が顔を覗かせており、私の望みで植木屋さんに植えて貰いましたが今でもすまないなと想っています。

3月19日季節外れの雪が降りました。

芽出しが終わった枝に雪がかかっています。今年は乾燥した日々が続いているため薔薇は嬉しそうです。

天気の悪い日々が続きましたが、露地栽培の野菜は十分水分を受けているので、春の暖かさが到来すれば一挙に成長し価格は下がることでしょう。

3月20日お彼岸

そして20日はお彼岸です。午前中お墓参りに行きましたが、お彼岸の中日が雪で無くて良かったです。

お墓参りの人たちでお墓は賑わっていましたが3割以上のお墓には既に花が飾られていました。お彼岸の入りになったら直ぐ来られる人が多いのでしょうか。

見沼田んぼに桜のライトアップのための提灯も下げられた。

3月21日、ほぼ満開の桃

大きな桃畑は2カ所あります。満開時の桃は圧倒的な華やかさがあります。

2カ所目の桃を堪能すると、今年の桃はこれで見納めにします。

さて桜の季節が近づいています。