山と自然のエッセイ・見沼田んぼ桜回廊の新緑

近年自然の風景の中で新緑が一番好きです。

落葉樹の新緑は、冬の間葉を付けず枝だけの樹に内に秘めていたパワーを集中して芽吹きを行い、その勢いで一気に若葉を出させ樹々を覆います。

ただ新緑の季節は余りにも短くせいぜい5日程度です。昨日の雨でどういう現象を起こしたか分かりませんが、今朝回廊の新緑は終わり、桜の葉も完全に暗緑色に変って、新緑の瑞々しさは感じられませんでした。

穂高の新緑

新緑を想うとどうしても残雪の6月初旬、穂高のアプローチでの素晴らしい新緑を想い出してしまいます。

この画像は16年前の2009年6月の残雪の穂高行の下山途中、新緑の盛りの徳澤です。

画像の中に鬼籍に入った仲間もいますが、当時未だ気力十分で、6月初旬の穂高は残雪期とは言え5月と雪は変わらず、雪上技術が必要なため一般登山者は少なく、広い涸沢カールの中で奥穂登頂のため広大な雪面を行動しているのは私たちだけでした。

登りは小豆沢の途中からザイテンを登りましたが雪と岩の状態が最悪で、穂高小屋からの下りはトレースの無い急峻な小豆沢を下りました。ヒュッテの展望デッキに戻るとバケツを掘りながら急峻な小豆沢の下りを眺めていた多くのギャラリーたちが、私たちを迎えてくれましたが、私たちが年寄集団だったことに驚いていました。

以前にもブログに記しましたが、樹々の新緑の美しさ、物凄さに初めて気づいたのは、25歳の上の画像と同じ時期に、単独で行った残雪の穂高行でした。この山行は集中豪雨で横尾の河原が水浸しになり涸沢に登れないため山行は断念しました。

更に崖崩れで上高地線のバスも不通になり、仕方なく泊まるはずの無かった上高地に宿を取り、その日の午後上高地に初めてできたビジターセンターの女の子から田代池散策の素晴らしさを聞き、翌朝雨の上がった小道を朝日を浴びながら歩きました。

その時出会った新緑の凄まじさに圧倒されました。更に上高地全体も恐ろしいほどの新緑に包まれていたのです。1300mという標高の高い上高地の樹々の芽吹きは遅く、しかも集中豪雨でその営みも多少遅れたためか、樹々は満を持して一斉に芽吹いたのでしょうか。

この時私は未だ25歳の青春の只中にいて、新緑の樹々のパワーを感じる歳では無かったはずですが、生まれて初めて樹々には紅葉と並ぶ新緑という物凄い季節があることを知りました。

回廊の新緑は桜吹雪と一緒にやってくる、それが自然の風景です。

見沼の春の回廊は桜回廊、新緑回廊と季節を区切ってやって来るわけではありません。それは切れ目なくやってくるのです。

桜が満開となると、春の嵐の一陣の風によって桜吹雪が始まり、同時に斜面林の新緑が始まります。そして桜が散るとすかさず桜の新緑が始まりますが、桜の新緑の時期は極めて短くたった2~3日で、それ以降は以前からあったような顔をして葉を茂らせ、樹々の葉色は短時間で濃くなり新緑があったことを忘れさせます。

見沼田んぼの桜回廊では、開花から始まって、3分咲き、5分咲き、8分咲き、満開へと微妙に変化する桜と共に、これに呼応して斜面林の落葉樹が芽吹きから新緑へ変化します。また見沼田んぼに多く点在する低木や高木の花木も開花と新緑が重なり、山に住んでいると同じように連日その微妙な変化に接することができます。

連日自然の微妙な移り変わりに接していると、かって山で偶然新緑や紅葉の微妙なピークに出会いあの秋は良かったとか、あの時の新緑は良かったという特別な感じは全く無くなり、散策しているその瞬間がベストだという気がしてきます。

恐らく山で暮らしながら日々山の景色に接している人たちも、変化に絶えず接しているために、見た時がベストと想って過ごしているのでしょう。

北アルプス穂高岳、徳本峠の新緑の想い出

日本の国土の自然な樹林は、大まかに西日本の暖温帯照葉樹林帯と東日本の温帯落葉広葉樹林帯、温帯針葉樹林帯に分かれています。西日本や東日本など日本全国に針葉樹の杉林が多いのは、建築用材や樽や桶用材として活用するため人手によって新たに植林された二次林で、西日本中心の照葉樹林や東日本北部の落葉広葉樹林や針葉樹林は、人が手を入れない時代の自然本来の植生地帯です。

植生は標高によって変化することは、以前ブログで触れましたが、見沼田んぼが位置する関東平野の植生と北アルプスの植生とは全く異なります。

関東平野に位置する見沼田んぼは東日本でありながら、植生は暖温帯照葉樹林帯に属し、多くの自然林は冬でも裸にならない照葉の常緑樹で、常緑樹でも葉の生え替えの新緑はありますが、芽吹きから始まる落葉樹の圧倒的な新緑の美しさと程遠い状況です。

やはり新緑と言えば、緯度の高い北東北や標高が高い北アルプスなどの落葉広葉樹林帯の新緑の美しさは忘れられないものがあります。特に北アルプスの穂高周辺の新緑や八甲田山のブナ林の新緑には圧倒されます。

島々集落奥の発電所から徳本峠分岐、目に沁みるような新緑。

穂高周辺の標高が高くない場所は落葉樹が多く、画像の島々谷の奥も目に沁みるような新緑です。

島々宿からここ二股トンネルまで林道を歩いて1時間半。ここから徳本峠小屋まで約6時間の登りです。

今は歩くことなく上高地までバスで一気に入れますが、徒歩でも梓川沿いで交通の障害だった上高地の入り口の山に釜トンネルが掘られたのは大正13年で、手前の中の湯まで車道が開通したのは昭和2年のことでした。それまで上高地に入るためには、島々宿から2日かけて徳本峠を越えていくしかありませんでした。

熊野本宮に行ってみると上高地とよく地形は似ています。深山のど真ん中に、純白の清らかな広い河原の中に大河が流れるまっ平らな盆地は、まさに神がいるとしか思えない地です。昔は上高地は神河内と呼ばれ、半島航路を守っていた水軍の安曇族が信濃国に移住し明神池に彼らの神穂高神を祀りました。

徳本峠越えの歴史は古く、江戸時代、松本藩は上高地や徳澤で切った木を徳澤で屋根材として小さく製材し、徳本峠を越えて牛の背に乗せて島々まで運びました。実際に大雨で増水しがけ崩れが多く、何回も沢を横切らなければならない道を牛はどのように通ったのか不思議です。一説には沢を大きく迂回した尾根道があったと言われていますが、定かではありません。

余談ですが、島々からは、奈川渡の尾張藩管轄の牛による通しの輸送組織「尾州岡舟」で上州倉賀野河岸まで輸送し、利根川舟運によって江戸日本橋の木材問屋白木屋まで輸送し江戸の町屋の屋根材に使われました。

またこの徳本峠越えの峠道は、ヨーロッパアルプスの村々と同じように、田植えを済ませた松本平の農耕牛を集めて徳澤の牧場まで運び、そこで秋まで放牧して太らせました。今でも徳澤の草原は牧場跡の名残を示しています。

岩魚止め付近

二股から沢筋にそって約3時間、今は廃業している岩魚止め小屋があり、その前に岩魚も登ることができない岩魚止めの滝があります。ここから谷は荒れ、流された橋が整備されないまま恐々渡る所もあります。画像は上から撮影しているため高度が出ませんが、この壊れた丸木橋は水面から2m近くあるため、水面に墜落したら流されるか、石面に墜落したらケガするかどちらかです。

登山者が少ないため松本市のボランティア団体が整備していますが、台風などで沢が絶えず荒れるため、本格的な工事が必要な箇所が出て来ます。

山の沢は人が通れない崖が現れるため、沢を何回も渡りながら辿ります。沢は水量が多くとても飛び石伝いでは渡れません。昔は牛はどのように通ったのか不思議です。

昨年の台風で崖につけられた登山道が数十メートル流されたため、今年は不通だそうです。

徳本峠小屋

岩魚止めから約3時間、急登を繰り返すと徳本峠に到着します。後ろ側に建て替えた小屋がありますが、前面は戦前の歴史ある小屋を壊さず保存しています。

徳本峠の資材運搬はヘリで行っています。小屋の人のお話では宿泊者が少ないので、物質輸送は他の穂高小屋への輸送の帰途補給するそうです。

徳本峠からしか見られない明神岳、穂高岳の絶景

ウェストンは信越線の上田から人力車で保福寺峠を越えて松本平に来て、島々で案内人家門次を雇い徳本峠にやって来ました。

かっては東山道として小県と松本平を結んでいた保福寺峠も今は未整備の林道として残っていますが、そこでウェストンと同じような目で日本アルプスを眺めましたが、ウェストンの著作の感激は伝わってきませんでした。

今まで様々な場所から穂高の景観を見てきましたが、この徳本峠からの穂高の景観は他の場所よりも優れています。ここではあの複雑な明神岳と奥又白谷、そして背後の奥穂高への稜線が手に取るように把握できます。

画像中央の尖ったピークは前穂高岳で右に2,3峰は隠れていますが、4峰、5峰、6峰、7峰と北尾根が降りており、4峰正面壁や奥又の様子、前穂東壁が良く分かります。前穂の左側に落ちる一連のピークは明神主峰、2峰、3峰、4峰で一番手前が最南峰と呼ばれる5峰です。明神主峰から右側に降りている岩稜が明神東綾で積雪J期の古典的なルートです。

ついでに奥の稜線は分かりにくいので解説すると左の鞍部は天狗のコル、そこから右上に斜めに登る稜線の下が畳岩、稜線を登り切った所がコブ尾根の頭、そしてジャンダルムと続ききます。ジャンと間違えますが、黒い三角の峰はロバの耳で、そこから馬の背の稜線を辿ると奥穂高岳です。

再び目に沁みるような新緑の明神への下山道。

徳本峠から下り道で、明神が近くになると素晴らしい新緑の樹林が現れます。下の緑のカーペットは二輪草です。

この素晴らしい新緑の光景は、以前ブログの山と自然の表紙画像で使用していました。

見沼田んぼ、斜面林と新緑の回廊

関東平野は東日本の温帯落葉広葉樹林帯だと想っていたら、地域的に調べてみると西日本から続く暖温帯照葉樹林帯に属していました。この暖温帯照葉樹林帯は弥生時代に始まった米作地帯に重なります。

氷川女体神社など古い鎮守の森の神社の樹々はクスノキやタブノキやシイノキ、カシやサカキ、ツバキなど、暖温帯照葉樹林に自然に生える樹々が多く見られます。そして見沼田んぼの桜回廊の斜面林も、これらの暖温帯照葉樹林の樹々が主体です。

照葉樹林は常緑樹ですが、春の新緑の季節には少しずつ落葉し新葉に置き換えるため、落葉樹のような見事な新緑の景観にはなりませんが、新緑の美しさも体験できます。また針葉樹でも枝先には新葉も現われ、ささやかですがこれまた新緑も味わうことができるのです。

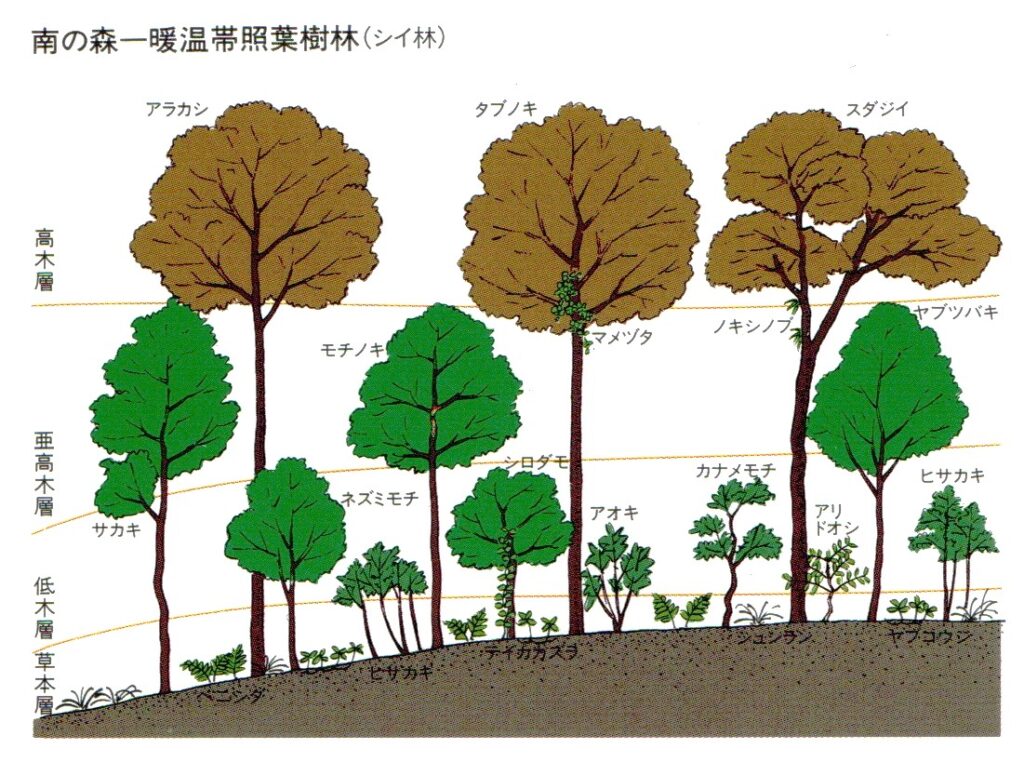

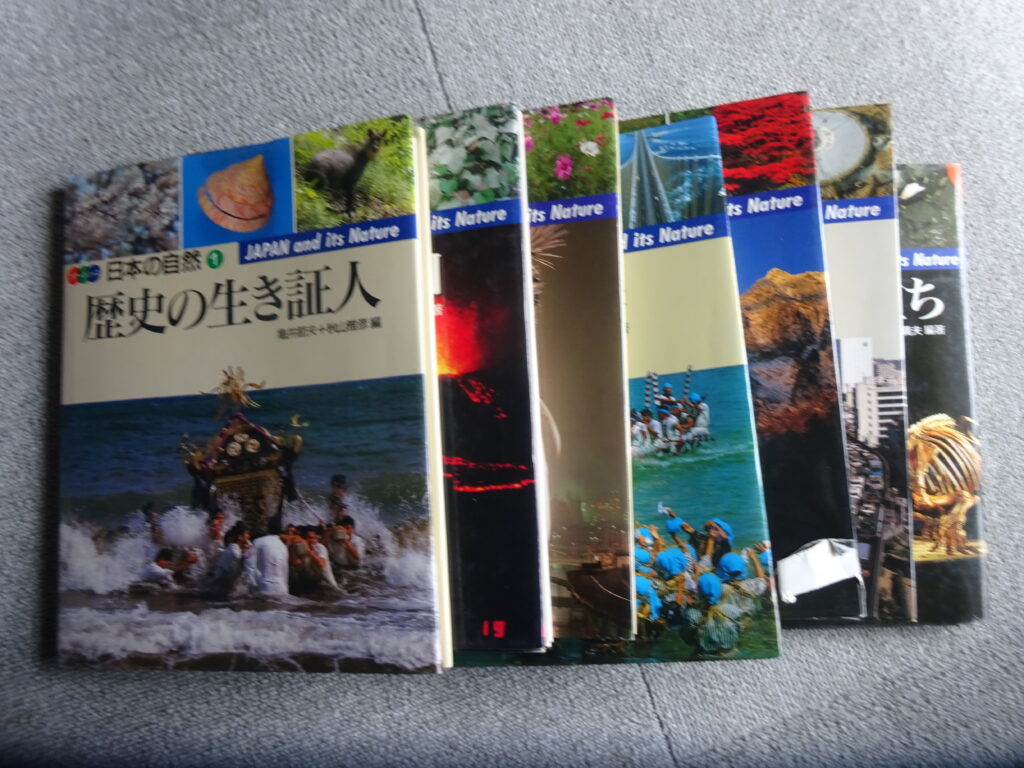

平凡社刊日本の自然第1巻より、照葉樹林

以前、1987年平凡社刊「日本の自然全10巻」の内7巻を古書店で購入しましたが、その中で日本の多彩な自然の中に植生を論じた項があり、珍しい暖温帯照葉樹林の解説図がありました。

今まで随分と樹木と植生の書物を読んで来ましたが、こんな分かりやすい図も初めてで、参考までに掲載させていただきました。

斜面林の樹々を遠くから眺めても個々の樹種の特定は難しく、間違ってはいけないので特定は避けました。

桜回廊の斜面林はマテバシイやスタジイノシイノキ、タブノキ、クスノキ、アカガシなど常緑樹やコナラ、クヌギ、エゴノキ、ムクノキなどが見られます。

大道橋から回廊を辿る

岩槻街道大道橋から桜回廊を北上します。このコースは手入れの行き届いた見沼田んぼの光景、桜回廊、見沼代用水西縁、古典的な斜面林の4面の自然が楽しめる行程です。

回廊はコの字形の屈曲部が終わると、直ぐ右側に歴史ある斜面林が迫ってきます。

桜並木の新緑

桜の新緑は毎日変化します。最初は恥ずかしそうに出てくる芽吹きが小葉になり、枝ごとに緑に覆われ、やがて緑が濃くなって新緑は完了します。この間5日間位です。回廊の場所によって桜の開花時期は早い場所遅い場所様々で、それによって新緑も違いが出て来ます。

芝川土手の菜の花回廊

見沼田んぼの耕作地は、耕作放棄地もありますが、近年では農業法人が借り受けて新しい耕作地にする例が多く見られます。

京の風情、青もみじ

桜回廊にはたまに青もみじが見られます。京の寺院の庭の青もみじの植栽も庭師たちが考えた技なのでしょう。

斜面林の圧倒的な新緑

斜面林は20~30m以上の高木に育っている樹々が圧倒的に迫ってきます。

桜の季節、見沼田んぼ全周34㎞を散策しましたが、やはり桜回廊でも斜面林がある回廊が優れたフォーカルポイントを形成していることが分かりました。

回廊のフォーカルポイント屈曲部

見沼田んぼの回廊は時折振り返ってみると趣が一変します。

ほとんどの人は前を一心に向いてウォーキングしていますが、ウォーキングはインターバルで時折振り返ることをお勧めします。同じ景色が全く別な視点で眺めることができます。

斜面林の新緑の巨木

斜面林の高木の新緑の梢は回廊にのしかかるように張り出し頭上を覆います。

斜面林の新緑の巨木

30年前に比べると私有地の斜面林は、何カ所か切り倒されて分譲住宅に代わってしまいました。また大幅に樹々が伐採されて老人健康施設に代わってしまった所もあります。

斜面林の新緑の巨木

斜面林を眺めていると、2,30mにもなった高木の剪定には、足場の無い場所に大型のユニックを持ち込まないと作業はできません。

市が補助しているのでしょうが、個人ではとても維持できません。自治体に緑化の予算が無いと、どんどん緑地は少なくなってしまいます。

眼にしみいるような新緑回廊

芽吹いたばかりの柔らかな緑色から、日に日に緑は濃くなっていきます。この間4~5日で変わっていきます。

実を言うと回廊で桜が散り終わり新緑が始まったある朝、あまりの美しさのため撮影しませんでした。

どうせ画像を記録しても、眼にした光景はその通り記録されないと想ったからです。その代わり瞼の奥に、その時の映像は叩き込んでいたので、今自分だけで再生できるのです。

新緑や紅葉のピークの瞬間は、カメラを当てにせず自分の瞼の奥に焼き付けた方が賢明です。

圧倒的な新緑

斜面林が回廊の景色をどう形成しているか? 分かりやすい画像です。歩きながら振り返ったり、真上を見上げたりしないとこの画像は撮影できません。

休憩ベンチ

見沼田んぼの回廊は前だけ見ながら歩いていると、瞼の奥にはこの画像の範囲しか映像として記憶されません。歩くときは前を見て時折足元を確認しながら歩かないと、つまずいたりしてしまいます。

歳を取った時の雪山の稜線の行動中は足元しか見ませんでした。靴にはアイゼンを装着しており、片足しか置くことができない幅の狭い尖った稜線では、肋間神経がキリキリ痛むことを初めて経験したし、幅広の急斜面ではピッケルと両足のアイゼンとの3点確保や、アイゼンの爪を足に引っかけないように全身の神経を使いました。ですから美しい雪山の景色も休憩時しか見ないように努めていました。

しかし平地の散策は、ただ前を見つめて歩いたのでは、単純な画像が連続する映像しか記憶できません。多分用水を泳ぐ水鳥位は目に入りますが、斜面林も見沼田んぼの雑木や畑も映像では残らないでしょう。

見沼田んぼの新緑の競演

見沼田んぼの回廊を辿る楽しみは、見沼田んぼの雑木や畑を眺めることにあります。見沼田んぼの本当の楽しみは、回廊を歩くだけでなく田んぼの中の小道を辿りながら道端に咲く小花や花木を眺めたり、畑の作物を眺めたりすることです。また見沼田んぼは雉もいるし鳥の宝庫です。

全国的に里山が減り、動物と人間の居住空間を分けていたバッファー空間が無くなっているため、熊や猿や猪が民家の庭に出没する時代になりました。

近年では村でなく県庁所在地の住宅街にも野生の動物が出没しています。

近年西日本を旅するようになり、車窓から見る里山の植生が東日本と少し異なることを知りました。その理由の一つは西日本は照葉樹林帯ですから里山は常緑樹が多いため、色が濃い印象があり、武蔵野の雑木林の名残の景観に比べて風景が単調です。また里山に竹林が侵食し里山全体が竹林の所もありました。

里山の背後の山々の稜線まで全て人工林の杉で覆われているのは、東日本と同じですが、北東北と異なるのはこうした山に花木が少ないことです。

ふと東日本の人々に比べて、西日本の人々の方が生産性意識が高いのかなと想ったり、東の縄文人と西の弥生人の気質が景色にも残っているのかなと想ったりしました。

総務省のネットを見ると2024年度から、私たちは国税として1人当たり1,000円を森林環境税として徴収されており、集められた国税は地方に目的別に交付税として配布されています。いつ頃から討議されていつの国会で決まったのか、気が付きませんでしたが、森林環境は大事な事なので、より大きく話題になった方が良い案件だったと想います。

緑を維持して地球温暖化の進行を止めることや、美しい国土を作るために緑の環境維持は急務です。

芝川土手の菜の花畑

さいたま新都心のビル群をバックにして菜の花畑が広がります。

街の中心地からバスなど都市交通を使用して15分でこのような緑豊かな場所に来れることが都市の理想です。

旅をして地方の政令都市や、県庁所在地或いは中核的な主要都市で都市交通を使用して15分以内に住宅地でなく緑豊かな緑地に到達できるかという物差しが、いつのまにか旅の習慣になっています。緑豊かな緑地は本当の緑地であり、ビルの谷間の公園のことではありません。

さいたま市は浦和の別所沼公園や見沼田んぼ、大宮の第2公園、第3公園などこの物差しに当てはまり及第です。また城下町で広大な城跡を維持している都市も及第です。

東京、大阪、名古屋を除けば、政令指定都市を始め県庁所在地、そして地方の中核都市はほぼこの条件に適っていますが、これから先、都市と緑の環境をどう守っていくか課題となるでしょう。

回廊北宿橋休憩所

さいたま市立病院裏の北宿橋には回廊を散策するためのトイレや休憩所があります。ここはさいたま市立病院のバス停が近いため、北浦和駅や浦和駅のアクセスに便利です。

休憩所にフジ棚があります。

再び新緑回廊へ

ここから再び斜面林が始まります。この回廊の斜面林は市立病院の敷地のため豪快です。

吸い込まれそうな斜面林の新緑

発刊した頃からの司馬遼の「街道をゆく」の愛読者でした。「街道をゆく」は司馬遼の東日本の記述や興味が薄いことが気になりますが、この著作のように歴史を大きく俯瞰しながら各地を歩ければいいなと想いながら、今でも時々思い立って愛読しています。

3年前近江に初めて旅した時、「近江散歩・奈良散歩」を本棚から取り出し、改めて行きの新幹線の中で読んでいました。

関東、特に埼玉産まれの私にとって、近江は良く判らない所でしたが、埼玉と比べると圧倒的に歴史が深く、嫉妬心さえありました。

「近江国」は京から近い海の国という意味で、琵琶湖そのものが近江国でした。

多分琵琶湖が無かったら太平洋側と日本海側は交流が薄く日本の歴史は随分と変わったものになった事でしょう。継体天皇も木曽義仲も織田信長も近江商人も北前船も琵琶湖があったからこそ存在したと想います。

「近江散歩」は今から37年前の1988年に朝日文庫で発刊されましたが、本書では1984年の昭和59年、滋賀県は琵琶湖の景観を守る景観条例を発表し、湖の水辺から50~300m内の陸地で行う建築や開発工事には知事が指導、助言できるようになったとあります。実際は私権の制限を伴うことから罰則規定は設けられませんでした。

天上に向かってカメラをかざす

近江の旅は私の身体に異変が生じたため中断してしまいましたが、八幡山城から眺めた琵琶湖の岸辺の美しさや、近江八幡でのラムサール条約締結の葦原の小舟クルーズでは、見沼田んぼと比較しながら、その違いを知らず知らず見ようと試みていました。

その結果、この葦原が時代劇に良く使われると聞き、以来時代劇を見るとこの葦原が使われていることがわかりました。その理由は、周辺に時代劇にそぐわない電柱や、コンクリートや鉄の橋など、近代建築は何一つ目に入らない風景があること知りました。

「近江散歩」で司馬遼は昭和30年代から農業人口が減り続け、それに反比例して土木人口が増加し30年代末には、ついに土木人口の方が農業人口を凌駕したとあります。昭和30年代末は私の大学時代で、考えてみれば高校のクラスメイトも建築科や土木科に進学したものも多かったし、クラブの上下に建築科や土木科が何人もいました。

元蛍育成地

ここで蛍を育成し夏に鑑賞日を設けましたが、今は行っていません。

藤の花が見える

梢の上で咲き始めた紫の花を見た時、6月に信州や東北の里山でよく見かけるキリの花だと喜びました。

巨木が連続する斜面林

新緑の緑が目に入るため上を見上げますが、1か月たつと暗緑色の木になるため、あえて見なくなります。

正面にキリの花

しかし日が経つにつれ花が多くなるとツル性で垂れ下がった花を見た時、藤だと分かり少しがっかりしました。

見沼田んぼが広がる

英国やフランスやドイツの田舎の田園の緑の風景は美しく、彼らはどうして日本に観光に来るのかなと不思議に想ってしまいます。

40代の頃関西に出張の際、新幹線の車窓から見える乱雑な田園風景を眺めていましたが、ある年の7月、車窓の乱雑な風景が、一面美しい青田になり、余りの美しさにヨーロッパの田園風景以上だなと想いました。

私が子供の頃、浦和の郊外も家々は粗末でしたが、緑の屋敷林と青田の美しい風景に震えるほど感動していました。

私は写生が好きで、緑の季節、学校で良く写生に行きました。私の写生はほとんど屋敷林の写生で、得意な緑の絵しか描きませんでした。

我が国は、かっては緑あふれた30年代までの美しい日本の郊外の緑の風景を取り戻すことはできないものの、成熟国家として緑を維持する国土にするためには、公の力が必要と想います。

現在企業の広告宣伝はは商品の宣伝レベルを超えて、SDGsに取り組む企業姿勢にウェイトがかかっているような気がします。森林環境税はともかく、緑を維持するための費用の貢献が企業イメージを高める時代に入ってきました。

たとえば販売管理費の損金として認められている広告宣伝費をコマーシャルだけでなく、何らかの公表手段を前提に社会貢献として森林環境保護費用に回せられれば良いのになと思います。次世代のために世界に先駆けて安定した社会の成熟国家を目指すなら、本気で緑に賭けることも必要かなと想います。

水と緑、どうしてこんなに相性が良いのでしょうか。

水面は空や雲や林を映し出し、網膜に映る映像の美しさを倍加させます。もしこの画像の真ん中の用水がなく、単なる緑の野原だったら瑞々しさは消えてしまうでしょう。

水辺の名の花も雑草も桜の枝もみな水辺に近づきたく想っているように感じます。

私の好きな辛夷の3兄弟を望みます。

ここから先は見沼田んぼが遠くまで開けています。多くの人たちはこの田んぼの小道を散策します。

見沼田んぼの魅力は広大な空の空間と雲の美しさです。空と雲の美しさは山以上だと想っています。見沼田んぼを散策していると3割ぐらいは空を見ているような感じがします。

清水橋付近、回廊のメインコースが終わりました。

ここの風景も好きです。遠くに造園屋さんの畑のこじゃれた樹々が見えます。

ただこの道は裏道マニアが車を飛ばします。私のかっての知人もそうでしたが、本道を通っても時間が変わらないのに、理屈抜きで裏道マニアは裏道が好きです。

私の好きな回廊下の小道。

たまに回廊の下の小道を散策します。以前ここでは多くの植物の発見がありました。

ここでとりあえずの新緑の回廊は終わります。まだまだ斜面林も登場する回廊もありますが、ここから回廊を散策する人たちも少なくなり寂しくなるのです。