薔薇のエッセイ、薔薇とガーデンDIYの軌跡(主庭編)1

早い薔薇はぼつぼつ咲き出していますが、蕾も膨らみいつ開花してもおかしくはありません。

今年も薔薇仲間やオープンガーデンの花仲間からお便りをいただき、みなさまの美しい庭を訪れる日もまじかになりました。

薔薇の季節は毎年やってくるとは言え、ただ何もしないで来るわけではありません。開花のためには昨年のシーズンの花柄積みから事実上翌年の開花の準備は始まっています。

しかし本当の準備は冬剪定と寒肥、或いは鉢植えの薔薇は植え替えなど作業を行わないと、期待通リの薔薇の開花の季節はやってきません。

私たち日本人は季節の旬の食べ物が大好きです。縄文人は一年中食べられる貝でも、旬の季節しか食べなかったと言われています。彼らは植物や動物など生き物が旬を迎えた時に食することで、活力を得ていたためだそうです。

旬の季節にどこよりも敏感な北海道生まれの亡くなられた恩師が良く話されていたことは、旬の食べ物を食する楽しみは、この1年間、生きながらえて再び旬の食を味わうことができた喜びを意味することなのだと。

今年も薔薇の季節を迎えられたことは、1年間その準備や作業を続けることができたおかげで、昨年に続いて再び満開の薔薇に接することができます。

3年前冬に1か月入院し、病室で冬剪定ばかりが気になっていた事や、昨年秋坐骨神経痛にかかり回復したと想ったら、更に年末に冬剪定終了後施肥作業で椎間板ヘルニアを発症ししてしまいました。通院とストレッチやウォーキングによって中腰を避ければガーデニングに支障が無くなるまで回復しました。

従って今までと違って、何事も黙って季節は巡ってくるのだという心境では無くなりました。

薔薇の瑞々しい緑の葉に接していると、薔薇も我が身体の一部のような錯覚に陥ってきます。

今回薔薇とガーデニングを始めてから30数年経ちましたが、改めて花や薔薇は黙って私の眼前で展開してきたわけではありませんでした。

私の庭で、選んだ花や薔薇が私が想う最も美しい姿で装うように、DIYで工夫しながら仕立てを行って来ました。

改めて我が庭の30年、記憶を辿りながら振り返ってきました。

私の庭は狭いながらも前庭と主庭と2面に分かれています。今回は主庭の軌跡を2回に亙って振り返って見たいと想います。

気になっていた小デッキの塗り替えを行いました。

モッコウバラが蕾を膨らませてくると直ぐに薔薇の季節がやってきます。そうなると忙しくならない時期に、先延ばしにしていたペイントに取り掛かりました。

主庭に分散している小デッキのペイント

前日にデッキブラシで水洗いを済ませておきました。塗り面積が少ないのであっという間に終わります。

2年ぶりの作業です。今まで5年経たないとやりませんでしたが、1昨年塗り変え時、予備にペイントも購入してあったため早めに手がけました。

床材の下地は油性の浸透性塗料でペイントしているため、水性ペイントの上塗りは相性が悪く直ぐ剥がれます。下地は油性の浸透性塗料でガードしているため、剥がれても問題はありませんが、せっかく塗料も購入してあるため、面倒ですが思い切って作業に取り掛かりました。

どうしてあちこちに小さなウッドデッキが点在しているかというと、実はかって主庭全体が18畳の総デッキでした。

腐食した部分もあったため、デッキを壊し今の土の庭に大改造を行いましたが、これら小デッキはその時、補修したり新たに設置したもので、それぞれ現在の庭での必要性の元に残してあります。

2年ぶりのペイント作業のため準備が面倒です。

といっても塗料や刷毛をはじめ全て物置にストックしてあるため楽ですが、普段のルーチンワークでない養生シートを広げたりすることが面倒です。

ガーデンには塗装するものがたくさんあります。テラコッタの鉢はイメージが統一しやすいですが、なにせ重く移動がしずらいので近年は棚に眠っています。反面プラ鉢はさまざまな色のため統一感がないため、黒でペイントしています。

ゴミ箱やフロイスもペイントの対象です。

日本の文楽人形と英国ガーデンには共通項があります。英国ガーデンの主役は植物で、コンテナやアーチ、園芸用具など脇役はまさに黒子で、色は黒か暗緑色か濃いネービーしか使わず、たまに赤など挿し色を入れます。

我が国では家屋にペイントする習慣がなく、塗り文化は漆塗りと柿渋だけで、ペイントは余り習慣化されて来ませんでしたが、欧米はペイント文化の国です。木造家屋が石造りに変わった西欧では、石の建築でも木製のドアや窓枠はを何回も塗り重ねているし、木造2×4住宅の米国はペイント大国で、北欧諸国もペイントが大好きです。我が国の住宅塗装は足場の問題もあるためDIYでなく専門業者の世界です。

新大陸に渡った人たちは、故国欧州のペイントが手に入らないため樹に防腐効果を持たせるために、油に染料を混ぜて塗るオイルステインを発明しました。またエレガンスな部屋を作る素材の壁紙は、新大陸では手に入らないため型紙を作り連続模様のステンシルを創作しホームデコを楽しみました。

33年前の主庭

久しぶりに小デッキのペイントを行っていると、30年前この庭が18畳の総デッキの庭だったことを想い出しました。

40代までは気持ちは自然世界を求めて仕事の合間登山やスキーなど外に向いていました、50代に近づく頃、日々のくりかえしの中に自然と共生したいと思うようになり、花に興味を持ち犬も飼い始めました。

それまで土壌とか植物など無縁でしたが、庭で種子撒きしたり植え込みを行っていると、だんだんその楽しさが解って来きました。

英国で発達したガーデングの概念は、庭師が作庭しメンテを行う眺める庭から、庭の主人自ら日常生活における1つの空間として作庭し、日々メンテしながら自然を楽しむ行為です。庭は暮らしのために使いながら楽しむ場であり、当然季節の良い時は食事もありうるでしょう。

今、どこのホームセンターに行っても品ぞろえは均一で必要な資材は手に入りますが、当時30年前は未知のものが多くモデルを欧米に求め、いろいろ研究しながらDIYを進めてきました。

元来性格上、他の多くの人が行っていることより、人があまり試みていない事に興味があったので、初めてDIYにも挑戦してきましたが、工法や材料を探したり調べたりすることは何の苦にもならず、返って面白く感じることが多かったように想います。

これは長い間続けて来た登山の手法も同じで、実際の作業だけでなく文献調査もまた経験になりました。登山と同じようにDIYの利点は、最初は技術が伴いませんが、だんだんやりながら慣れて来て技術も向上し、自分なりのやりかたも発見します。それは草花や薔薇も同じでした。

当時はどこの庭もそうであったように、何も手入れのいらない皐月が主体の庭でした。

30年前の1995年にDIYで総デッキに作り替えた主庭

それまでの登山やスキーに費やしていたエネルギーが全てガーデニングに向かいました。主庭の総ウッドデッキへの改造はそんなエネルギーから生まれました。

上の2枚の画像はウッドデッキに改造後1年目に、デッキ塗装のメンテが終了した時のものです。デッキ表面がテカテカに光っています。

1993年8月 前庭のガーデニング、初めての寄せ植えの挑戦。

1992年の冬から始めた草花とガーデニングは最初、前庭から始めました。

一年中花に囲まれた庭を目指して始めましたが、草花には冬から春、初夏から秋と半年咲き続ける一年草、春の短期間しか咲かない一年草、球根草花、1年に1週間しか咲かない宿根草、そしてハーブなどがあり、これらの組み合わせとローテーションの確立が最初の目標でした。

それと我が国には無い草花の仕立て方の寄せ植え(ギャザリング)など英国の文献を見ながら試みました。海外から新しい技術や用具を導入することは昔から登山の世界では当たり前のことでした。

当時国内の園芸書では株間15㎝開けて植えること普通でしたが、寄せ植えは自然の野原を再現する植え方のため、最初から土壌がみえなくなるように試みました。

1993年6月 主庭は前庭の草花の供給場でした。

始めると何でも凝り性なので、一般的な花苗でなく、当時市販されていない中性種や高性種の草花の育苗を始めました。例えばスイートピー、千鳥草、デルフィニューム、ジキタリス、矢車草、スターチス、などほぼ全色を種子撒きで育苗しました。その中でユーストマは素人は育苗が難しと聞いていたので、これに挑戦し約200本を育苗しましたが、場所が必要なためベランダ温室を購入しました。

30年前当時は、今のように様々な花苗は売り場でも少なく、花図鑑に掲載されている草花苗を手に入れるためには、種子撒きから育苗せざるを得ませんでした。

この時草花苗にするには直播と移殖育苗と2通りあることを知りました。

年2回のローテンション園芸を行うために、花の終わった宿根草を外に出しておくのは見苦しいため、その養生スペースも必要となり、主に皐月でしたが、それらを抜いて庭のスペースを広げビニール温室を設置しました。

1993年10月、我が家に犬が来ました。

この頃40代の終わりで、仕事も今までと比べもににならないほど忙しくなってきました。

花に興味が湧くと他の人の家の花も眺めながら散歩したくなりますが、犬がいれば変な人に見られないこともあり、娘の頼みをきっかけにして思い切って決断しました。

この犬のお陰で、夜型から朝早起き型になり、犬と暮らした10年間はかけがえのない日々となりました。

もちろん、犬のために家を空けられないため、この10年登山やスキーは止めて、犬と花と仕事の日々が始まりました。

中断した最後の山、鳥海山

犬が我が家にやってきた1週間後、かねて計画していた東北の鳥海山に友人と天幕携行で行きました。

登山者は我々だけのため、寝袋を2個づつ携行し1個は入りきらないので格好は悪いけれどザックに括り付けて登りました。途中の鞍部に天幕を張りピークを往復しましたが、日没から強風が吹き荒れ強風で空気が澄んでいるため、秋田、青森、岩手など、東北の主要な都市の明かりが見え地図の様でした。

風は益々強まり天幕の床が大きく膨らんできて、このまま天幕ごと飛ばされる恐怖が襲って来たので、夜10時近くに下山を決断し、持参の衣類全てを着こみ闇夜の中下山を開始しました。今では短時間のハイクでもヘッドランプは必ず持参しますが、当時はロクな懐電しかなくおまけに私の懐電はほぼ電池が切れそうでした。友人の懐電を借りて私が先頭を行きましたが、闇夜で全く前が見えず、足元の白ペンキの印を探しながら稜線を下り始めました。下山には迷うポイントが2カ所あり、最初の広いピークとその下の長い尾根から90度右に曲がり沢への入り口で、この2カ所クリアーすれば下山できると踏みましたが、闇夜の恐ろしさで、最初のピークで白ペンキを見失い迷ってしまいました。何回も行ったり来たりしてようやく白ペンキを見つけ下山を開始しました。迷うポイント2カ所目の尾根から沢に90度右折する箇所は、今想い出しても全く偶然の幸運としか考えらず、もうそろそろかな想い懐電を足元から右横に向けたら、闇夜の中に指導漂があり、天祐を感謝しながら沢路に飛び込みました。沢路は灌木の間の登山道は明確で何よりも強風が低減します。明け方登山口に着き天幕を張りましたが、そこも強風だったため、山から離れ日本海の海岸で幕営しました。

後でニュースを聞くと済州島沖で強風のため漁船が50隻難破したそうです。ただ寝袋を2つ背負っていたため、道に迷っても死ぬ恐れはないと安心して行動をしていました。

この鳥海を最後として約10年間登山を止めていました。

犬種はサモエド犬です。極地犬のため高温多湿に耐えられず苦労をかけさせられました。

サモエド犬は犬の仲間としては最も古い犬種と言われています。サモエド犬はロシア最北部やシベリア北西部に住むサモエード族に飼われ、暮らしを共にしてきた作業犬です。サモエード族は元々シベリア南西部に居たと言われていますが12世紀までには異民族の侵入により、シベリアを北上しロシア最北部に達したそうです。サモエード族はトナカイを飼育しており、サモエド犬はその番をしたり、ソリを引いたり、さらに番犬として働いて来たようです。

サモエド犬が西欧世界に認識されたのは19世紀中盤の北東航路発見のためスエーデンやノルウエーや英国の探検隊に発見されるまでは、犬種としては狼に近い犬として最古の犬種として、長い間原種の血を保っていたのです。

耳が立ち尾を巻いている姿は、東アジア原産の固有の品種です。

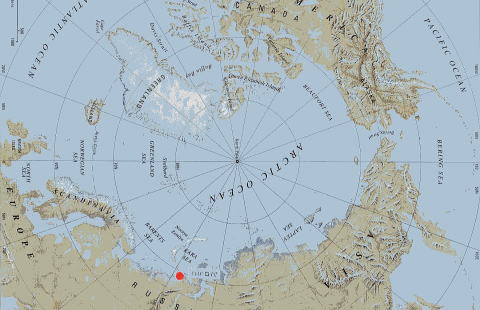

サモエド犬は1878年スエーデンの探検家ノルデンシェルドのヴェガ号による北東航路の探検によって、上の地図の赤い点のハバロヴォという小さな村落でサモエド族に飼われているのを発見されました。

その後、ノルウエーのナンセンのフラム号による北極探検の際、ハバロヴォに上陸しロシア商人から4頭のサモエド犬を購入、極地でナンセンたちと白熊と戦って活躍しました。

ノルウェーのアムンゼンと英国のスコットの南極点到達競争では、ハスキーを共食いさせたアムンゼンに対してサモエド犬と馬と雪上車を駆使して極点を目指したスコット隊は全員遭難し、アムンゼンの勝利に終わりました。

サモエド犬の文献は無いため、冬の夜、リビングの椅子の足元で眠るサモエドを時折眺めながら、サモエドが登場する探検記を紐解き、想像を巡らしながら至福の時を過ごしました。

子供の頃極地探検の本が好きでアムンゼンの伝記などよく読みました。こうして今極地探検など無縁の人生でしたが、足元に横たわるサモエド犬が、憧れの世界に誘ってくれました。

サモエド犬はソリ犬として改良されたハスキー犬にはソリ犬として劣りますが、長い間文明世界で品種改良を免れた犬種のため、自由奔放でめげることの無い明るい性格はそのまま残っており、薔薇で言えばオールドローズそのものでした。

またサモエド犬のおかげで、動物や植物はその後品種改良されても、原産地での性質は変わらないことを学びました。

この経験はハーブやオールドローズ、ランブラローズ、モダンシュラブローズの栽培に大きく役立ちました。

1993年冬、前庭から花壇づくりとガーデンDIYが始まりました。

ガーデニングの手始めは前庭を花の空間に作り替えることでした。

1993年の冬から花壇づくりと取り掛かり、春には小デッキつくりを行い、初夏からは画像のような小パーゴラづくりに取り掛かりました。

この前庭のDIYで、ガーデンには2×4材を使用すれば私のような素人でも構築物をつくることが可能なこと、湿気の多い我が国でどのような木材を使ったら耐久性が増すのか、塗装はどうするのか、柱建ての基礎はどうするのか、大量に木を連結するために、500本以上の釘を使うために、充電ドライバーの活用とスクリュー釘探しなど多くを学び、私にとって記念すべきDIYになりました。

ウッドデッキつくりの構想が芽生える。

犬が段々成長し、庭で放し飼いができるスペースと園芸植物の作業場としての庭にする構想が湧いてきました。前庭のパーゴラづくりによってDIYの大きな自信が湧いてきました。

もうこの時は、庭はただ眺めるだけの庭から、庭のスペースの隅々まで無駄なく活用し、草花とDIYで作業しながら日常庭空間を楽しむというガーデニングの思想が完全に芽生えてきました。

具体的には、スペースを広げるためには生け垣を切り、庭のサツキなど全てを伐採し、前庭で行ったようにデットスペースは作らず隅々まで活用する構想が芽生えました。

1993年11月 主庭の大改造開始 庭木を伐り幅を広げる

生け垣を切りラティスフェンスにしてスペースを広げ、庭木を整理しました。またビニール温室はかたずけて知人に進呈しました。

フェンスの柱材は4×4の輸入防腐材では心もとなかったため、住宅の基礎に使う表面に傷をつけて防腐剤を浸透させた90角の栂材を使用。柱間を固定する材は、腐朽に強い北米産のベイスギと呼ばれたウェスタンレッドシーダー材を使用、浸透性油性塗料の米国産シールステインの3度塗りを行いました。もちろんウェスタンレッドシーダーのラティスフェンスと枠も3度塗りを行いました。

ラティスフェンス構築のDIY

ガーデンのDIYは庭の緑が枯れた冬が最適です。また西高東低の晴れの日が続き塗料の乾きも早いです。ただし冬になると主庭は日が差さなくなるため寒さ対策が必要です。

この時、冬でも12月は比較的暖かくDIYに最適ですが園芸作業も重なるため結構忙しく、2月は一年中で一番寒いですが、園芸作業も無く晴天日数が多いためペイントに最適な季節と知りました。

この時の経験から以降このサイクルでガーデンDIYを行っています。

1994年2月 犬舎とサークルの設置

フェンスが完成し庭も広くなりました。犬も6か月経つと成犬になり、春から日中庭で放し飼いするために、犬舎とサークルを設置しました。床は主要部分にコンパネを敷き、上に人工芝を敷きました。

当時は大型犬を室内で飼う習慣はなく、庭で飼育しましたが、夕方雨戸を閉めると哀しそうな声で鳴くため部屋に入れてあげました。以来1回も外で寝ることはありませんでした。

1995年6月、沈んだ床のメンテ。

犬が駆け回っていると元々植木が植わっていた庭は床が沈んで来ます。サモエドの愚犬は極地犬のため厚いアンダーコートに覆われており、初夏に毛を切って丸刈りしても、厚いらしく湿疹が治らず毎週末動物病院通いが習慣になってしまいました。

人工芝を水洗いして床に砂利を入れて床の沈みを補正しました。6月に入り本格的な夏の到来が近づいてくると、夜は家に入れるとして日中、愚犬をどう真夏を過ごさせるか課題が迫ってきました。

1995年6月、ウッドデッキ製作開始

梅雨に入ると半分は雨で、雨除けは設置しましたが雨が漏れてくるため、あまり役に立ちませんでした。従って雨の日サモエドの愚犬は庭にいるより屋内にいる方が多くなりましたが、せっかく購入したサークルがゴミになってしまうため、迷っていましたが知人が新たに大型犬を飼い始めたので、サークルは引き取ってもらうことになり、真夏になったらエアコンの下で過ごすことに決めました。

サモエド犬は独特のサモエドスマイルを持ち大型犬として愛嬌があり楽しい犬種でしたが、飼育者は増え無かったのは、極地犬北海道だったらともかく、真夏が熱帯と同じ高温多湿になる我が国の気候の中で屋外で飼育するのは、湿疹など病気の神様になり無理なことが分かってきました。そこで極端に言えば犬でなく白熊を飼うつもりで、人間と同じようにエアコンの下で過ごさせようと発想を全く変えました。

ウッドデッキの2×4材はウエスタンレッドシーダー材に浸透性木材保護塗料のシールステインを3度塗りを行いました。ただし基礎の根太材はウエスタンレッドシーダーにクレオソートの3回塗りを施しました。クレオソートは乾くまで臭いので閉口しました。

1995年8月 基礎づくりが軌道に乗る

最初大工さんが行っている水糸に寄る水平の出し方に手こずりました。水盛缶を購入すれば出来たのでしょうが高価なのであきらめ水糸を張りましたがどうしてもうまく行きません。

2×4材は12フィートを購入していたので、3,6mの2×4材を置いて米国製の長い水平器を当てれば簡単に水平が確認できることを発見したので以後はスムーズに水平を出すことが可能になりました。こんな簡単な事にどうして気が付かなかったか不思議でした。

デッキの材料はウエスタンレッドシーダーの2×4材を使用しました。SPF(スプルース、パイン、ファーの混合剤)の防腐処理剤は当時CCA(クロム、銅、ヒ素)の薬剤を使用した輸入防腐処理材が安価で一般的でしたが、重金属のヒ素を使用した材は使う気に慣れず、北米の先住民のトーテンポールで使われた木自体に防虫効果のあるウエスタンレッドシーダーに油性の浸透性防腐塗料を3度塗りしました。

一部デッキ貼り

デッキの高さは家屋の床の風通しを考慮して空気穴がデッキの板面の上に出る様に決めました。土壌と根太の高さが少ない嫌いがありましたが、根太受け石の高さを調整しました。

1995年8月末、デッキ基礎の完成

夏の休みは朝から晩までデッキの基礎作りに没頭しました。炎天下終日庭で作業をしていると、学生時代の夏合宿での重荷を担いで10日以上も歩き続けた北アルプス縦走を想い出しました。

この日がようやく基礎が完成した記念日です。

デッキ貼り

基礎づくりに比べれば、デッキ貼りは遊んでいるようなものでした。

デッキ貼りは、米国方式の隙間を開けずデッキクリップで連結する方法を採用しました。愚犬が板の隙間で爪を傷めないような配慮でしたが、後日、デッキが薔薇で埋まる日が来るとは、この時全く予想していませんでした。デッキのの上で何十鉢もの薔薇に毎日水やりをするならば

板間を開けて水はけをよくしておけば良かったと想いました。

秋の日暮れは早く、時間が限られているため休日は投光器を使用して作業を行う

愚見が走り回れるようドアなど艤装の作業が続きます。秋になると日暮れがどんどん早くなり、投光器を点けて作業を続けました。また雨の日は山で使っていたゴアの雨具を着用して休まず作業を続けました。

1995年10月中旬ウッドデッキ完成

10月中旬ようやく18畳の全面ウッドデッキが完成しました。

技術の無さは体力と根性でカバーしました。

1996年

この年からウッドデッキの庭が始まりました。振り返って見ると犬のウッドデッキが薔薇のためのウッドデッキに変わり、今ではこのデッキを壊して再び土の庭になりました。

30年間手間暇かけてお金と多大な労力を要したウッドデッキ何だったのかと想います。

しかしメンテの苦労もあったけれど庭で過ごした楽しみと、労力には悔いはありません。この犬のお陰で随分と楽しい日々を過ごせたことは、お金では換算できません。

前庭では草花を展開しています。

1997年

前庭では薔薇が増えてきました。右の温室の前のベランダの柱に記念すべきランブラーのアルベルティ-ンが見えます。このランブラーは今でも主庭のメインランブラーです。

1998年

愚犬と暮らした懐かしい日々です。

今想い出すと愚犬は鏡を見ることを嫌がっていました。自分は犬でなく人間の形をした家族の一員と思っていたのでしょうか?

ランブラーやシュラブのためのトレリスづくり

クライマーやランブラーそしてイングリッシュローズやオールドローズのつる性の薔薇のために誘引のトレリスづくりを行いました。

ワイヤーやトレリスなど仕立てのサポートを用意すれば、空間で薔薇を楽しめます。

1999年

主に前庭で薔薇を仕立てていました。薔薇は3年経つとイメージ通りの雰囲気になります。

日内裏は今でも健在なイングリッシュローズのエイブラハム・ダービーと赤薔薇は同じイングリッシュローズのトラディスカントです。

右のローズ色の薔薇はイングリッシュローズのサーエドワード・エルガーで大好きな薔薇でしたが短命でした。

2000年

主庭の周りにも薔薇が増えてきました。奥は大好きなイングリッシュローズのクライマー、コンスタンス・スプレイです。オースチンの本当の出世作です。

左のフェンスにはハニーサックルとクレマチスモンタナ、そしてランブラーのアルベリック・バルビエを植えました。

2001年

主庭にも3年前に植えた薔薇が続々大きくなってきました。カーポートの屋根から下がるのはポールズ・ヒマラヤン・ムスクです。

愚犬は私がデッキで薔薇の手入れをしていると必ず出て来て機会あったら遊ぼうとたくらんでいます。この顔は何かたくらんでいる悪そうな表情です。後にいる帰省した息子を誘っています。

今想い出すと愚犬が家族でいた10年の間、私はシシャモを1回も食べた事はありません。サモエド犬は口がきれいで屋内にある食べ物は食べられる状態でも許可なくして決して口にしません。食事の際は私の傍にいて、私があげるものを待ちますが、人間の食べ物は塩分が強いため決してあげませんが、シシャモだけは例外でした。極地での原産地の性格の名残か肉より魚が大好きでした。

2002年

一年中で外でランチ食べたくなる気持ちの良い日は何日もありません。庭でランチを食べる日は帰省した息子が帰る前日や、娘が家に帰って来た特別な日に限られます。

2002年

デッキで栽培する薔薇は全てコンテナです。ランブラーは大型になるので最大のプラ鉢を使用します。ヒマラヤン・ムスクとペルペチュ、アリスター・ステラ・グレイです。

黄色はハークネスのフロリ、イージーゴーイングです。

2002年

ブログの表紙で使っている画像はこの時のものです。

2003年

ウイーピングスタンダードのミネハハとニュードーンのスタンダードを手に入れました。スタンダードは高価ですが簡単に空間を演出できます。

2003年

デッキの壁面の周囲がランブラーで埋まってきました。大好きなアリスター・ステラグレイや、ピーターが著作で推薦していた常緑のランブルーフェリシテ・ペルペチュですが、ペルペチュは期待外れでした。

03

2003年

毎日薔薇に水やりをしているため、常時大型薔薇鉢を設置しているカ所の、根太の一部が腐食してきました。デッキを剥がし補修します。

03

2004年

この年から同期の仲間と登山を再開し始めたためと、大体薔薇の概念が分かってきて未知の魅力が薄れてきました。代わりに再開した登山の方が未知の魅力に溢れていたたため、新しい薔薇の品種にはあまり食指が動きませんでした。

前庭はピークを迎えています。

前庭に植えたクライマーはピークを迎えています。黄色はゴールドバニーのクライマー、CLゴールドバニーはメイアンの傑作品種フロリの変種ですが、必ず1回しか咲きません。でも初夏に咲くと前庭が華やかになり大好きでした。近年はあまり見かけません。中央のピンクはアーリーハイブリットティの傑作レデシ・シルビアです。この枝は派生した枝でメインは小パーゴラを覆い、我が家の看板でした。この薔薇は香りが良いので晩秋の我が家のメイン切花でした。下の白の小花はアルバのマダム・ルグラ・ドゥ・サンジエルマンで上品なオールドローズでした。

いずれも今は懐かしい個性あふれる薔薇たちです。右端は美しい新緑のコブシです。

7月 白馬岳 この年から学生時代の同期に声をかけ登山を再開しました。

1992年にガーデニングを始めてから12年、薔薇を始めてから約6年経ちました。何もかも初めての状態から、一応草花や薔薇を把握して余裕が出て来たのでしょう。犬も亡くなったので心は再び山に向かい始めていました。

今度の山は学生時代の同期の仲間たちがリタイアをしたので、彼らに声をかけ本格的な登山を試みました。

この年の1月から高尾山、2月大岳山、3月武甲山、4月丹沢、5月八ヶ岳山麓で同期会、6月OB会ハイク高尾山、7月白馬、家族と蓼科

8月、那須岳、9月谷川岳、11月八ヶ岳赤岳、12月丹沢と毎月山行を重ねて身体を作り、いよいよ冬山を再開しました。

12月下旬、北八つ天狗岳

何十年ぶりの冬山で、慣れぬ手つきで久しぶりにアイゼンを装着しました。

全面的なメンテ

2月、家内にも手伝ってもらってデッキのペイントのメンテを行いました。ラティスフェンスのペイントは手が掛かります。

真冬は剪定した薔薇は移動しやすいので、この期間しかメンテはできません。

2005年

メンテ後はすっきりしました。

4月初旬八ヶ岳赤岳

前年から同期と登山を再開し、12月には北八つ天狗岳、そして最初の目標だった雪の赤岳を登りました。

2005年GW唐松岳

雪の北アルプスは、滑落したら1000mは流されるため、確固たる雪上技術がないと登れません。雪の赤岳で技術を確認し若き時以来の北アルプスを目指しました。

2006年

この画像を見ると記憶にない薔薇もあります。ウイーピングのミネハハは分かりますが、ベランダの柱に誘引した赤薔薇は記憶に残っていません。

2007年 セランガンバツ材を貼る

都内の湾岸の商業施設などウッドデッキが多くなり、デッキ材として東南アジア産の腐巧に極めて強いセランガンバツ材が輸入されたので、それをウッドデッキ全面に貼りました。

しかしこれによって下地のウエスタンレッドシーダーの乾きが遅くなり、返って寿命を縮めてしまいました。

セランガンバツ材は固く、充電ドライバーの負荷がかかり過ぎて、作業しずらい素材でした。

2007年12月八ヶ岳硫黄岳

吹雪の冬山はホアイトアウトの危険が生じます。

2008年

デッキ材を貼るとすっきりしてきます。この頃は仲間と雪山も行い毎月山行で多忙でした。このDIYを期に薔薇を少し整理しました。

2008年3月木曽駒・宝剣岳

山の会年寄りOB連が集合して木曽駒、宝剣に挑む。学生時代に戻った序列の雪山の再現でやかましい山行でした。

2008年4月下旬北穂高

若くても、技術の裏図けがないと雪の穂高に登れません。連休初日のこの朝、クラストした幅広い北穂沢上部で、北穂山頂に直接登るためにガイドと共に7~80m横を登っていた御夫婦の奥さんが滑落し300m下のゴルジュ上まで流されるのを目撃しました。幸いゴルジュの上で止まり、無事のサインを送っていました。

この頃未だ60代だから登れましたが70代では無理だったでしょう。

2009年

デッキのガーデンテーブルはウエスタンレッドシーダー材ですが、購入して直ぐ使いたいので木材保護塗料のシールステインを塗らずに、最初から水性ペイントを塗りました。

その後何回か塗り替えを行いましたが、最初にシールステインを塗らなかったお陰で、腐巧のスピードが想ったより速く気に入っていたテーブルのため残念でした。

6月初旬 残雪の奥穂高

雪は5月と変わらず、急峻な小豆沢がルートとなります。

2010年

デッキの縁はカーディナル・リシュリューを植えていました。ピーターの輸入苗でラクサの台木は力強く空間を覆うように成長しますが、現在では新苗のリシュリューを栽培していますが、パワーは大型車と軽四輪の差ほどあります。

2010年5月立山山塊奥大日岳

劔、立山から離れて孤立して聳える奥大日岳は、日本で一番長い長さ7~8mの巨大な雪庇が張り出す野生の山です。多分昨秋から雪の時期は登った痕跡がなく、急な山腹を引き返したり、稜線上に深いギャップがあったりして難しいルートファイディングを求められました。

自分の中では記念碑的な山でした。

2011年

我が庭ではいつの時代にもグレハム・トーマスが存在しています。オースチンの永遠の傑作なのでしょう。

10月早大山の会創立55周年記念登山、八ヶ岳赤岳

70歳近くなると赤岳に登る人は限られてきます。

2012年

いろいろな薔薇に接しましたが、イングリッシュローズが一番華やかで、庭の中心になる薔薇だと想います。多分最初にイングリッシュローズと出会わなかったらここまで薔薇にのめり込まなかったと想います。

5月初旬、立山

悪天候で一ノ越から登れず、同期との最後の雪山となりました。

2013年

この頃からクラブのOB会の役員が忙しく、山行きも重なってきたためと、未知の薔薇が無くなって来たため、家の薔薇は新しく購入することが少なくなり、以前に比べると華やかさが無くなってきました。

8月、穂高

燕、槍、キレットを越えてくる現役学生2人と涸沢で合流。久しぶりの天幕と東稜登攀訓練のための50mロープが老獪の肩に食い込みました。

薔薇とガーデンの軌跡、2に続く