25薔薇友訪問記,森田さんの庭の付録、那須山塊紀行

歳を取ると日々のくりかえしの中で、小さな楽しみを見つけることが日課になりますが、それと共に過去の印象的な出来事を振り返ることも楽しみに加わります。

特に登山は、体力と事前トレーニングが必要な行為のため、歳を取るとこれから先も同じところを繰り返し登ることは無いことが分かっているので、近年登った山は小さな山でも、以前に増して余計に記憶が留められています。

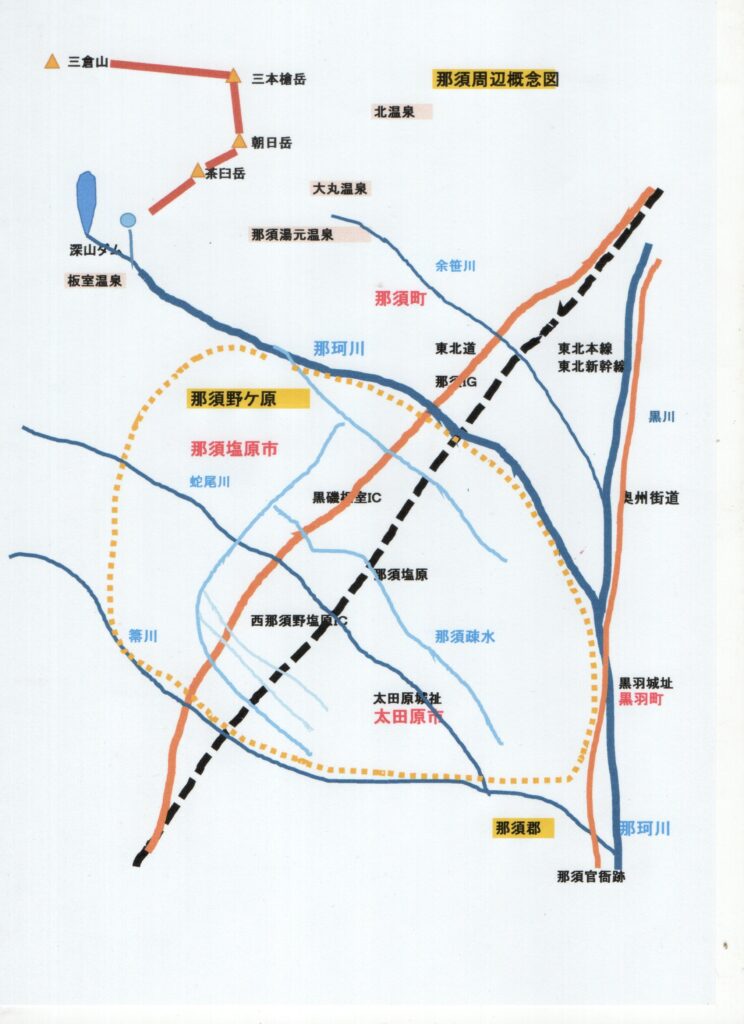

先に訪問記で触れましたが、森田さんから那須の山荘を薔薇庭するため教えて欲しいという要望を受けここ数年那須に通いましたが、最初に登るつもりの無かった茶臼岳登山を行ったことにより、律令時代からの歴史の宝庫であるのに、その痕跡も見せない那須山塊を探る知的好奇心が燃えて来たのです。

この数年間の那須行きは、森田さん自身の努力で薔薇庭化が実現できたと同時に、学生時代は登山の対象でなかった那須山塊が、人々の歴史と深くかかわっていた痕跡を訪ねることに寄り、年老いて大いなる知的充足感が得られました。以下はその記録です。

20年9月11日、茶臼岳登山

ロープウエイの終点で茶臼岳を眺めた時、何の用意もしていなかったのですがペットボトルを1本、デパックにしのばせて森田さんとピークに向かいました。

ロープウエイに乗っている時、真下は急な斜面で登山道の痕跡は見えず、昭和37年にロープウエイがかかる前はどこから登っていたか、以前から疑問を抱いていたことが急に頭に持ち上がってきました。

普通これだけの名山であれば麓からピークに向けて真っすぐ登山道が切り開かれていますが、茶臼岳は急で麓からの真っすぐ登る登山道はありません。こんなことはどうでもよい事ですが、昔から主だった山岳の登山史を探って来ていたので、急に気になって来たのです。特に那須山塊は登山史だけでなく、各地の戊辰戦争史にも親しんで来たので、戦争時山中で攻防戦が繰り広げられたという言い伝えも気になっていました。

20年9月11日

森田さんとは山に登ったのは50年振りでしょうか。茶臼岳のピークです。通常これだけの名山は、古代から信仰の対象となり麓に神が祀られピークには奥社が祀られます。しかし那須にはその痕跡が見られないことが不思議でした。

麓から顕著に眺められる名山は、水田耕作の水源の山として弥生の昔から神が祀られ、仏教が伝わるとともに神仏混交の修験道が発達し、麓の神社は寺院に変わり、多くの修験僧の修行の場になって一大教団が結成されます。

東日本だけでも思いつくまま列挙してみると、恐山修験、岩木山修験、早池峰山修験、出羽三山の羽黒修験、鳥海山修験、磐梯山の修験や慧日寺修験、飯豊修験、日光修験、飯縄修験、戸隠修験、金峯修験、甲斐駒修験、富士修験、大山修験、三峰修験、赤城修験、榛名修験など数多く挙げられ、人々は講を結成して夏に登りました。また登山に自信の無い人は御岳講のように麓から眺める講も発展しました。

しかし那須は古来名山の雰囲気のある顕著な山岳なのに修験教団の存在が見当たりません。またピークの祠を見ても観光協会が設置したように信仰の歴史の香りがしません。

帰宅して改めて深田久弥の100名山で昔の登山道について何か記載しているかと想い開いてみたら、那須茶臼岳の概念の記述だけで、修験道にも登山道には全く触れてなく、深田久弥も実際に登っていない印象を受けました。

この那須山塊がなぜ修験道の対象に成らなかったのか、なぜピークに直接登る明確な登山道のないままにロープウエイが架けられ、そこが正式な登山道として現在に至ったのか、自分なりに体験して把握してみたくなりました。

この頃、私の我が国の著名な神社仏閣巡りは150カ所を超えており、修験の山の歴史にも通じて来ていたので、それほど体力のいらない親しみのある那須山塊の歴史も実際に辿って体験したくなったのです。

20年9月12日、森田さんの庭の確認。

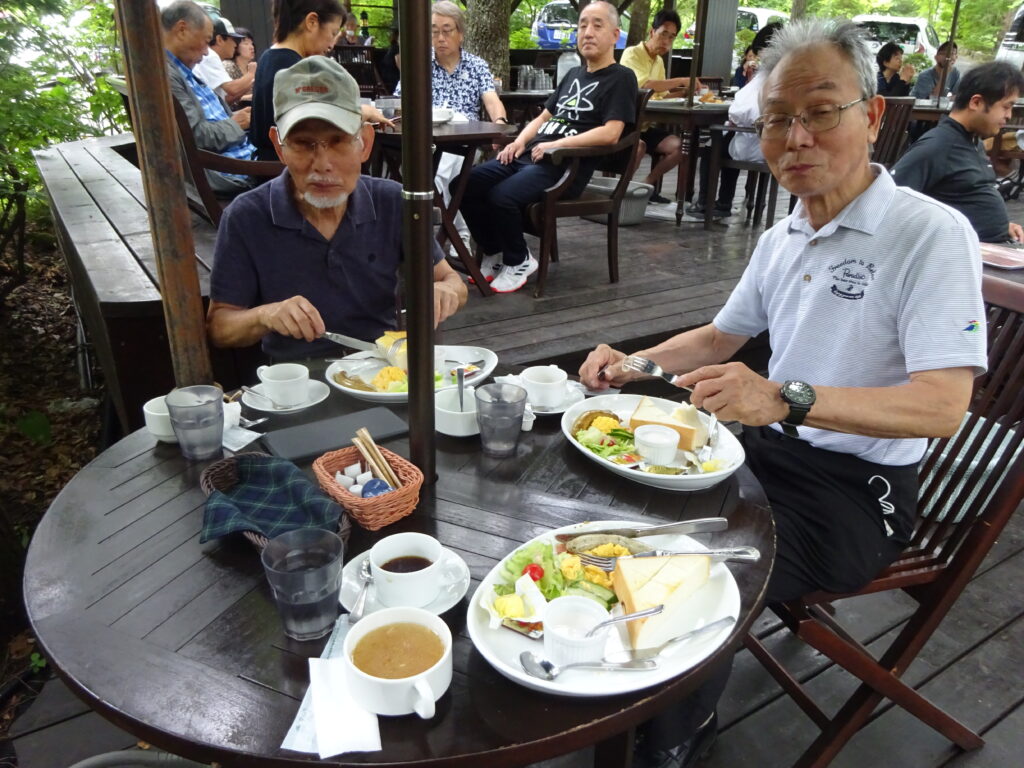

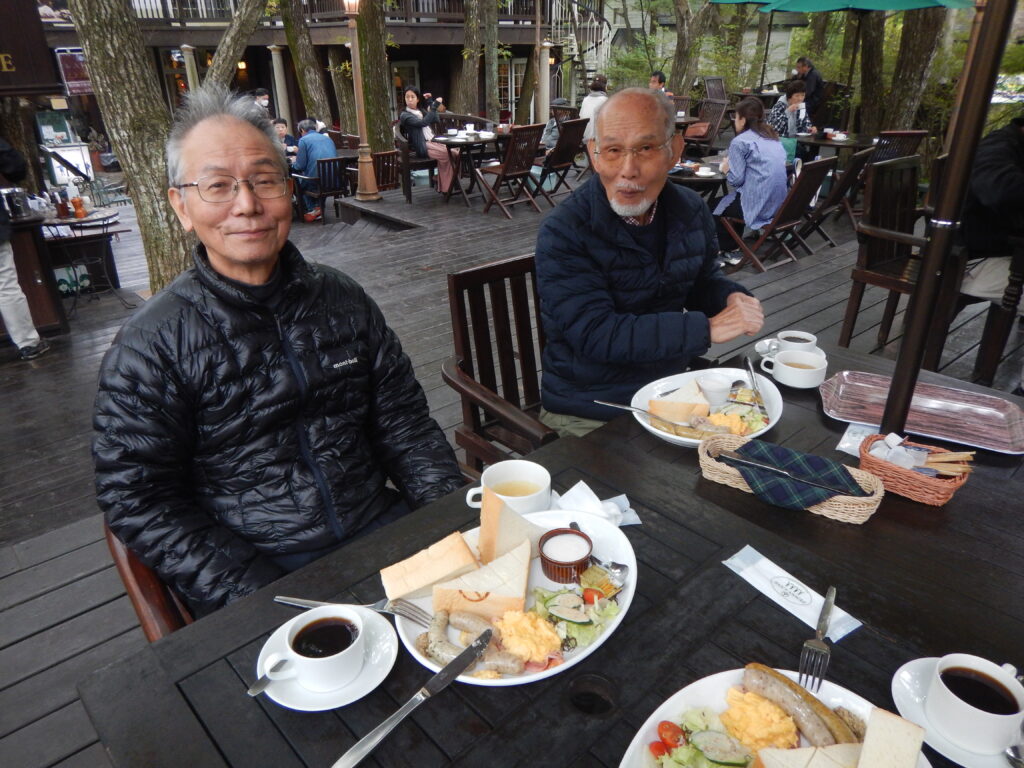

翌朝、森田さんの案内で朝食を採りに那須の有名店ペニーレーンに行きました。このビートルズの曲の店はおいしいパンで名高く、レストランの朝食はリーゾナブルな価格で早朝から並びます。以後登山の翌日の朝はこのペニーレーンが日課となりました。とくに野菜を煮込んだコンソメスープが抜群で、3盃飲んでから朝食を始めることも習慣となりました。

森田さんの庭を確認します。敷地には菜園もあり、所々玉造もあります。

薔薇もハイブリット・ティが適当に植えられていただけでした。

21年6月10~13日、4日間、那須行

翌年の6月初旬、私の薔薇やオープンガーデンや仲間の薔薇庭訪問の季節が一段落した時期、那須の薔薇が満開の時期4日間かけて那須に行きました。初日は薔薇の購入と植え込み、2日目は牛ヶ首から茶臼岳の裏側を回り峰の茶屋から茶臼岳登山、3日目は古い山仲間の長浜兄を加えての朝日岳から三本槍岳の登山、最終日は近所の薔薇愛好家の庭巡りを行いました。

10日、薔薇庭のプラン開始

森田さんの山荘の庭は広く、森田さんが長年かけて集めてきた樹々が所狭しと植えてあります。春のツツジやフェンスのドウダンツツジは、写真で見ると実に見事です。

これらの樹々を活かしながら、美しく効果的な薔薇庭を作るためには薔薇を集中する必要があります。薔薇も庭の東西の隅に植えてありますが、今後新しく薔薇を植える際は玄関横と車の入り口から西の部分を薔薇ゾーンとして集中を勧めました。

去年見た薔薇が満開で、しかも園芸支柱からオベリスクに代わっており、森田さんの薔薇庭への意欲を感じました。

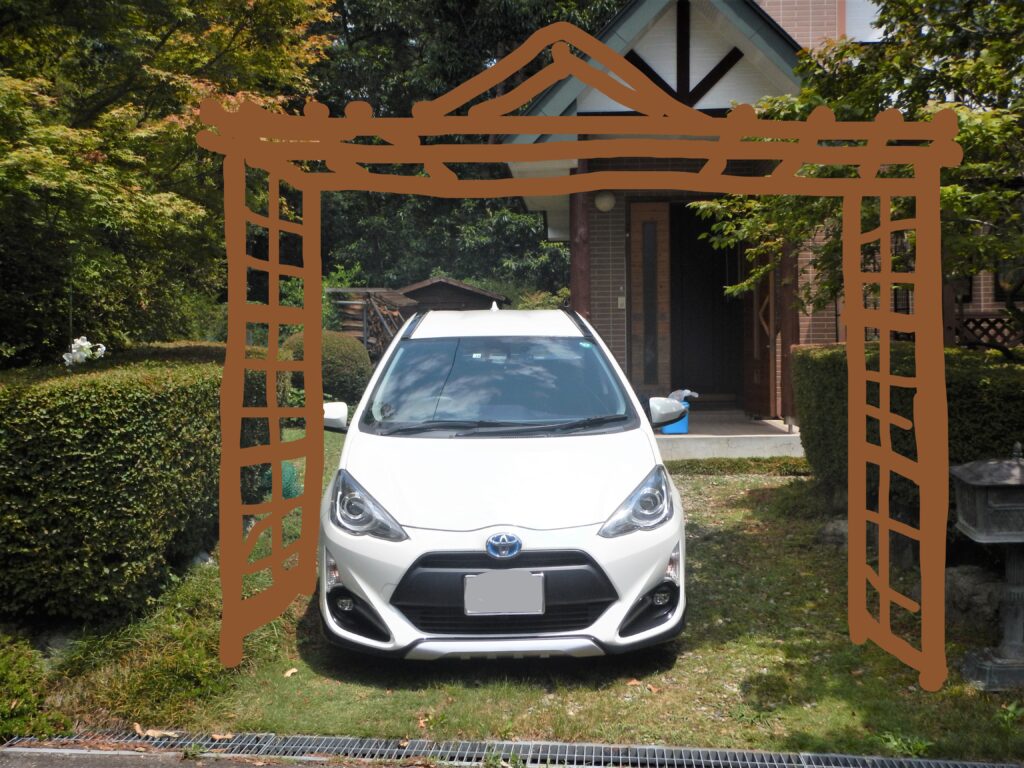

森田さんの庭は顔となるべきゲートがありませんでした。

まずここにDIYで大型のゲートを設置して薔薇を這わせ、薔薇庭の貌をつくるように提案し、次回図面を書いて持ってくることにしました。

商業施設づくりや庭づくりでは、まず人の流れの導線を確保して基本レイアウトをつくり、それぞれゾーン設定を行います。また薔薇庭は平面的にただ薔薇を並べて植えても、それは畑の野菜のような薔薇畑になるだけで、薔薇庭にはなりません。薔薇庭づくりは意図的に空間演出を行うことが基本となります。

イングリッシュガーデンで空間処理に最初に薔薇が取り入れられたのは、ガートルド・ジェキルによるコテージガーデンからで、ガーデンの周囲の背景にレンガなど壁を構築し、壁面に柔らかなランブラーローズを這わせたことが始まりでした。薔薇は空間を演出する植物として他の何よりも効果的な植物のため、薔薇に覆われた空間をどのように作るかが、薔薇庭づくりのポイントになります。

この平らな空間をアーチやパーゴラ、そしてフェンスなどサポート器具を配置して共にどのように薔薇で覆っていくか、薔薇に覆われたゲートから庭に入る主導線を決め、そこから入り口が明確なローズアベニューをつくり、回廊の突き当りにフォーカルポイントとなる豪快な薔薇の壁に至り、後は左右のサブ導線によってそれぞれのゾーンに至る基本レイアウトを提案しました。

森田さんは長年一人で試行錯誤して庭づくりを行って来ただけあって、この考え方は直ぐ理解してくれました。

ガーデンセンターの品ぞろえと植栽薔薇候補の確認

そのため空間を覆うような薔薇が必要です。どのような性質の薔薇が必要か実際にガーデンセンターに行って把握する必要があります。

幸い那須には2店の薔薇主体の大型ガーデンセンターがあります。その1軒のヒロガーデンセンターに行きました。ここは薔薇の品ぞろえが充実しています。ガーデンセンターが充実していることは、那須には薔薇を楽しむ人が多い証です。

多くの人は薔薇の花だけを見て購入を決めます。しかし薔薇で大切なのは樹形です。大きく壁面を覆う大型の薔薇か小型の薔薇か、枝がしなやかで誘引しやすいか、花の無い時期が多いので、葉だけで美しい薔薇はどれか、同時に花色の選択になり、ソフトカラーかビビットカラーかインパクトの度合いを決めて、そして最後に余裕があったら香りも選択します。香りはいろいろ決めたらおまけと想った方が良いと人に言っています。

薔薇庭づくりは、庭の主人が演出家となり、自分の薔薇劇場をつくることです。劇の主役、準主役、脇役を自身で決めなければなりません。主役ばかりだと劇にもなりません。薔薇庭も同じで派手な巨大輪のビビットカラーの花だけを集めて植えても、返って主役不在の調和の無い畑のような庭になり、薔薇庭にはなりません。これはかって薔薇教室でも繰り返し話したことです。

ガーデンセンターは薔薇劇場の配役を選択する場で、同時に配役がうまく演じられるようサポート器具の選択も大事です。また当然栽培の基本となる土壌づくりや肥料、薬剤の選択の場でもあります。

ヒロガーデンセンターの薔薇の品ぞろえは豊富ですが、私が想う品種は全て揃わないため、帰宅してから薔薇庭づくりのための最低限必要な品種名を連絡しました。

この時購入した薔薇の画像が1枚だけ残っていました。

この画像は今年の画像で品種はスヴニール・ドゥ・ドクタージャマインで、オールドローズの最後の方のハイブリッド・パーペチャルの仲間に属する薔薇です。ハイブリッド・パーペチャルは英国でペギングローズと呼ばれ、長く伸びた枝先を地面にペグを打ち込んで山形に誘引する大型のシュラブローズで、美しい赤紫の色が多いのも特徴です。森田さんの薔薇庭の背景となる一番奥はこの薔薇が壁面を作りつつあります。もしこの壁面が黄色のモッコウバラだったら、だれも素敵と想わないでしょう。

広大な背景となる壁面をつくるため、ドクタージャマインと隣のシティ・オブ・ヨークが当然森田薔薇劇場での主役となります。

この時実際に植え込んで、森田さんの庭の土壌を確認しました。那須は火山灰地のため土壌の団粒は良く維持され、土壌の性質としてはとても良好です。ただし火山灰地は燐酸がアルミと結合してしまうため植物の根や実の肥料となる燐酸分が極端に欠乏し、作物が実らないため戦前は多くの開拓民が開拓地から撤退し、或いは満州に渡った哀しい歴史があります。リン酸肥料は有機肥料では骨粉しかなく大量に入れないと効果は発揮しません。しかし戦後火山灰地の研究が進み昭和30年代から肥料工業が隆盛になり豊富に燐酸肥料が供給されるようになると、団粒に富む火山灰地は優秀な農作地帯に変化し、つま恋のキャベツ、梓山のレタス、八甲田のニンニク、桜島大根、阿蘇山麓のトマトなど日本の一大農作地帯に変化しました。

那須もマグアンプなどの燐酸分の多い肥料や堆肥など豊富に施せば、地力に富んでいるため薔薇には向いているように感じました。

6月11日 牛ヶ首経由、峰の茶屋~茶臼岳

茶臼岳は何回来ても気持ちの良い山です。ロープウエイから降りて直ぐ森林限界が始まり、しかも風景がミニ北アと思えるほど素晴らしい山はそう多くはありません。コルやピークで寛いでいる登山者を眺めていると、こちらの方も幸せな気分になってきます。

この日はロープウエイ終点から山頂に行かず、鉢巻道から那須の裏側を半周してピークに行きました。このルートを辿れば昔の登山ルートの痕跡が分かるかも知れないと想ったからです。

ロープウエイ終点から直接ピークに行かず巻道を辿って牛が首に着きました。ここから望む茶臼岳は中々なものがあります。麓の湯元温泉神社からの古い登山道はここ牛ヶ首に至ることが分かりました。ここからピークへは直接登登山道は無く、茶臼岳の裏側の鉢巻道を辿り峰の茶屋から登ることになります。画像を見るとここからピークへの直接登山道は作ろうと想えば出来たように想いますが、要は那須が信仰登山の対象でないからニーズは無かったのでしょう。

鉢巻道を辿り、噴煙の上がる無間地獄から真下の谷を望みます。

この谷は、現在御沢と呼ばれていますが、この谷の中腹には御宝前の滝の霊場がありました。この谷の下に那須の修験の歴史が隠されていたのです、ロープウエイからの正面には、何ら歴史が無く、全ては茶臼岳の裏側に隠されていたことが解かりました。

那須には修験の歴史が無いと想っていたら、白湯山信仰の修験道がありましたが、戊辰戦争で拠点の三斗小屋宿が消失したため、修験は廃止されてしまったことが分かりました。

17世紀の中頃の江戸時代初期、僧栄海が板室温泉の案内人と修行のため板室から入山し茶臼岳の裏側の沢づたいに茶臼岳登山を試みた際、この谷の下で温泉が湧き出ている滝を発見し、そこに白湯大明神を開基し、更に人家のある板室温泉に修験道場を開設して白湯大明神の信仰の普及に務めました。

栄海の死後羽黒修験の僧が後継者になり、出羽三山に倣って、白湯山(御宝前の滝)、月山(茶臼岳)毘沙門山(朝日岳)の三山掛けを唱え、多くの信者が集まり、板室の修験道場も那須山岳修験の拠点になりました。これら三山掛けの登路は白湯山以外茶臼岳、朝日岳などどのようなルートだったか分かりませんが、三斗小屋宿が出来てからそこを拠点に峰の茶屋経由茶臼岳、朝日岳のような気がしますが、三山掛けは修験僧の修行ルートで、一般の参拝者は白湯山で満足して終わったのでしょう。

白湯山(御宝前の滝)、月山(茶臼岳)毘沙門山(朝日岳)の三山掛けの、板室からの登拝は白湯山、湯元温泉神社からの登拝は高湯山と呼ばれました。江戸末期には盛んに登拝が行なわれ、山開きには現在の三斗小屋から3㌔下の廃村になった三斗小屋宿には1,000人も押し寄せたとあります。

今では登山者が行きかうことの少ない、この谷の下の奥に、山開きの時には1,000人もの人々が、板室や湯元温泉神社から、山を越え白湯大明神に参拝していたことを想像するに、江戸時代までは、今と違って宗教の時代だったことを感じます。

修験の山には早池峰山のように、頂上には鉄剣が林立していたり、登山道には古い石碑や仏像があります。しかし那須茶臼にはそれらを見当たりません。温泉小屋からのルートは三山掛けの高湯山ルートに当り、茶臼頂上を目指した登山道ではないようです。おそらく修験僧の修行で訪れる他、一般の人は茶臼に登ることは少なかったように想えます。

現在の大丸温泉からの峯の茶屋ルートは、一般的なルートでなく、明治になっての峰の茶屋の硫黄採掘の搬出ルートだったようです。

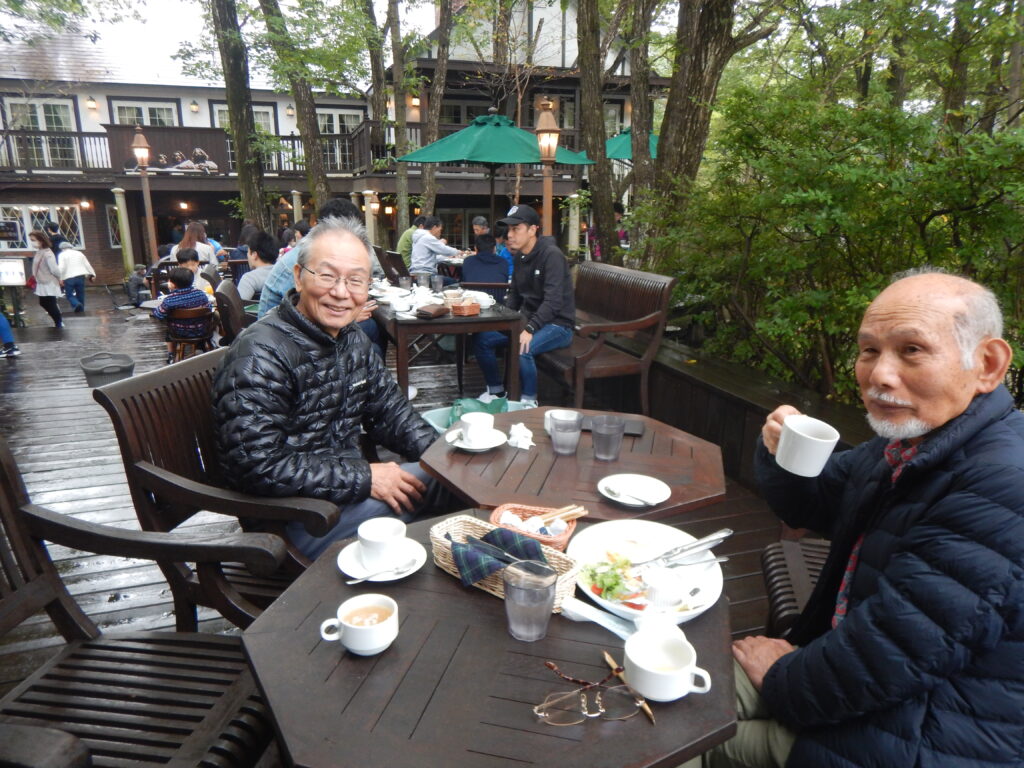

6月12日、峰の茶屋、朝日岳、三本槍岳

今回は昔の会社で山中だった長浜兄を誘い、50年振りに登山を共にすることになりました。長浜兄は奥様と一緒にさまざまな高山低山に出かけている現役の登山者です。

那須山塊でも彼が同行するにふさわしい山、朝日岳と長躯三本槍岳を目指しました。三本槍岳は17年にトムラウシのトレーニングで訪れました。

一般的に茶臼岳を登ると次に険しい山朝日岳を登りたくなります。那須に来る多くの登山者はこれで満足します。しかしより体力に自信のある人は長躯三本槍岳を往復します。

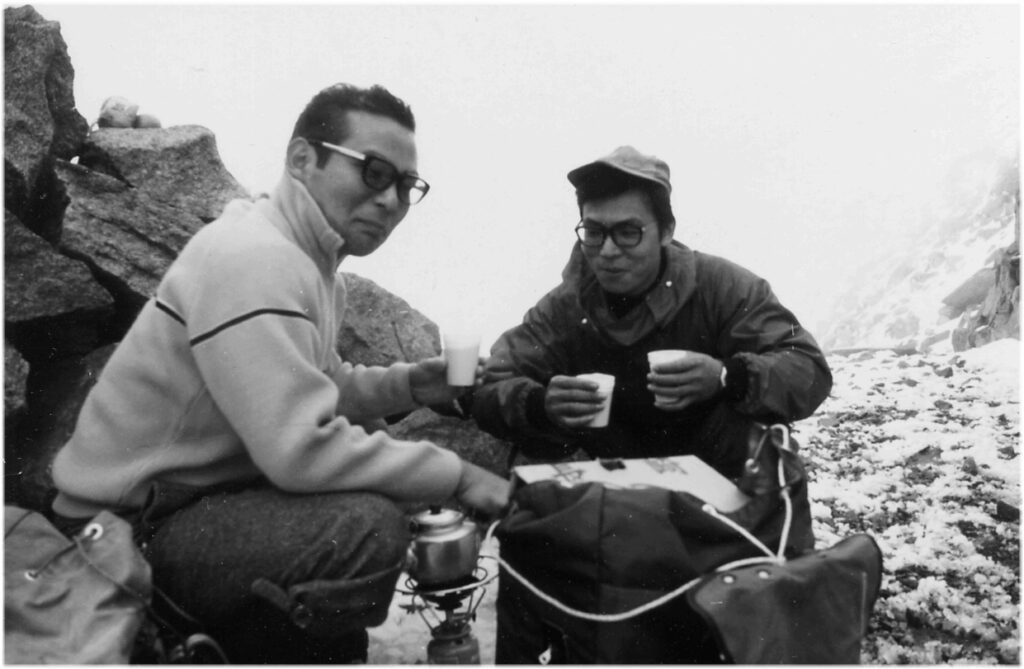

この画像は50年前の11月3日の雪の奥穂山荘前で撮影したものです。この季節の穂高は完全に根雪に変わっています。

この山行は私が29歳の時で、この山行を最後に30歳代は登山から遠ざかりました。

峰の茶屋ルートは、明治に入って、峰の茶屋付近で硫黄採掘の鉱山が開設された際整備された道でした。

硫黄の精錬には焼取精錬法が採り入れられましたが、この精錬方法は釜で硫黄鉱石を燃焼させ、鉱石中の硫黄を気化させて導管によって沈殿器で凝固させると、純度99%の硫黄が採れると云われています。これには大釜など設備が必要ですが、24時間火を焚き続けるためには豊富な木材が必要になりますが、採掘地で精錬を行うことによって、確実に輸送が軽減されます。

このため三斗小屋付近から木材を峰の茶屋まで上げる牛道や、峰の茶屋から山麓まで、精錬された硫黄を運ぶために、現在の峰の茶屋登山道が開かれたのでしょう。

この時間、ピークにいる登山者たちは皆三本槍を目指しています。ただ三本槍は明確でないため良く質問を受けます。

この三本槍岳は日本の中央分水嶺に当たる重要な 山です。北に伸びる稜線の右側から阿武隈川の源流が発生し、左側の谷は阿賀野川の本流ではありませんが、有力な支流となって日本海に注ぎます。

また三本槍ヶ岳は会津藩、白河藩、黒羽藩の藩境に位置しているため、三藩はこの山頂に槍を立て境界を確認した故事にちなんで名付けられました。

なだらかな山容なのに、三本槍という槍のようなピークが3本並んでいるイメージと異なる名が付いたのはこのためです。

この三本槍岳の下に、会津の峠に対する切ない想いの大峠があるのです。その大峠は右の画像の赤いザックの登山者の下にあるのです。

現在でも山中に宿泊しないと行くことが出来ず、しかも訪れる人が稀なこの大峠を今から約300年前の1696年、会津三代藩主松平正容が江戸への参勤交代で越えたとは誰が知るでしょうか。

初代藩主保科正之の時代(正之は家光の補佐のため会津には行かず、正之の指示の基家老が政務を行なった)宇都宮への近道会津西街道が整備され、江戸への廻米ルートに使われていましたが、三代藩主松平正容の時代1683年に日光大地震によって会津西街道の下野国五十里での土砂崩落により、川がせき止められ五十里湖が生まれ、会津西街道は水没して通行不能になってしまったのです。(会津西街道は現在鬼怒川から渓谷沿いに会津に行く野岩鉄道沿いにあり観光線で有名です。)

そこで正容は、代替えの廻米ルートを作る必要に迫られ、1695年、会津西街道の下郷から観音川沿いの道を整備し、三本槍岳の稜線の鞍部、大峠を越えて下野国に入り那須岳の裏側を通り板室に至る山中の街道を整備しました。

人の住まない山中の街道のため、通行をサポートするための人員を確保するため、会津側に野際新田を開拓し宿と人員を確保、下野側には三斗小屋宿(現在の三斗小屋より3㌔下)を設けました。街道は那須山麓の板室からは高村、矢板を経て原街道と呼ばれた奥州街道に合流し陸運拠点の氏家まで結びました。この大峠、三斗小屋経由の街道は、白河道の東街道と従来の西街道の間にあるため会津中街道と呼ばれました。

氏家は鬼怒川舟運の拠点阿久津河岸が近く、会津を含め陸送された奥州米の大半が阿久津から舟に積まれて関宿を経由し江戸川舟運によって、行徳経由小名木川運河で江戸の日本橋米河岸に送られたのです。

しかしやがて五十里湖の西街道も復旧し、再び使われるようになると大峠を越える中街道は廻米ルートでは使われなくなりました。

代わってこの中街道を使用するようになったのは、白湯山信仰の白湯山、月山(茶臼岳9毘沙門山(朝日岳)の三山掛けで、羽黒山に倣って板室を拠点とした那須修験が隆盛となり多くの信者が山に入り、三山の山開きには山中の拠点となる三斗小屋宿には1,000人もの信者が集まったと云われています。

その晩はバーベキューで昔話を語り尽くしました。皆大して呑めないので酒は弾みません。

会話の中で一挙に20代の若き時代に戻ってしまいました。

翌朝は恒例のペニーレーンでの朝食です。

山荘のご近所のMさんの庭を訪問しました。Mさんはご夫妻で登山とガーデニングを行っており見るべきカ所が多い庭でした。

7月29~8月1日、4日間那須行

前月に引き続いて那須に行きました。4日間の内前半2日間は薔薇庭づくり、後半の3日目から長浜兄が加わり、那須の裏側の旧会津中街道を辿り、最終日はご近所の庭を訪問しました。

薔薇庭づくりの開始、

まずゲートづくりから開始しました。

森田さんの庭の入り口は広く、この入り口にパーゴラ風のゲートを構築し、左右に薔薇を這わすように提案しました。簡単な図面を書いてきましたが、細かく実測をしていなかったので、着いた日は実測し、それに基づいて材料購入のための積算に時間を費やしました。

材料は2×4材の防腐剤の12フィート(3,6m)を基本に細い枠材を少々、柱は4×4材を使用すると切断機を使用しないとカットできないため2×4材を2枚併せて柱としました。基礎はコンクリートの長さ45㎝のフェンスブロックを使用、木の主要な連結は2×4金物を使用、釘は充電ドライバー使用のコーススレッド2サイズ、塗料は浸透性木材保護塗料のキシラデコールを使用しました。

工法の手順は私のDIYの経験から、1人で脚立に乗って作業できるように全て木材はプレカットし、キシラデコールの3度塗りを行いました。左右の柱も左右別々にパネルをつくりキシラデコールの3度塗りを行った後、事前に穴を掘っておいていたフェンスブロックの穴に左右別々に差し込み、水平、垂直を確認したら堀孔に土を埋め戻す手順としました。

2×4材の連結金具は1人で脚立に乗って梁渡しの作業を行う際、仮止めで支えになる有力な協力者です。

この方式は設計を緻密にして、それに基づいて木材の本数を割り出し、購入後設計図に基づいてカットして行く面倒な作業です。キシラデコールの塗装はカット後では小口を丹念に塗れますが、面倒な場合は12フィート揃えて塗り、カット後に木口を塗装します。木の腐蝕が始まるのは小口からのため、特に木口は丹念に塗ります。

ゲートの柱左右は土壌が固いため薔薇は直植えが難しいため、大型の植木用のコンテナを使用します。

このゲートは10年前からボランティアでばらを植えて栽培している学校のメインゲートです。当時の校長と事務長の依頼で設計しました。工事は市の専門業者が施工したものです。森田さんの庭のゲートはこのデザインを用いました。

材料の積算が出来たので、那須のスーパービバホームに買い出しに出かけました。木材初め金具やコーススレッド、塗料やハケ、フェンスブロック、簡易セメントなど材料は多岐にわたるので広い売り場あちこちに行き材料集めに手間取ります。2×4材は3,6mあるので、軽自動車を借りて運搬しますが、往復するだけで多大な時間を要しました。

ベランダに運び込まれた2×4材です。これから秋までは森田さんの作業が始まります。森田さんは道具もたくさん保有し、作業は得意そうです。森田さんにとって初めての2×4工作ですが、設計図と手順を理解したようなので心配は要りませんでした。

7月31日、沼原池~旧会津中街道三斗小屋宿跡~三斗小屋温泉~峰の茶屋

さて那須に来て、那須の歴史は表側になくその秘密は全て那須の裏側に隠されていることが分かり、その深訪を行いたくなりました。

その那須の裏側に隠されている歴史とは、一般の歴史書や戊辰戦争史に記載されていないものばかりでした。

1つは会津藩発足直後から会津の米を効率的に江戸に江戸に運ぶため新しいルートで会津中街道が設置されたこと。

2つ目は会津中街道の那須山中に、会津藩によって14軒の宿、三斗小屋宿が運営され、会津藩の中街道の廻米輸送が廃止なってから

白湯山修験が開始され、三斗小屋宿がその拠点となり山開きには1000人も信者が訪れ、宿は34軒に拡大し隆盛を誇った事。

3つ目は戊辰戦争の後半、新政府軍の会津藩攻略を受け、会津藩はメインの白河口近辺の街道、会津の裏玄関阿賀野川沿いの越後口、日光からの会津西街道の五十里口、さらに補助として中街道の三斗小屋宿、さらに尾瀬沼の大江湿原まで陣を構えました。中街道の三斗小屋宿には会津砲兵隊まで進出し、会津藩兵と幕府歩兵は板室温泉から新政府軍に付く大田原城を長躯襲撃しました。

更に新政府軍の白河城攻略に呼応して地元の地理に詳しい大田原藩兵と黒羽藩兵は三斗小屋宿に駐屯する会津藩兵を駆逐するため、新兵器に富む黒羽藩兵は峰の茶屋まで2門の仏式四斤山砲を担ぎ上げ三斗小屋宿を砲撃し炎上させ会津藩兵を撤退させました。

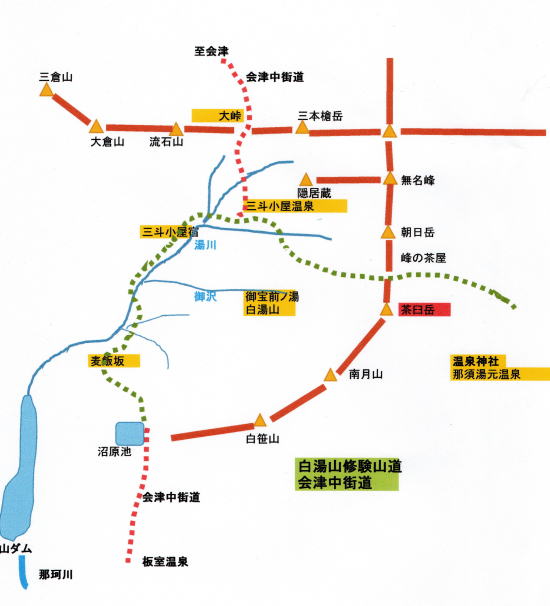

那須山塊の概念図で緑の点線が今回の登山ルートです。

会津藩は藩発足当時から、豊富な産米の一部5万俵を、阿賀野川舟運を使用して日本海から大阪に運び販売しました。江戸へは山間の会津西街道を使用して、氏家まで陸送し、そこから何とか舟運でつなぎ日本橋まで最短距離で運びました。しかし江戸初期の日光大地震で、会津西街道の五十里付近が水没し、現在の五十里湖になって、このルートは使えなくなってしまいました。

今回下ってからの県営駐車場に長浜兄の車を置き、森田さんの薔薇仲間の本山さんの車で登山口の沼原池まで送っていただき、大助かりでした。本山さんがおられなかったらこのルートの走破は不可能でした。

今回のコース旧会津中街道は廃道になってから1世紀が経ち、今は登山道としても不完全です。ただし登山道道とは別にゲート付の営林署の林道が見えないように走っているので関係者たちは必要に応じて入っているようです。

馬は山道や細い橋が渡れないため、山には牛が使われました。馬と同じく牛は1頭に米2俵、牛方1人で6頭を引き、1日平均20㌔を歩きました。牛は馬と比べて草を選ばないためどの草も食料となりましたが、橋の下が見えると怖がるため、沢の橋の上は土や草を敷きました。しかし100頭でも200俵しか輸送できず、恐らく秋の採り入れ後、短い季節に、毎日200頭以上のキャラバンを組んで、大峠側の野原新田に宿泊、翌日は大峠を越えて三斗小屋宿に宿泊し翌日はこの急な麦飯坂の難所を越えて一気に板室まで歩いたのでしょうか。

この廻米輸送は、藩民にとってみれば公共事業みたいなものです。藩に牛や労力を提供することによって、その代価を貰いました。現金収入の少ない藩の農民にとって代価は貴重な現金収入であり、仮に現金でなく米で支払われたとしても、山間の農民にとって米は貴重でした。藩は財政赤字による資金の不足は、農民に求めず、廻米の現金化で利益を挙げた大商人からの借り入れで補いました。

この橋が大雨で流されてしまうことで一番心配でした、ネットで検索するとL字の不安定な橋しかありません。しかしこの沢に近づくと樹々の間から足場パイプを使用した立派な橋が見えやった!と思いました。もし橋が不安定だったらと想い、実は備えとして20mの細いロープと雪山の確保用ベルトをザックに忍ばせてきました。私は山ではいつも安全主義者です。多少な経験があっても無理は絶対にしません。雪山でも滑落の危険のある稜線では休憩時以外決して景色を観ず、ルートの確認と足元だけを見て歩きます。

この沢さえ渡れば、次のリスクは熊だけです。

山中にぽっかり空いた三斗小屋宿です。会津中街道の廻米輸送は短期で終わりましたが、この宿の繁栄は白湯山信仰の参道として使われたことです。

正面の山は三本槍岳から続く稜線の流石山(標高1812m)です。この稜線の右に標高1512mの会津に抜ける中街道の大峠があります。この三斗小屋宿の標高が1000mですから、標高差500mを登らないと峠は越えられません。

しかし戊辰戦争で新政府軍により三斗小屋宿全戸が消失したことから、山中の拠点を失った白湯山信仰は、急速に衰えて行きました。

ここ三斗小屋宿には34軒のの宿があり、旧幕府歩兵第1大と会津砲兵隊、回転隊、計1000人が白河攻撃のため待機していました。その後目標が太田原城攻略に変更され、板室に兵を進めました。一方新政府軍は忍藩、大垣藩を先鋒に薩摩、長州藩が2番隊と続き、板室で双方遭遇し戦闘が始まりました。新政府軍は板室の村の家々を焼き払い、攻防を続けましたが、旧幕会津連合軍は三斗小屋宿に撤退しました。

その後 旧幕会津連合軍は 兵力を増強し太田原城攻略を行い、落城寸前まで攻めましたが、目的を達して会津砲兵隊と幕府歩兵は大峠を越えて会津藩領の田島に撤退しました。その後三斗小屋宿には会津藩兵と幕府歩兵が少数布陣しましたが、新政府軍主力が白河城攻めを行っている際、三斗小屋宿に駐屯している会津・幕府藩兵を攻撃するため、黒羽藩と舘林藩に動員がかかり、舘林藩は板室から会津中街道を進軍し、近代装備を持つ黒羽藩は峰の茶屋経由と温泉神社・牛ヶ首経由で大砲を担ぎ上げ、稜線を下って三斗小屋宿を攻撃したのです。この戦闘で大砲を持つ黒羽藩兵によって新政府軍が勝利し、三斗小屋宿全てを焼き払いました。

白湯山大明神のお宝前の滝を目指す参道の(今はない)鳥居がありました。地元白湯山保存会のロータリークラブの人たちが建立したものです。

白湯山三山巡りは、詳しいコースは良く判りませんが、想像するにここ三斗小屋宿からお宝の滝の白湯山大明神を巡り初め、牛ヶ首から月山(茶臼岳)に登り、峰の茶屋に下り険しい毘沙門山(朝日岳)を往復して、現三斗小屋温泉経由で三斗小屋宿に戻る三山掛けを行ったと考えます。この三山掛けは上級修験者のコースだっと想います。なにせ車の無い時代板室温泉に来るまでも容易でなかったのです。そして終了後板室温泉で精進落としの楽しみもありました。

白湯山の山開きの日、この鳥居を越えて1000人もの白装束を纏った参拝者が、修験の先達たちが次々と発する法螺貝の音の元に、次々と山入りする光景はさぞかし壮観だったに違いありません。

那珂川の源流碑があります。那須野ヶ原は主に、この那珂川の水が潤すため、那須にとっては命の水になるのです。

那珂川というと常陸の大河という印象があります。河口は水戸郊外を流れ那珂湊で太平洋に注ぎます。那須の国衙碑の保存に熱心だったのも水戸光圀であり、光圀にとって古代那須郷は下野国でなく常陸のテリトリーという想いがあったのでしょうか。

那珂川源流の白湯橋を渡って三斗小屋温泉までは、熊の陰におびえて登る1時間半でした。標高差300mを七曲に登る登山道ですが、熊が食べた跡が残る根曲がり竹が生い茂ってた道でした。途中、辺り一面、初めて獣の強烈な臭いが漂ってきて、何度か森田さんに笛を吹いて貰いました。この道は三斗小屋温泉の歩荷ルートと想われますが、熊も多分小屋の人の匂いを知っていて、近寄らないのでしよう。私たちが嗅いだ強烈な獣の匂いは、多分熊が人間を警戒して発した匂いなのでしょう。

三斗小屋温泉には大黒屋旅館と煙草屋旅館があります。両者とも昔の三斗小屋宿の街道の旅館風ですが、旧三斗小屋宿と別な山小屋です。

戊辰戦争の時、新政府軍側についた黒羽藩は、三斗小屋宿に駐屯する会津藩兵を攻撃するため、2門の重い山砲を峰の茶屋まで担ぎあげて、参戦したそうです。

一部の記録では臼砲を担ぎ上げたとされていますが、20ドイム臼砲は射程が770mで700kgと重く輸送が移動が困難なため分解して輸送可能な仏式四斤山砲が馬によって担ぎ上げられたのだと想います。

ちなみに幕末軍事史研究会編の武具と防具幕末編によると四斤山砲は青銅製砲身で全備重量218kgで砲身100kg、放架、車輪と分解できました。砲弾は1kgです。

この四斤山砲の最大射程は2600mで、城壁の粉砕には非力でしたが、他は強力で特に歩兵に対して絶対な威力を持っていました。

ナポレオンは砲兵将校だったし、日露戦争の満州軍総司令官大山巌は戊辰戦争時薩摩藩の砲兵隊を率いて会津城攻略に戦果を挙げました。旧中山道の尾根道の旧道を歩いた時、細い尾根道や急な崖路を四斤山砲を曳いて行軍した大山弥助の薩摩砲兵隊を想い出しました。映画での南北戦争の北軍騎兵隊は砲1門を4頭の馬で曳いていましたが、山地の日本では分解して馬に括り付けて行軍したのでしょう。弾薬も補給が難しいので携行する量は半端でなかったはずです。

大砲は歩兵にとって一大脅威で三斗小屋宿の会津藩兵や幕府歩兵も、砲撃を受けて驚いたことでしょう。

会津藩も当初砲兵隊も大峠を越えて三斗小屋宿に駐屯していましたが、白河城が落城するや会津城を守るために引き揚げてしまいました。

画像は会津若松城の展示です。

8月1日

待望の三斗小屋宿跡や白湯山信仰の痕跡地を辿った満足感で、ペニーレーンの朝食は特においしく感じました。

本山さんの庭を訪れました。雑草除けの砂利に美しく覆われています。

21年10月7~10日、4日間那須行

この年3回目の那須です。長浜兄は川崎で鉄工所を経営しているため那須に来るのは金曜日の夜です。

今回は最初の2日間は、薔薇の購入と薔薇庭のDIYを行い、3日目は紅葉の姥ケ平への登山、4日目はご近所の訪問というスケジュールでした。

10月7,8日 パーゴラDIYと薔薇の購入

夏から秋にかけて森田さんのDIYはかなり進みました。ゲートは立ち上っていました。息子さんが山荘に来た時手伝って貰ったそうです。

ゲートの骨組みは出来ており天上の角の取りつけとサイドの艤装が残っています。これが終わると薔薇の植え込みです。

左右の柱の横に大型の植木コンテナで長尺のクエアイマーを植える予定です。

ガーデンセンターにサイドに植えるピエール・ドゥ・ロンサールの長尺の薔薇を購入しに出かけました。

10月9日、峰の茶屋、姥ヶ平、牛ヶ首、峰の茶屋

那須の紅葉の名所姥ヶ平に行ったことがなかったので、この秋企画しました。

避難小屋まで下って来ました。稜線を見上げると後続の登山者が1人下り始めています。とても静かです。

稜線まで距離がありそうですが、ここから30分もあれば稜線に着きます。北アルプスでこのような地形の場合、稜線まで2時間以上要するでしょう。

那須は縮尺を小さくした箱庭のような山塊です。森林限界が低いため、高尾山と比べると山姿は立派で山が大きく見えますが、実際の歩行距離は高尾山と同じで、北アルプスの5分の1程度で短く、軽いアルバイトで大きな満足が得られる特異な山塊が、人気の秘密と想います。

明治時代、鉢巻道辺りで硫黄を採掘していた時、峰の茶屋で精錬が行われていましたが、精錬に使う燃料の木はこの辺りで伐採し、牛で稜線まで運んでいたのでしょう。

那須の白湯山信仰が産まれた御宝前の湯や両部の滝は、この御沢の下にあるようです。この御沢は剣が峰を水源とし避難小屋の前を流れ、この下流から更に流れ白湯山修験の聖地、 御宝前の湯や両部の滝を流れ、三斗小屋宿南の湯川に注ぎます。この流れを眺めていると那須の神髄に触れるような気がします。

私は長い山経験の中でも紅葉には恵まれませんでした。北アルプスでの秋山山行はいつも紅葉が終わった落ち葉と新雪の時期でした。

姥が平はやはり努力して来た甲斐がありました。

牛ヶ首まで登って来ました。

白湯山信仰の御宝前の湯や両部の滝はこの斜面のずっと下に位置します。

白頭山信仰の創始者宗海は板室の案内人と共に、湯川から無間地獄の噴煙を目指し御沢を登ってきて、御宝前の湯と両部の滝を発見したのでしょう。

10月10日

この年は6,7,10月の3ヶ月で12日間那須にやってきました。

コロナ禍が始まったので旅行や北アルプスの山行は控えていましたが、9月に入るとコロナ過が収束の気配が出たため、この秋は9月末から10月の月初めにかけて、クラブの仲間たちと湯ノ丸山、四阿山の3日間山旅を行いました。

そして翌週は今回の那須の4日間の滞在した後、翌週13、14日家内と娘の3人で落ち鮎を食べに上田の簗に行き、鹿沢の休暇村に泊りました。この旅は行きは碓氷峠から軽井沢特有の霧に巻かれ、翌日は軽井沢手前の高速トンネル内の事故で通行止めになり大渋滞の一般道の走行となりかなり疲れました。そして疲れが取れた半月後、息子と落ちあって京都と琵琶湖周辺の旅に出かけましたが、初日の午後下賀茂神社に行った頃より身体が変で、翌日近江八幡では完全に体調に異変が生じました。翌朝宿をキャンセルして主治医にTELして予約を採り新幹線で帰宅しました。そしてその週の終わりに生まれて初めての入院となりリハビリを含めて約40日間の入院となりました。

更に年明け、再発し再度10日間の入院となりました。

この早春から再び山に登ろうと懸命にリハビリを行いました。

22年7月8~10日、3日間那須行

この山行はまともな山の復帰山行になりました。通院していたリハビリ病院のスタッフは皆私の復帰を喜んでくれました。

会津下郷、旧会津中街道大峠、流石山往復

早朝6時の会津下郷町道の駅から、大峠方面、流石山、大倉山に続く稜線を眺めます。堂々たる稜線で、あそこまで上がるのかと想うと気が引き締まってきます。

1昨年から那須の森田さんの山荘を拠点に那須山塊の登山路の大半を辿りましたが、最後に残ったルートがここ会津下郷から大峠を越える道でした。

ここから観音沼経由で林道大峠線を登ります。観音沼は紅葉の名所ですが、会津藩が会津中街道を開削した際、三斗小屋宿と共に、もう一つ街道沿いの宿とした野際新田跡があります。途中日暮滝展望所がありますが20年9月の台風時の被害のため、林道はここで閉鎖していましたが、昨年から少しずつ伸びていますが、以前の林道終点の駐車場までは行けません。

これから辿る会津中街道は、今は辿る人も少なく、廃道すれすれの登山道ですが、今から327年前の元禄8年(1695)に会津藩3代藩主松平正容によって、1683年の日光大地震によって五十里で水没した会津西街道の代わりに整備された歴史的遺産とも言える街道です。

会津藩は米を現金化するためと江戸屋敷での使用のため、会津から大阪と江戸に米を輸送しました。大阪には会津から阿賀野川舟運を使用して新潟に運び、新潟から北前船で日本海・瀬戸内経由で運びました。江戸には会津西街道を経由して下野氏家宿、阿久津河岸から鬼怒川舟運と一部陸送で境河岸へ、関宿から江戸川水運で日本橋まで輸送しました。

現在でもそうですが舟運と陸送では輸送量とコストが大幅に異なります。たとえば現在の内航海運では1000馬力の舟は1000トンの荷を運べますが、陸運では300~400馬力のトラックでも1回に11トンしか運べません。当時の利根川で使用していた大型の高瀬舟は1回で1000俵の米を運べましたが、米1俵60㌔の重さがあるため牛も馬も1頭につき2俵しか運べず、1000俵の米を運ぶためには馬や牛500頭が必要でした。

我が国が高度成長にかかる際いくつかの間違いを起こしました。その1つが国内物流でした。大型タンカーの1等航海士だった友人曰く、舟は1000馬力で1000トン輸送できる能力があるのに、政府は国内物流を道路を作って内航海運から陸運に切り替え、その政策途上で各地にあった商船高校がほとんど廃校になり船員養成システムが崩壊したのです。

現在再び物流に携わる人材の労働時間制限が定められ、トラックによる物流が逼迫し再び鉄道貨車輸送や内航海運が中目されていますが、国内物流を2者択一の選択でトラック輸送に切り替えたことが、国内物流逼迫の根本的な原因です。

物事を思考する際、我が国は古来八百万の神の国だったため、一神教の国々と違って極端な二者択一の思考は取らなかったしまた不得手でした。

政府は戦前満州を日本の生命線と勝手に断じて陸軍が大陸に進出し、日本国内の農地不足を理由に20数万の農民を満蒙開拓団として入植させましたが、満州が我が国にとって本当に生命線かどうか検証せず2者択一の観念論に走ったからだと想います。国外に農地を求めず、土壌研究と新種の研究、開拓地の造成など国家を総動員させて農業振興を図ったならば、余剰人員と食料問題は解決したかも知れません。陸軍は満州での働き手を根こそぎ動員しソ連の満洲侵攻の気配を感じると、開拓民を置き去りにして奥地から撤退し多くの悲劇が生まれたことは記憶に新しいことです。

満州進出の弊害を解決するために中国本土まで進出したことが、現在でも近隣諸国に遺恨を残し現在の外交政策の足かせになっています。大陸進出の二者択一の思考は欧米の二者択一の決断を招き外交交渉不能な状況に突入し350万人が亡くなる戦争の悲劇を呼びました。

列島改造は良しとしても、その方法論が二者択一の観念論で進んでしまい、なぜか農業振興から一挙に道路開発に走り、土木人口が農業人口を上回るようになりました。

現在でも2者択一の観念論を論じる織田信長のようなタイプの政治家が人気がありますが、多神教の我が国では二者卓一の観念論は、結果的になじめず失敗も多いことは歴史が証明しています。また民主主義も二者択一の観念論は解りやすく訴え方がストレートなため、ポピュリズムや専制主義に向かってしまいます。

余談が長くなりましたが本題に戻ります。

米1俵が1石とすると江戸屋敷で使用したり、現金化を図るためには5万石が必要としたら、25000頭の牛や馬によって会津から江戸に運ばなければなりません。おそらく領民や沿線の農民は取り入れ後の晩秋や、田植え前の春は、自前の牛を持参して輸送に参加したのでしょう。ヒマラヤのポーターと同じように貴重な現金収入になるため自炊で1家で合わせて参加したのでしょう。

この山中の街道を1000頭の牛が行列を作って歩んでいる光景を想像するだけで、その壮観さが目を見張ります。輸送には馬でなく牛かと言うと、馬は飼葉が必要ですが牛は道端の草で良く安上がりでした。

この時街道の宿場として会津側に野際新田、下野側に三斗小屋宿が作られました。翌元禄9年(1696)4月会津藩主松平正容、5月越後村松藩主が初めて参勤交代に使用しました。翌年の元禄10年6月には松平正容が2回目の参勤交代に、元禄11年に越後村松藩主も2回目の参勤交代に使用しました。

しかし元禄12年8月の台風により各地に被害が続出、元禄17年(1704)台風による被害のために脇街道に編入されてしまい会津西街道の整備進行に伴い、参勤交代と米の輸送路としての役目は終わりました。

大峠に着きました。日本ひろしと言えども、こんな山中に参勤交代の行列が通っていたなんて誰が信じるでしょう。

60年の登山経験がある私が、今まで山関係の書物ではこの事実を記した著作は無く、近年まで全く知りませんでした。一方会津藩関連の歴史を深く調べている人は、会津中街道も江戸への廻米輸送も、参勤交代の事実も知っていたと思いますが、会津藩史の1篇として好事家の間で認識されていただけなのでしょう。ですから歴史研究者にとって大峠は会津藩境にある峠の1つという認識であり、しかも車で行けないためわざわざ歴史的事実を深訪しようという気にはならない場所です。

一方登山者で歴史に興味を持たない人は、大峠は流石山や大倉、三倉山へのただの登山路の途中で、この峠を会津藩主が参勤交代で越えたことも関心がないために知る由もありません。たまたま私が登山と歴史という異質なクロスオーバーの趣味を持っているため、この大峠の風景を特別な感慨を持って眺めることができたのです。

古い峠を物語るお地蔵さんがあります。地蔵菩薩は仏教の教義と離れ、道祖神信仰と集合し、仏教寺院に行けない人のため。あるいは寺院が無い村の辻や道傍に設置され信仰を集めてきました。

お地蔵さんはあの世とこの世を、自由に行き来できる使者で、お地蔵さんにお参りすることで、あの世に居る身近な人に想いを伝える役目も果たしていました。山で見かけるお地蔵さんは、高い山だったらあの世に、より近いと想い設置されているのでしょうか。

上の画像は10数年前の3月に茶臼岳に登った時のものです。背後に横たわる白い山が流石山で右のくびれた鞍部が大峠です。

流石山から白い稜線が大倉山に続き、その奥に鹿島槍の形をした山が三倉山です。この当時、那須は茶臼と朝日岳しか登っていなかったため、周辺の山々の事は全く知りませんでした。

当時、勤務先にお父さんが山好きな福島出身の女子社員がいたので,お父さんに訊いてもらったら大倉山と三倉山とのことでした。そして登路は会津側だけにしかないと伺いました。大倉山と三倉山は那須の北に位置しますが、栃木の山でなく会津の山であることが分り、この時以来、私の心の記憶に焼き付けられた山になりました。

遠くに那須茶臼岳が望まれます。私の頭の上の煙は三斗小屋温泉の源泉の湯気です。

ピークには1パーティがすぐ来て、直ぐに下って行きました。入れ替わり大人数のパーティが登って来て、昼食となりました。伺うと仙台から来た方たちです。改めて大峠や流石山は関東の山でなく東北の山だと実感しました。

会津中街道を俯瞰します。

この山深い街道と言えない山道を参勤交代の行列が越えたこと、米の輸送のために何百頭の牛が列を作って山道を辿って行ったこと、この景色を眺めながらそんなことを想像していると、我が国の人々は愚直と思えるほど努力家で勤勉家なのだなとつくずく想います。

藩主が一人楽をしているわけでなく、将軍だけが富を独り占めしているわけでなく、藩士も足軽も輸送に参加する農民たちも、そして遠く村落を離れて山中宿を営む三斗小屋宿の人々も、みなできる限りのことを勤勉に一生懸命やって来たのだなと感じます。

何もかも経済効率が優先する現代、しかも国全体が経済効率を最優先にして活動してきた30年、結果的には経済成長は世界レベルから大きく下回り、勤労世代の賃金が1銭も上がらず購買力が無くなって国内消費は大きく低迷したままです。一方安い人件費を求めて生産拠点を海外に移した結果、国内産業は空洞化され、今では円安も重なり人件費や物価も先進国標準に比べると安価な国になり、かっては我が国が行ったように外資が買いに入る時代になりました。

私の40代の記憶では円が1ドル85円の時代があり、当時アメリカに行った時、日本と比べて10ドル以下の商品はとんでもなく安かつたけれど、100ドル以上の商品は品質に裏付けられたブランドをしっかりと維持しイノベーションを模索していたことを想い出します。現在のように外国人が日本の不動産を買いあさるようでは、勤勉を基本にした成熟国の安定した未来はありません。

この山中に蟻のごとく列を作って江戸を目指していた時代と同じ時期、一早く近代に突入した西欧も絶対王政の下、国民を狩り出し諸国間の戦争に明け暮れていたし、それ以外の世界のほとんどの国々は、法は民衆のためでなく権力者のために存在した専制統治の古代国家のままで、人々は鞭と刑罰によって労働を強いられていました。

こんな山中、藩自ら道を切り開き、藩主自ら参勤交代の街道として使い、これらは想像ですが、賃金のためもありますが、村民が一家そろって牛を引き連れて自炊で廻米輸送に参加する、かって地球上にそんな国があっただろうかそんな気がします。

江戸時代の村は、7人の侍で描かれたように古来、惣村制で村三役を中心に一種の自治組織でした。藩や天領の幕府は何か事を起こす際は、この自治組織を利用しました。おそらく村長の声掛けで村民は参加したのでしょうが、藩によって異なりますが、無料奉仕では無かった筈です。藩が商人から借り入れが多い理由は、華美なことに使用したのでなく、実際は治水や新田やこのような藩の公共とも言える事業に莫大な費用がかかったのでしょう。

山中の会津中街道を俯瞰して想ったことは、なぜこんな不効率なことを行ったのかと、全く反対に、藩主、藩士、農民たち日本人はどうしてこんなに愚直で勤勉だったのかという想いでした。多分彼らもこんなことをしなくてもと想っていたに違いありません。しかし他に選択肢がないなら、効率が悪くても何もしないよりやった方が、少しでも前に進むことを皆同じ気持ちで知っていたと想います。その底に、力を合わせ、コツコツやれば必ず少しずつ進むという勤勉の思想があったように感じます。

現在ではだれも苦労したくないから勤勉の思想は流行りません。今世界中でトランプの関税革命によって揺れ動いています。20世紀、英国に代わって世界の資本主義をリードしてきたアメリカが金融資本主義の元、国内工業を軽視し輸入に走り産業の極度の空洞化が行われた結果、国防だけを考えても存立基盤が揺らぎ、再び強固な産業及び農業資本主義国家に回帰しようとする政策です。将来関税政策は検討されると想いますが多分トランプが変わっても、米国をしっかりと足が付いた産業資本主義国家に再生する歩みは止めないと想います。

我が国も戦後世界第2の経済大国になったのも、那須山中の山道を何百頭もの牛を連ねて廻米輸送を行ったような勤勉さが基本になっており、江戸のべらぼうからではありません。

米国の精神の原点となっている西部劇の世界では、牧場主の元、10数人のカーボーイたちが、西部の牧場から中部の消費地まで3000kmの距離を1000頭の牛を引き連れて移動していました。カーボーイたちの食事は毎日ポークビーンズとたまのホウレンソウの缶詰だけで、商品の肉牛には決して手を付けさせませんでした。これも米国流の勤勉の世界です。

今回の登山は、私にとって山に復帰できた記念すべき山行でした。この朝のペニーレーンのコンソメスープは特に美味しく感じました。

森田さんはローズアベニューの入り口に新たにアーチを建てました。

回廊と菜園の境には森田さんオリジナルのフェンスが建てられました。

薔薇園の背景となるシティ・オブ・ヨークも段々伸びてきました。

アベニューのサイドの菜園の入り口にはアーチが建てられました。

本山さんの庭です。

Mさんの庭です。

23年10月14~16日3日間安達太良山

10月15日、東北の名山、紅葉の真っ盛りの安達太良山に登ってきました。

安達太良山の紅葉は、私が生涯出会った紅葉の中でも五指に入るともいえるほど見事なものでした。

この日、列をつくって登っていた2000~3000人もの登山者たちも、また等しく、この素晴らしい贈り物を堪能し、安達太良山全山喜びに満ち満ちた空間をつくっていました。私の長い間の登山経験でも、全山喜びに包まれていると感じた例はなく、私にとっては稀有な経験でした。

狭いピークで10人もいられません。記念撮影して直ぐ下山します。

長い梯子がかけられました。

風が当たらないところを探し昼飯とします。2人はコンロ持参のため熱いスープとコーヒーが呑めるのです。

峰の辻のコルからくろがね小屋のある谷に下ります。

これが温泉で名高いくろがね小屋です。二本松市の市営小屋です。越冬するのでフアンが多く人気です小屋の前の石垣には大勢の登山者たちが休んでいます。女性にとって出発してからここしかトイレはないのです。

まだ夕方まで時間があるので、これから以前よく行った白河農協に寄って果物や野菜などのお土産を仕入れてこようと想います。

長浜兄は運転が得意なため助かります。

近年、私の山のブログでは、やたらと回想記事が多くなっています。山の画像を見ながらブログを作成していると、ああこんなこともあった、あんなこともあったと、過去の同じ山での思い出が蘇ってくるのです。多分私の心の中には、ブログで書いている山は、その山の最後の紀行になることが解っているからだと想います。

登山の対象としてあまり魅力的でなかった安達太良山も、登山を重ねたり歴史文献で接したりすると、また別な魅力や感慨が湧いてきます。

律令の遠い昔、安達ケ原に設けられた郡家に隣接した律令軍団安積団の駐屯地に勤務する兵士は、何も遮るもののない安達ケ原の原野から、故郷の家族を想いながら、朝な夕なに安達太良山を眺めていたのかも知れません。また阿武隈川の河岸の安達太良山から流れる水を引いたささやかな水田では、毎朝農夫たちが安達太良山に向かって手を合わせていたのでしょう。

戊辰戦争の時代に下がり、美しい二本松城のニの丸や三の丸で二本松藩の藩士たちは新政府軍の戦いに備え、日夜訓練の合間にふと安達太良山を眺め、決戦での死の覚悟を新たにしたのかもしれません。そんな時の安達太良山は、何時も変わらぬ悠久の姿を見せて、気持ちに応えていたような気がするのです。

若い頃と違って、私は山に登るということは、単なる健康登山やスポーツ登山の範疇を越えた行為と考えています。そのような意味での安達太良山は決して軽い山ではありませんでした。

恒例のペニーレーンの朝飯です。

ローズアベニューの形が出来てきました。

フェンスが林立して空間演出の兆しが出てきました。

新たに通りに隣接するように大型のパーゴラが建てられました。このパーゴラは一と言い形と言い森田さんのヒットです。

那須に来るたびごとにヒロガーデンセンターに行きます。

Mさんの庭です。コキアが美しいです。

この時の本山さんの庭です。

23年8月18,19、20日

森田さんの山荘に行く途中長浜兄と、思い立って以前から気になっていた大田原城祉を訪れました。大田原市も大田原城址も偶然では決して訪れる地ではないため、思い切って行かないと訪れる機会は永遠にないはずです。大田原城は龍城と呼ばれ、城址には大田原龍城公園の碑が建っていますが、桜の季節以外訪れる人も少ない城址です。

下野国の最北端の大田原城は、奥州白河を経由して陸奥に至る大動脈の奥州街道(旧陸羽街道)に面した交通の要衝に位置します。大和朝廷の陸奥の拠点多賀城が設置されるまで、陸奥の南端白河口に対峙する地域として那須国造が置かれた重要地域でした。那珂川の畔の大田原市湯津上笠石に残る我が国三古碑の一つ国宝、那須国造の碑が、古来からのこの地域の重要性を物語っています。

私たちは源平合戦で活躍した弓の名手那須の与一の名は知っていますが、では那須の与一はどこに住んでいたのか、那須町なのか那須塩原なのか、知りません。私も那須岳に登り始めてから気になって調べてみたことから、那須野の歴史が少しずつ分かるようになりました。もちろん那須の与一は那須高原の別荘地に暮らしていたわけでなく、麓の大田原市が拠点でした。

しかし、かっての那須野が原の中心地である大田原は、東北本線の鉄道路線から外れてしまったため、栃木県以外の人々にその名を知られることはなく、まして大田原城にはわざわざ訪れる人は皆無な城址で、歴史上ひっそりと登場しひっそりと消えてしまい、今かろうじて城址の痕跡を留めている古城祉です。。

現在の那須は、那須町、那須塩原町が中心ですが、那須山麓は伏流水で地表に川が流れていないため、明治以前の那須高原一帯は未開の原野で、人が住んでいませんでした。

ですから那須与一が活躍した那須の地は、現在の那須高原とは全く異なる場所にあり、それは現在の大田原市の東の外れ那珂川沿いの地域でした。

下野国(現在の栃木県)と常陸国(現在の茨城県)の境付近には那珂川が流れ、この流域がいわゆる古代の那須郡で、ここに大規模な水田がつくられ郡庁が置かれました。やがて律令制度が揺らいでくると、豪族によってによって荘園が開かれ都の貴族に寄進して管理する者の中から有力武将の那須氏が台頭し、源平の戦に参加した那須与一に代表される武士団の地として、中央にも名が拡がるようになったのです。

また那須は、都から信濃国、上野国、下野国を経由して陸奥多賀城に至る古代幹線道の東山道が通る地でもありました。この旧東山道、いわゆる奥州街道の那須野の通過ルートは、時代を経るに従って西に移動しています。

たとえば下野国府の栃木市、宇都宮、氏家までは古代も今も変わりないルートですが、古代東山道は白河を通らずその東を進みます。下野国と陸奥国の境には有名な白河関があり、ここを過ぎると古代幹線東海道の延長である常陸から棚倉を経た街道と合流します。頼朝は奥州藤原征伐時に白河関を越えましたが、秀吉の奥州仕置には奥州街道が西に移動したため白河関でなく境の明神を越えました。

大田原城の前にある奥州街道(旧陸羽街道)は何時頃からここを通るようになったか知りません。多分奥州街道は中世に那珂川沿いの旧那須国衙跡を通るルートから大田原城址を通るルートに変更されたのでしょう。更に現在のいわゆる奥州への主要幹線の国道4号線は大田原市内を走らず、ずっと西よりの東北本線と平行して走っていますが、東北道になると東北本線や東北新幹線より更に西の那須岳山麓を走っています。

このように古代から、那須山塊と那須高原は水もなく人も住めない原野で、陸奥(みちのく)への街道は、那須高原を避けて切り開かれて来ました。現在では那須といえば

那須高原のことであり、那珂川が流れる旧那須の地は鉄道も無く他県人には知られない地になりました。その代表が大田原市であり大田原城でした。

那須高原が伏流水で人も住むことができず、水田も作ることのできない原野だったため、那須山塊は那珂川の水田地帯から遠く、他の名山のように、麓から水の神の山として崇められてこなかったため、信仰登山も発達せず修験の山としての存在も薄かったと想われます。

戊辰戦争では会津藩と幕府軍は新政府軍の会津攻めに対して奥州街道の白河城の白河口に1、500人、会津西街道の日光口に2、100人、中街道の三斗小屋口1,000人の3カ所に出撃して防備を固めました。これに対して新政府軍は主力を白河口、準主力を日光口と定めそれぞれ攻略にかかりました。

期先を制したのは会津、幕府軍で、慶応4年5月1日に会津中街道の那須旧三斗小屋に進出した会津、幕府軍連合軍1,000人が、那須山中を南下し板室から平野に出て翌5月2日大田原城を襲撃しました。

幕軍、会津藩兵はミニエー銃を装備していましたが、太田原藩兵は旧式の火縄銃と家康から貰ったとされる大筒で応戦しましたが、戦いに敗れ城を明け渡してしまいました。本丸に侵入した幕軍、会津藩兵は本丸の火薬庫が大爆発し本丸屋敷も炎上し、敵陣の中で城を維持することは得策では無いと判断し、城を占領せず板室から旧三斗小屋に引き揚げました。これが大田原城の戦いです。大田原藩にとって不運だったのは、ちょうどこの辺りの日が、白河城攻略の前進基地であった大田原城に新政府軍が誰もいなかった事でした。

白河城址

幕軍、会津藩兵によって大田原城が襲撃したことが分かると、薩長の新政府軍は大垣、忍藩兵に命じて板室に駐屯している幕軍、会津藩兵を攻め、板室の集落400戸を焼き払いました。そして本格的な白河城の攻略に着手したのです。白河城には仙台藩を始め会津藩、二本松藩など奥羽列藩同盟軍が防備を固めていましたが、薩摩、長州、大垣、忍藩兵は薩軍の名将伊地知正治の四季の下、3分の1の兵力で白河城を攻略してしまいました。会津戦争は白河城の攻防戦が転機でした。以後会津藩は防勢に入りました。

白河城が落城し新政府軍主力は会津盆地に侵入しましたが、残る日光口と旧三斗小屋口から会津攻略のため新政府軍は、既に黒羽藩は白河口に動員されていましたが、新たにこの辺りの地理に詳しい大田原藩と黒羽藩に動員を命じました。

その結果8月後半に大田原藩兵は塩原経由で薩摩、佐賀、宇都宮、今治、人吉藩兵と共に会津西街道に進軍しました。更に黒羽藩兵と舘林藩兵は旧三斗小屋に進軍しました。黒羽藩兵は舘林藩兵は2手に分かれ、那須岳中枢から旧三斗小屋攻撃のため、現在の那須登山道の峰の茶屋まで大砲を担ぎ上げて旧三斗小屋に達しもう1隊は中街道を旧三斗小屋に進撃、その結果旧三斗小屋の会津、幕府連合軍は大峠を越えて会津西街道の下郷に退却しました。

日光口の新政府軍と旧三斗小屋の黒羽、舘林両軍は会津田島で合流し、但馬付近、大内宿付近での戦闘の上、幕軍、会津藩兵は会津若松城に撤退しました。

大田原城は那須7騎と言われた大田原氏(大俵氏)たち那須氏の重臣たちが、主君那須宗家が秀吉の小田原攻めに参集しなかったため、家を守るためにそれぞれ小田原に参集し、その結果太田原氏は7000石で本領安堵され、黒羽の大関氏も同じく安堵されました。関ヶ原の戦い寸前には大田原氏や大関氏は一早く家康側に立ち、上杉の背後を守りました。その結果家康から篤く用いられそれぞれ5千石が加増され幕末まで移封なしに続きました。

戊辰戦争ではいち早く新政府軍につき、奥州戦争の白河口攻略の拠点となったのです。

明治新政府の那須原野の大開拓により、原野に用水が張り巡らされ東北本線も那須野側を通ると、奥州街道の宿場であった大田原も交通の要衝から外れていき、那須塩原市、那須町の那須高原の都市が脚光を浴び、更に追い打ちをかけるように東北道、東北新幹線など全て那須高原を通る様になり、律令制度以来の要衝で耕作地の中心だった大田原は、地元ではわかりませんが、首都圏から見ると次第に忘れ去られた都市になって行ったように想えます。

19日、峰の茶屋から茶臼岳往復

この夏久しぶりに2回の奥高尾のトレーニングを経て北アルプスの鏡平から双六山行を行いました。

茶臼登山は長浜兄は腰の手術後の復帰参考でした。

久しぶりの峰の茶屋です。

真夏の那須は暑いです。

駐車場にある茶店でかき氷を早く食べようとそればかり考えていた茶臼岳でした。

翌朝のペニーレーンです。少し値上がりしました。

森田さんは新たにアーチを建てました。

ローズアベニューの薔薇が茂ってきました。

ここが森田さんの薔薇庭のフォーカルポイントになりそうです。

本山さんの庭はリニューアルを行いました。

大型デッキを設置しバーベキューを楽しむ庭に変貌しました。

この時期Mさんの庭は緑の館です。

帰りに朝霞の自衛隊まつりによりました。8輪装甲車の雄姿です。鉄工所を経営している彼とは無縁の世界ではありません。

75式自走榴弾砲です。155mm砲というのは、帝国海軍の軽巡洋艦の主砲であり大和の副砲でした。200mm以上は重巡洋艦になります。

ウクライナ戦争をみても平原が主の大陸諸国は大砲が好きで、機動戦より砲戦が好きみたいです。ソ連軍の縦深横陣地など自走砲抜きでは語れません。

対空戦車です。ウクライナ戦争でドイツが旧式となったゲバルト対空戦車を供与したら、それが使い勝手がよく大人気だったそうです。

実戦は予想外の事も生じます。ところでウクライナ戦争で陸戦の主力兵器となって活躍しているドローンが、開戦前まで陸上自衛隊の正式兵器でなかったようです。戦前の陸軍のように陸上自衛隊の硬直化が気になります。陸は海と空と異なって仮想敵国の兵器と遭遇しないからでしょうか。