山と自然のエッセイ、久々の東北の山・栗駒山

久々に東北の山を登りました。

今まで東北の山は、岩木山、八甲田山、秋田駒ケ岳、八幡平、早池峰山、鳥海山、羽黒山、蔵王、西吾妻、安達太良山、会津駒ケ岳、霊山など登りましたが、東北の主要な山としては盛岡の岩手山と岩手南部の栗駒山を登り残していました。

今回の山行きは2月のOB会の新年会の帰途寄り道して、夏にどこか行こうかと話し合い、きつく無く、皆登っていない栗駒山に決まりました。栗駒山は花の名所です。

栗駒山は登山の対象として考えると大した山ではありませんが、この地域の歴史の対象と考えると偉大な山岳です。栗駒山の水は山麓の多くの人々を育み様々な歴史を生んで来ました。

同行者は私と5代下の島田兄、6代下の豊田兄と奥さんで、私と島田兄は現地の登山基地の須川温泉には交通機関で行き、豊田夫妻は三春温泉から車で須川温泉で合流する予定でした。

8月4日、大宮駅

一関から須川温泉へのバスは朝9:00発と、午後遅い発の2本しかありません。一関から須川温泉までの所要時間は1時間半と長いのです。

従って朝9:00発のバスに乗るためには、東京6:04発、大宮6:29発の新幹線に乗らないといけません。島田兄が1週間前新幹線のキップを購入したら、既に指定券は満席でグリーン車を購入しました。それを聞いて私も仕方なく直ぐにグリーン車指定券を購入しました。

函館や青森行きのはやぶさだったらともかく、どうして盛岡行きのやまびこの早朝便の指定席が満席なのか不思議に想いました。

大宮から乗るとグリーン車はガラガラで、どうして指定席が満席か不思議に想いましたが、郡山に着いてその理由が分かりました。郡山のホームには自由席に乗る人たちが大勢列を作っており、福島でもそうでした。

宇都宮、郡山、福島、仙台に停車する新幹線は今や旅でなく移動の脚代わりに使われていることが分かりました。久しぶりに東北新幹線に乗り東北新幹線のニーズが大きく変わっていることに気が付きました。

新幹線の車窓からの風景は以前とすっかり変わりました。数年前行った寂しい福島に比べると、郡山が一層大都市になり福島県の商業の代表都市になった印象があり、先ほどの新幹線に乗ろうとする乗客の数が半端ではありません。この人たちが福島で降りたのか、仙台で降りたのか分かりませんが。

東北新幹線の仙台駅に近づくと、車窓から毎度息子の東北大時代の片平キャンバスに接した小さなマンションを探すのですが、長町辺りから昔と比較にならないほど新しいビル群が乱立しすっかり行方が分かりません。

多分取り壊されて新しいビルに生まれ変わってしまったのでしょう。息子の下宿はキャンバス内のオーケストラの練習場近くあるため、1Kの狭い部屋に関わらず、仲間たちが合鍵を30個近くそれぞれ持っていたようです。

一関駅前

一関駅前です。一関に下車するのは3度目ですが、とても殺風景で寂しい駅で、郡山、仙台とは大違いです。

一関駅

世界遺産平泉があるのにどうしてこんなに閑散としているのでしょうか。でも私はこのひんやりとした閑散とした東北の風景が好きです。

でもさすが東北に来ても、今の季節蒸し暑さは同じです。温暖化はどうしようもないです。

栗駒山周辺概念図

栗駒山は東北の背稜山脈を構成する巨大な山塊で、ピークは岩手県、秋田県、宮城県と3分します。

東北の背稜山脈は、蔵王、栗駒山、焼石山塊、和賀山塊、秋田駒ケ岳、八幡平、岩手山、八甲田山と続き、その間の隙間に陸羽西線、北上線、角館線など鉄道が走って陸奥と出羽を結んでいます。

上の地図で見る様に、栗駒山は仙台平野から盛岡と秋田へ道を二股と分ける位置にあり、盛岡へは青森まで国道4号線が走り、秋田へは左のR398と更に西の鳴子温泉から北上するR108が走り、両道とも秋田県湯沢市から横手経由で秋田市に達します。

古代東北は聖武天皇の時代、西暦724年大野東人によって陸奥統治の拠点多賀城が仙台平野に設置され、西暦760年には出羽の柵を前進させ秋田城を設置、国府を設けました。

多賀城は東山道の終点で、そこから奥へは奥大道を設け、上の図の右下の栗原に出先機関として伊治城を設けました。一方秋田城へは北陸道で日本海側を経由して連絡しましたが、蝦夷対策のため陸奥最前線への秋田城へは、多賀城から仙台平野を北上し色麻から新たに発見された鳴子温泉から雄勝柵を経由して真っすぐ北上する軍道を新たに設置しました。

古代東北の歴史は蝦夷対の朝廷の戦いの歴史です。大和朝廷は律令制度による税と人の徴収が統治の基本でした。

基本的には稲田を耕作させ米を税として徴収し、人を政府施設など各種普請に動員しました。桓武天皇の時代税収増を図るために、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じ平泉北を本拠にした蝦夷の棟梁のアテルイを服属させました。

やがて平安中期、蝦夷の安部氏がこの栗駒山麓の本拠衣川を拠点にして勢力を広げましたが、合法的に朝廷に税は払っていました。鎌倉に本拠を置く源頼義が多賀城の鎮守府長官になると私服を増やすために安部氏に難癖をつけ勢力を削ごうとしました。

名高い前9年の役は栗駒山周辺を戦場として始まりました。陸奥説話では安部貞任の軍勢は真冬に須川温泉を拠点として、栗駒山のカルデラを横断しR398から荒雄岳を経由して鬼首に冬営していた秋田城介平重成の軍勢に襲い掛かり、平重成を捕虜にしてしまいました。これが世にいう鬼切部の戦いですが真偽は不明です。

昔盛岡出身の会社の仲間が盛岡市には前9年という地名があると言っていました。また秋田県の横手市には後3年という地名があります。前9年後3年の役は私にとって東北の歴史に興味を抱いたきっかけでした。

今回黒駒山に来て、真冬に馬を連れた安部貞任の軍勢が須川温泉から栗駒山の西を鳴子まで行くのは不可能なことを実感しました。

律令の復元された秋田城址

陸奥が奥羽と呼ばれるようになったのは、日本海側に出羽国が誕生したため、陸奥国と出羽国が合わさって奥羽と呼ばれるようになりました。従って東北を語る際には出羽国にも触れる必要があり、当時は栗駒山によって道は2股に分かれました。

律令時代の秋田城址は日本海海岸傍にあり、秋田市にある佐竹氏の城は秋田城とは言わず久保田城と言います。

征夷大将軍の肩書とは次元が異なりますが、秋田城介の肩書は陸奥鎮守府長官の肩書と共に部門の最高の栄誉でした。

庄内から出羽国の国府を北上させ、陸奥の多賀城と共に新たに律令の出羽の拠点秋田城を設けました。秋田城は当時大陸に旧高麗国遺臣が建国した渤海国から使者が着くこともありその応接の場も必要でした。奈良時代には渤海国の使者は30数回訪れ秋田城や能登半島に来航しました。

多賀城の陸奥鎮守府長官の肩書とNO2の秋田城介の肩書は、中世武門に身を置く武士には最高の称号でした。

下野の藤原秀郷は平将門の乱を平定し陸奥鎮守府長官になり、その系統は末代まで秀郷流藤原氏を名乗り、北関東の武将の小山、結城、藤姓足利、佐野氏はみな秀郷流を名乗りました。平泉の藤原氏も秀郷流で、晩年藤原氏に東大寺の寄進を頼みに行った歌人西行も秀郷流でした。

秋田城介の肩書も幕末まで続きました。まず安部貞任の捕虜になった初代秋田城介平重成の子孫はその後越後に土着し城氏と名を改め、木曽義仲との戦いに臨みました。

安部貞任の末裔と言われる津軽十三湖を拠点とし日本海交易で名をはした安東氏はその後秋田氏と名乗りました。関ヶ原合戦後家康ににらまれた常陸佐竹氏が秋田に転封になり、秋田氏が代わりに常陸に移封され、江戸時代を通じて存続し、幕末は奥州三春藩5万石で存続しました。

その後の東北の歴史は頼朝の東北仕置き、秀吉の奥州仕置き、そして戊辰戦争が続き自ら決することなく、いつもその時の権力の手にゆだねられました。

栗駒山山麓

バスの乗客の大半は、厳美渓で降りてしまいました。

一関には厳美渓と猊鼻渓があります。厳美渓は渓谷を眺めるだけですが、忘れられないのは猊鼻渓です。

巨岩が林立する渓谷を舟で楽しむのですが、林立する巨岩の見事さと川面の美しさ、そして船頭の江差追分の流れをくむ猊鼻音頭の美声は旅情をが掻き立てられます。最上川での女船頭さんの最上川舟歌も忘れられない思い出です。

栗駒山の積雪期の風の凄まじさは普通では無いのでしょう。途切れなく防雪板が設置されていました。下北半島もそうでした。

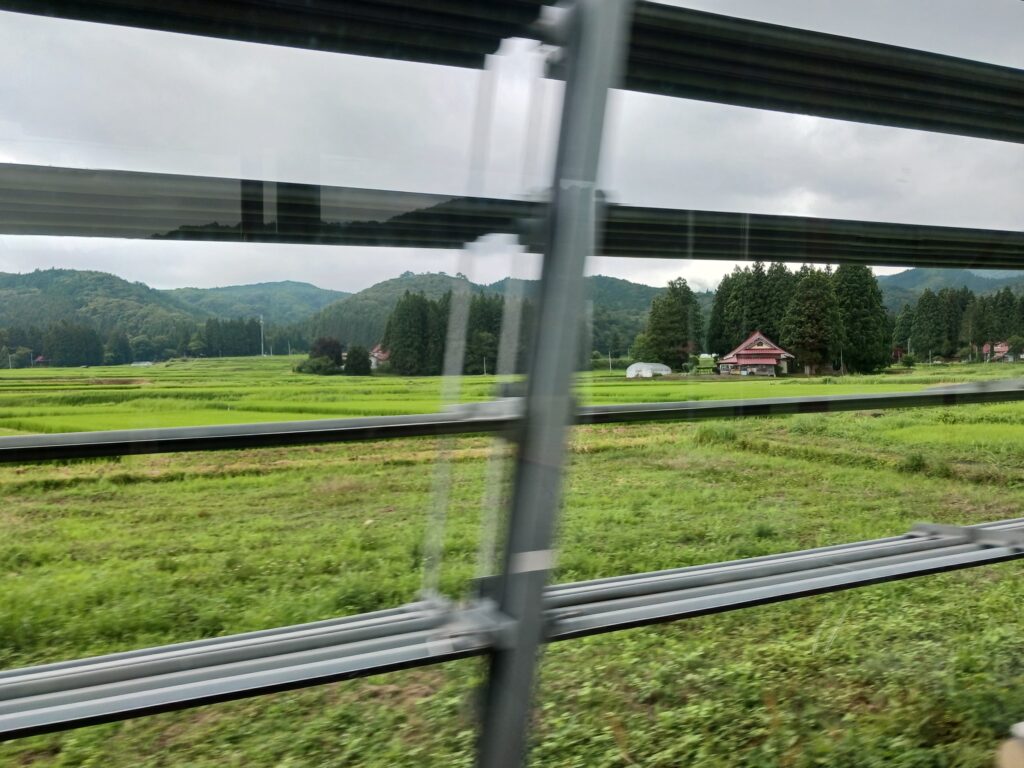

栗駒山の青田

この山行きまでTVニュースは水不足で稲が不作の報道ばかりでした。道々美しい青田をみるとその心配はなさそうでした。

須川高原温泉

一関から栗駒山の裾野を眺めながら来ました。ブナ林の美しさは格別です。

ようやく終点の須川温泉に着きました。雪が深いため営業は5月1日から10月までだそうです。冬季は温泉は封鎖してしまいます。

須川温泉はゆったりとして広く、また温泉もたくさんありそうなので寛げそうです。須川温泉の奥に登山のロッジ栗駒山荘があります。栗駒山の地震の際は全館埋まってしまった記憶があります。

栗駒山登山口

天気が良いため、足慣らしで数時間散策に出かけます。須川温泉横に温泉神社があります。湯量は豊富で源泉から惜しげもなく湯が流れ出ています。

登り始めに鳥居があります。うしろの岩は大日岩と云って、下の野天風呂の正面に立っており、夜はライトアップするため野天風呂から幻想的な光景が楽しめます。

須川温泉全貌

須川温泉は結構広く、昔の湯治場の名残か自炊棟もあります。登山者は隣の栗駒山荘に、須川温泉は温泉目当ての客が主体です。

名残が原を目指す

今日の予定は名残が原から途中昼食を採って、昭和湖までのコースを企画しました。ここまで来ると下界の蒸し暑さが噓のように感じます。

あまり傾斜の無いなだらかなプロムナードコースを辿ります。晴で夏の太陽が降り注ぎますが、空気が乾燥しているためとても気持ちが良いです。地図を見ると前方の険しい岩峰は剣岳とあります。

賽の河原

この白い砂礫の賽の河原の木道で、のんびりと昼食を採ります。何パーティかの登山者が下山してきます。

ピークからここまで要した時間を聞くと2時間ぐらいとの事でした。なだらかな山なのに意外に時間がかかるなと想いました。その翌日、この賽の河原の上の登山道は、思ったより時間がかかることを知りました。

道を間違えてこの名残が原に直接行く道でなく賽の河原の外周部を辿りました。時間があるので丁度良かったです。

名残が原の分岐にやってきました。この名残が原の湿原の花はほとんど咲き終わっていました。標高が低くても緯度の高い栗駒山の高山植物の開花時期は6~7月に集中しているようです。

名残が原

名残が原には登山道を表示した新しい立派な看板があります。栗駒山登山は南側のいわかがみ平から登るコースが一番短時間で登れますが、シーズン中は交通規制が行われ登山口まではシャトルバスが運用されています。

須川温泉からは名残が原を1周せず、直接この看板に至る道が近いです。本来はここから直進し昭和湖経由でピークに向かうのが一番短時間で登頂できますが、火山性ガスが多く発生しているので昭和湖を通る中央コースは閉鎖されています。

本日はここから昭和湖まで往復します。看板の上に栗駒山のピークが頭を覗かせています。

この分岐は実に気持ちの良い所でベンチもあります。

苔花台

苔花台に着きました。昭和湖経由の中央コースが登山禁止のため、ここから下って沢を渡り対岸の尾根を辿る産沼コースが明日の登頂コースとなります。

中央コース通行止め

昭和湖まで行けると想ったらここ苔花台で昭和湖方面の登山道は閉鎖されていました。仕方ないのでここでHき返します。

苔花台からの産沼コース入口

明日再びここまで来てから下の道を下り沢を渡ります。そこから対岸の斜面を登り、また尾根を越してから沢を渡り、そこから産沼めがけて尾根を登ります。

栗駒山山頂

名残が原を横切って下山します。振り返ると栗駒山のピークが望まれます。先ほど登山者からあのピークからここまで2時間を要すしたと聞きましたが、そんなにかかるのかなと思います。

高山植物の撮影に余念が無い島田兄

草原はすっかり花が終わっています。ここから掲載する亜高山植物は島田兄の執念そのものの画像です。私は先頭を歩いていますが、私が見落とした植物をことごとく記録しています。

20年年前、明治の登山家木暮理太郎の「山の想い出」の中で、植物学者武田久吉から尾瀬で採集を頼まれた高山植物の名が列挙してありました。

それらの高山植物の全てに和名が付けられているのを見て驚きました。私はその時まで高山に生息する高山植物は、我が国ではそれらは知られておらず西欧の植物図鑑から名を特定したものだと想っていました。

しかしそれら高山植物の漢字の和名見た時、既に江戸時代で発見されて名づけられていることを知りました。

江戸時代中国の薬草の本草学が導入され、我が国でも本草学研究が盛んになり、全国の村医者たちが村民と共に深山に分け入って薬草を探しながら標本を集め絵を描き図鑑にしていたことを知りました。

ですから今私たちが知る高山植物や山野草のほとんどが江戸時代に本草学の一環として採集され図鑑にしていました。

牧野富太郎はその本草学の図鑑を西洋の植物分類学で分類しましたが、アカデミアとしての植物学者としては評価されませんでした。

18世紀西欧は博物学の世紀でした。

我が国でも同時期学芸大名などにより植物図譜、鳥類図譜、魚類図譜が作成され交流が無いのに西欧と同時期博物学の世紀に入ったのです。

高山植物や山野草の和名は基本は漢方薬の名が付けられていますが、いつも触れるように四葉塩竈や白山風炉など発想豊かな和名が多いです。ですから高山植物や山野草には必ず和名を表記することにしています。

まだ8月になったばかりなのにナナカマドが色付き始めた。さすが東北の山。

ナナカマド(七竃)の葉が赤く色好き始めています。穂高涸沢でも9月にならないと紅葉しません。

栗駒山は緯度が高いため亜高山植物の植生が北アルプスと異なります。北アルプスの標高2500m以上の高山植物は品種が少なく群生しているため、大半が知っていますが、島田兄が撮影した亜高山植物たちは、ほとんどが私のデータブックに無く、今回初めて栗駒山で出会った植物で品種の特定には苦労しました。

この日観た高山植物、全て島田兄が撮影。

1)左 ムシカリ(虫狩) スイカズラ科ムシカリ属 落葉小高木

葉の形が亀に似ていることで別名オオカメノキと言います。

昨年6月初旬、穂高に行った際、涸沢への路すがら山アジサイみたいな白い花を咲かせている木の群生を見ました。後で調べたらムシカリと言い、虫が好んで葉を食べることからこの名が付いたそうです。映画「剱岳点の記」で初めて剱岳の登路の偵察の帰途、浅野忠信が奥さん役の宮崎あおいにこの枝をみやげに持ち帰ったシーンがありました。

2)右 オタカラコウ(雄宝香)キク科 多年草

亜高山で良く出会う穂状に咲く花ですが、オタカラコウとやや小ぶりのメタカラコウがあります。

栂池自然園にはオタカラコウの大群落があり印象深い記憶があります。

根茎の香りが漢方の龍脳香(宝香)に似ていることから名づけられました。

1)左 キンコウカ(金黄花)キンコウカ科 ユリ科から派生した多年草

奥羽山脈の山地や亜高山帯の湿地に自生し、雪田が溶けると顔を覗かせます。北アルプスなどで見かけた事が無く私の高山植物のデータブックにもありませんでした。

今回栗駒山で初めて見た亜高山植物です。山野草として希少なので盗掘されるようです。

2)右 イワイチョウ(岩銀杏)ミツガシワ科 多年草

花茎の高さは20~40㎝で花は小型で地味なため見落としてしまうことが多いです。葉の形が銀杏に似ていることから名づけられました。

本来は水銀杏というそうで、本州以北の亜高山帯から高山帯の湿地に生息します。立山にもありました。

ミツガシワ(三柏)ミツガシワ科 多年草

氷河時代からの生き残りの高山植物です。葉の形が3枚合わさった柏に似ていることから名づけられたそうです。

高山の湿地に生息しているようですが、花期が6月から7月初のため見かけた事はなくミツガシワも私のデータブックにありませんでした。

多分地味なため尾瀬では見落としていたのでしょう。

野天風呂入り口

須川温泉に戻って寛いでいると豊田夫妻が到着しました。やはり三春から遠く時間がかかったそうです。

早速3人で露天風呂に行きました。プールみたいな広い野天風呂です。須川温泉は豊富な湯量の温泉がウリです。

この宿の食事には感動しました。近年中国、四国の旅が多く、久々にこれでもかという東北の宿のおもてなしの気持ちが籠った量の多い食事に出会い感動しました。

大食いの私でもさすが最近は量をこなせなくなっています。栗駒山麓のおいしい食べ物をすっかり味わいました。

8月5日、栗駒山登山

朝6:30過ぎに出発します。前線が日本海から東北山地に伸びて、秋田県内は大雨注意報が発令されています。

空模様はあいにくですが、雨が降っていないため何とかなるような気がしていました。本日のコースは産沼コースから栗駒山に至りそこから長大な天馬尾根コースの秣岳を経由して須川湖に下り自動車道を歩いて須川温泉に至る栗駒の1周コースで帰着は16時過ぎの計画です。

雨の名残が原

名残が原に出る手前で雨が降り始めました。それも小雨でなく本降りに近いため上着だけゴアを羽織りました。

毎年夏山の北アルプスでは雨になることが多いためゴアのキャップを被って行きますが、今回は降られることは無いと想いつつ用心のため被ってきましたが正解でした。

雨も強くなったり弱くなったりとても不安定ですが、風が無く涼しいので以外に快適です。夏山は雨降りでも気温が低下しないので気が楽です。

雨の中の高山植物。

1)左 赤モノ ツツジ科 常緑低木

今までこの赤い実の植物を見ると皆クランベリーだと想っていました。

クランベリーは初めてメイフラワー号で北米に上陸したピューリタンの人々が先住民からこの実を教えられて命をつないだというドラマがあるからです。

今回この赤い実を見た時少し小さいなと想って帰宅して調べたら赤モノであることが分かりました。

この赤モノという変な名は桃の味に似ていることから赤モモが訛って赤モノになったそうです。

2)右 ミヤマアキノキリンソウ(深山秋の麒麟草) キク科多年草

コガネギクの別名がありますが、8~9月と花期が長いためこの時期高山に行けばどこでも見かけることができます。

もう見飽きたような気がします。

1)左 イワショウブ(岩菖蒲)ユリ科 チシマゼキショウ属多年草

このイワショウブも栂池自然園の図鑑にあるのに私のデータブックにはなく栗駒山で初めて出会いました。

葉が菖蒲に似ていることからなずけられました。亜高山帯の湿地に生息します。茎に粘性を備えていることから、ムシトリゼキショウの別名もあります。

今回私のデータブックに無い湿地の亞高山植物の特定には尾瀬のマウンテンガイドが大いに役立ちました。

2)右 ミズチドリ(水千鳥)ラン科 多年草

花に微かに麝香の香りがあることから麝香千鳥の別名があるそうです。

麝香というと専門の薔薇のうんちくを語りたくなります。麝香はヒマラヤ山麓に生息する麝香鹿の陰嚢から採れるもので漢方の最高薬や中国や西アジアでの最高の香料として珍重されてきました。

今はワシントン条約で禁漁となっており化学合成品に変わっています。薔薇を代表する香りにダマスク香、チィーローズ香、ミルラ香、フルーツ香、ムスク香がありますが、ムスク香はヒマラヤ原産の麝香の香りある薔薇のことです。

西欧では香りの素晴らしいものにムスクの名を使用しており、それがマスカット、マスクメロンの語源となっています。

この頃、雨はまだマシでした。

このように灌木帯を登ります。かたはらにウグイスが鳴いているので雨は上がることを期待しますが、また直ぐ強く降り始めます。

1)左 ゴゼンタチバナ(御前橘)ミズキ科多年草

赤く熟する実を唐橘にたとえ、白山の御前峰で咲いていたことから名づけられました。

ゴゼンタチバナにしては葉が若干細いようです。高山植物を想うとき、この植物がいつ命名されたか判りませんが、白山に分け入って命名したことなどを考えると、我が国の本草学が、かなり昔に確立されていたことが判ります。

2)右 シロバナトウウチソウ(白花唐打草)バラ科ワレモコウ属 多年草

中国で組紐を意味する唐打の名が付けられました。ワレモコウの仲間でピンクのカライトソウも仲間です

。奥羽山地の亜高山帯の草原に自生します。この花も栗駒山で初めて出会いました。

1)左 ハイオトギリ(這弟切)オトギリソウ科多年草

長い雄しべが特徴で、イワオトギリやシナノオトギリは北アルプスなどの高山帯の砂礫や岩の間に生息しますが、この這オトギリは主に北海道やカムチャッカの砂礫地に生息します。画像の花が小さいので特定は困難でしたが、黄色い花は少ないのでオトギリの仲間と特定しました。

弟切という物騒な名が付けられていますが、云われは極めてつまらないものなので触れません。

2)右 ヨツバヒヨドリ(四葉鵯) キク科多年草

鵯が鳴く夏に咲くヒヨドリバナに似て葉が4枚づつ着くため名づけられました。北海道から四国の高原に生息し、暖地の高原では高性種になります。

雨で濡れて花姿がはっきりしないため特定に苦労しました。これも栗駒山で初めて出会いました。

一瞬見えた山頂

産沼を過ぎ山頂に至る稜線に出ると、今までと打って変わって雨が強くなってきました。一瞬ピークが望まれあと少しです。

稜線に出ると初めて這松が現れる

這松が現れ森林限界を超えましたが、この這松が強風を避けてくれました。この豪雨の中で天馬尾根の縦走はとても無理で、ピークだけは往復したいと想っていました。

稜線では雨は豪雨に変わる

また雨の中一瞬ピークが見えましたが直ぐ隠れてしまいます。雨は豪雨の様相を呈してきました。恐らくこの高度は背稜山脈の背びれに当たるため前線の影響を最も強く受けているのでしょう。

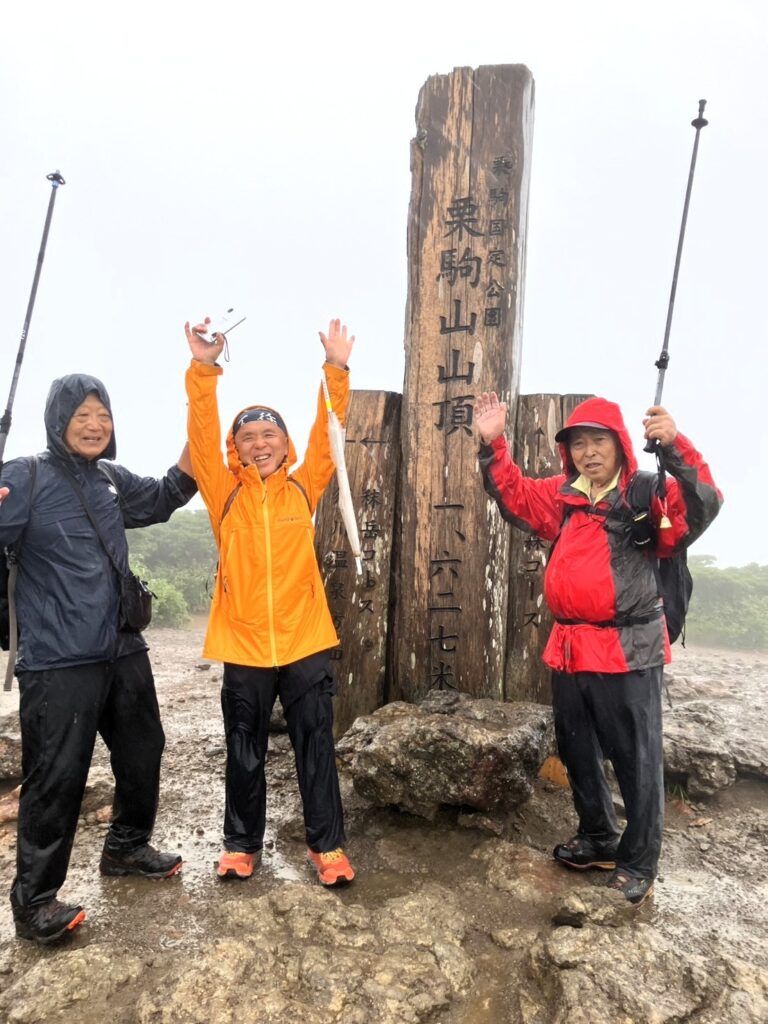

ピーク到着

豪雨のピークに着きました。さすがピークは風が強く風雨が舞っていて休むどころではありません。

風雨の中思わず唄いたくなった喜びの歌。

それでも元気よく早稲田の栄光を合唱しました。10年前の北アルプスの黒部五郎を越えて北の股岳のピークで唄った以来です。

ズボンは雨具を着用しなかったのでズブヌレです。またサブザックカバーも持参せず、ザックの中身も防水袋に収納して来なかったためズブヌレです。学生時代の夏の北ア縦走は長く2週近い間には晴れあり、霧有、風有、豪雨有、台風有全て遭遇しました。こんな風雨の中でも重荷を背負い掛け声をかけながら歩いた記憶があり、今言う低体温症という言葉すらも存在すらせず、皆高体温で行動していました。

豊田夫妻です。豊田兄の奥さんはこのような悪環境でもひるみません。根性がすわった山女です。

島田兄は雨の中懸命に高山植物を探しています。豊田兄はスマホで何か検索しています。

私のデジカメは防水ですが、ここまで撮影するのも面倒だったので余り撮影していません。

駒形根神社の奥宮です。これだけの立派な石を山頂まで運びあげたことに敬意を表します。

この駒形根神社の里宮は南面の麓のR457沿いにあり、別名勅宣日宮の名があるヤマトタケル伝説の古い神社です。

ヤマトタケルは東北まで来ていませんが、栗駒山が火山のため日宮の名が付けられていたのでしょう。

恐らく縄文の昔から栗駒山は火の神として崇められていたように想います。ネットを見ると岩木山と同じように5月には大勢の村人たちが幟を掲げて奥宮に詣でるそうです。

仏教を勉強するようになると当然神仏混合の山岳教団や修験教団の歴史に興味が湧き、山頂の奥宮に祀っている対象が気になります。

また日本遺産のネットを見ると律令時代の奥大道は湿地が多いため現国道4号線でなくR457沿いの栗駒山山麓を巻いて通って、駒形根神社は奥大道に面していたのではと記しています。

坂上田村麻呂も奥羽鎮定を祈願、西暦850年駒形大昼寺を建立し、藤原氏も尊崇し寺殿60有余に及び、奥羽一帯の神仏混交の寺院として隆盛を究めました。

これだけの巨大な栗駒山の歴史ある神社ですから、やはり強大な神仏混交の教団の歴史がありましたが、1789年この神社は明治の廃仏毀釈を待つことなく、桜町天皇から御勅命と扁額を賜り神社として今日に至ってるようです。

1)左 ハクサンシャジン(白山沙参)キキョウ科

別名にタカネツリガネニンジン(高根釣鐘人参)があります。加賀白山に行った時ハクサンシャジンの別名が、タカネツリガネニンジンということを忘れて混乱していました。この花は場所によって大きさが異なり鳥海山ではもっと大型でした。

2)右 オヤマリンドウ(御山竜胆) リンドウ科 多年草

リンドウは大きく分けてエゾリンドウとオヤマリンドウに分けられます。エゾリンドウは茎の脇にも花を付けますが、オヤマリンドウは茎の先端のみに数個まとめて花を付けるだけで、それも余り開きません。

エゾリンドウはやや低地に生息しますが、オヤマリンドウは低地にプラスして亜高山帯に生息します。リンドウが好きで園芸種の丈の低いリンドウは岩手乙女という品種でしたが決して宿根はしませんでした。

1本目の沢の渡渉

山頂への登りで豪雨になった天候は雷も鳴り出し、風雨の中休む場所も無く直ぐ下山を始めましたが、登山道は沢になり音を立てて雨水が流れました。こうなると水を避けて下ることも不可能になり、靴の中に水が入るのをかまわず下り続けました。

登山道が交差する場所では、水が音を立て濁流のように飛沫を挙げました。しかし産沼の主稜線を分岐すると予想通リ豪雨は収まり、濁流化した登山道も少しおとなしくなりました。

登る際、2本の沢を渡りましたが、登山道が急な沢のようになった水が、当然この2本の沢に流れ込み増水が予想されました。

更に沢に下る岩が堆積した急な道は滑るため、片足ずつ一歩一歩、私の重い体重を足が支えて滑らないように慎重に下りましたが、相当大腿四頭筋に負担がかかってきました。

真下に沢が見えると渡渉点を確認に豊田兄に先に行って貰いました。この1本目の沢は2本目に比べるややワイルドで幅も広く、豊田兄が渡渉点を見つけて渡りきると私が続きました。

足を踏ん張れず転倒

しかし後2歩というところで急流で足の抑えが効かず、見事転倒してしまいました。

起き上がるのも大変

目の前の岩につかまってようやく立ち上がりました。この失敗があるので2本目の沢は踏ん張って渡りました。

3年前昔の岳友と那須の中街道に行った際、ネット上では途中の沢の橋が不完全だと記述があったため、沢を渡るため4mの細いロープ20mを持参しましたが、今回は荒天を予想していなかったため、そんな事は考えもしませんでした。今回はヒマラヤとアンデスの経験者豊田兄に頼り切っていたのでしょうか。

今渡って来た沢の名が三途の川でした。

この名残が原の案内図を見ていた豊田兄が、今渡って来た2本目の沢の名が三途の川と記しているのを見つけました。前日私はこの案内図を見ても気づきませんでした。

三途の川はこの世とあの世を分ける境です。三途の川は現世の行いによって橋、緩い流れ、急な流れに分けられるようです。豪雨によって急な流れに遭遇したのは現世の行いに少し問題があったのかも知れません。

三途の川を渡って遅い昼食。

大雨で湿原の木道も水に被ってしまいました。水たまりの中快適ではありませんが、雨も上がったのでようやく昼食を採ります。

全身ずぶぬれで雨水を着用しているようです。宿に返って、ザックの中もビショビショでバックに入れたサイフの中の紙幣を広げて乾かしました。

今回の山行は、ザックカバーも雨用手袋も持参せず、また何時ものようにサブザックの中身を防水バックに入れず、ただ入れて来たので全て水が垂れるほど濡れました。初心を忘れていました。

8月6日下山

一関までは豊田夫妻の車に同乗させていただきました。途中珍しい建築の達谷窟毘沙門堂と道の駅に寄りました。

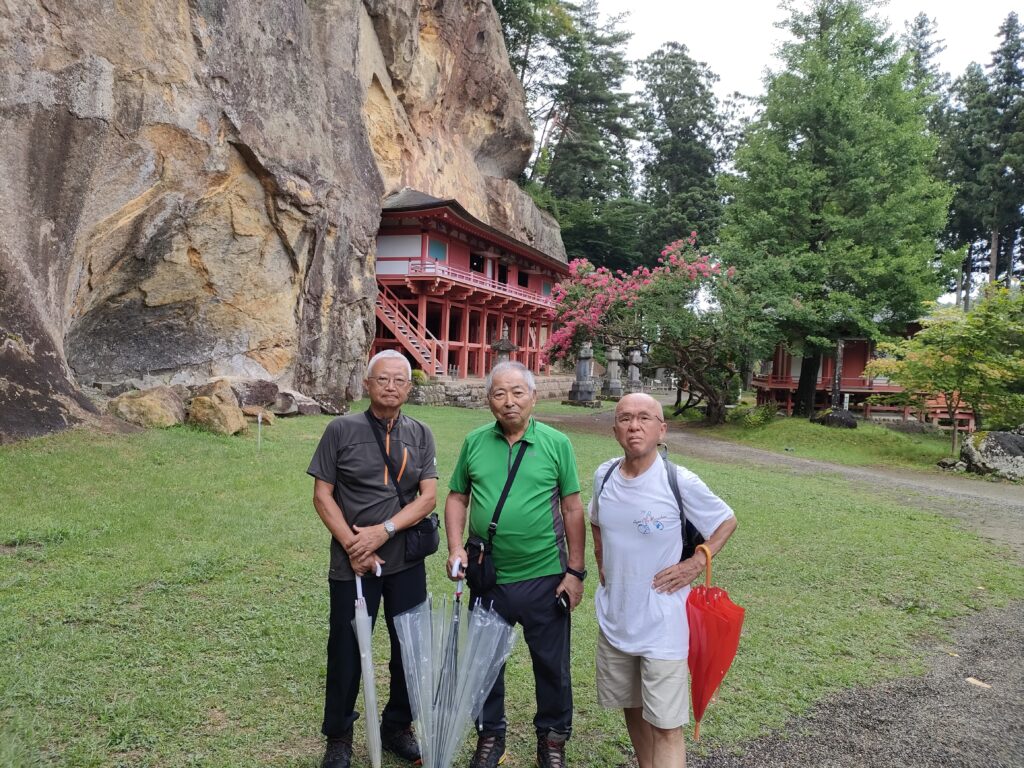

達谷窟毘沙門堂

平泉世界遺産で崖の下をくりぬいてお堂の達谷窟毘沙門堂は、須川温泉から一関へ下る道沿いにある名勝巌美渓から横に入った小山の麓にあります。

我が国で他に並ぶもののない怪異な建築です。

坂上田村麻呂が建立し、源義家、藤原氏が尊崇し、頼朝が訪れたという説話がありますが、駒形根神社と共に多分、当時は奥羽の律令の官道、奥大道に面して、当時としては交通至便の場所にあったのではと想います。

1200年前桓武天皇の時代、この窟に立てこもった蝦夷の首領「悪路王」を打ち破った征夷大将軍坂上田村麻呂が、戦勝は毘沙門天の加護と感じ京都・清水寺の舞台を真似て、精舎を建立し108体の毘沙門天を祀ったと言われています。

翌802年には別当寺として達谷西光寺が開かれ、それに伴い広大な寺領が定められました。

飛鳥時代末期、律令が制定され全国の土地は天皇のものとなり、全国の住民は戸籍が登録され税と労役が課されました。

しかし陸奥は朝廷の影響が及ばない遠隔地で住民は蝦夷と呼ばれて税や労役の体制に組み込まれていませんでした。奈良の聖武天皇の時代、陸奥経営の拠点として仙台平野に多賀城が設けられ徐々に律令の範囲を北に伸ばしていきました。

京都に遷都した桓武天皇は最大の懸案であった陸奥を版図に入れ税収を挙げることでした。

そのため初代征夷大将軍大伴弟麻呂、2代目大将軍坂上田村麻呂が10万の大軍団の元、3度の征討を行い、胆沢に本拠を置いた蝦夷の領収アテルイを捕虜にし京に連れ帰り、岩手県北部までの陸奥は平定され律令体制に組み込まれました。

アテルイ滅亡後、平安時代になると朝廷の役を得た蝦夷の末裔安部氏が奥六郡に勢力を拡大し、これを阻止しようとした陸奥鎮守府長官の源頼義との間で前九年の役が生じ、源頼義、義家親子が戦勝を祈願し寺領を寄進しました。

後3年の役で源義家と共に出羽の清原氏を倒し勝利を収めた奥州藤原氏の初代清衡、二代基衡は七堂伽藍を建立。更に源頼朝は藤原氏を滅ぼした奥州合戦後、毘沙門堂に参詣したことが、「吾妻鏡」に記されているようです。

その後も奥州合戦で武功を立て頼朝から奥州総奉行に任じられた葛西氏の信仰も厚く、伊達正宗も火災で焼失した毘沙門堂を再建して以来、伊達氏の祈願寺として寺領を寄進されており毘沙門は武の神として長く崇められてきたようです。

また毘沙門堂を管轄する別当寺の天台系西光寺も神仏混交の寺院として、中世には多くの伽藍や坊舎を持ち、羽黒山派の修験教団として大きな勢力を保持していたようです。

上の画像は16年前の2009年に家族で猊鼻渓、厳美渓そしてここ達谷窟毘沙門堂を訪れた時のものです。

この時の旅は一関から花巻の宮沢賢治記念館や北上川のイギリス海岸など見学した後、盛岡のホテルに泊まり、娘の学生時代の音楽サークル仲間で金融の世界から牛の獣医を目指し岩手大獣医学科に転じた彼女を交えて飲み、翌日は宮古、園の遠野、最終日は角館、小岩井農場とレンタカーを使ったハードな旅でした。

不思議に感じたのは猊鼻渓、厳美渓、三箇所とも絶景でありながらも深山渓谷の中にあるわけでなく、いずれも人里近く或いは人里の隣り位置しています。

日常世界と全くかけ離れた特異な非日常世界的な景観を持つこれらの史跡は、普通の暮らしの日常的世界とすぐ隣り合わせ、背中合わせの場所にあります。

しばし東北は此岸世界と彼岸世界(この世とあの世)の境界が明確でないような感じを持ちますが、日常の世界の隣り合わせにある、このような風景とも密接に絡まっているからなのでしょうか。という印象を持ちました。

この東北の旅が、今でも続いている私の旅の最初でした。

サルスベリの紅が印象的です。16年前の新緑の旅では特にこの界隈の桐の花、大手毬、藤の花が印象的でした。

前日は豪雨にたたられた登山なのに一夜で回復しており皆元気そうです。

弁天堂です。

16年前の弁天堂で、建て替えられて屋根の形が随分異なっています。

毘沙門堂のお堂の下は聖地となっていて人の立ち入りは禁止されています。

毘沙門堂境内全体も、神域として殺生禁止であり、その意味は戦いに敗れた武士が身を隠し再生する場所であり、諸国遊行の聖や山伏たちの宿として開放されていたようです。

毘沙門堂の奥にある広大な岩壁には、岩に直接薄く彫った大仏像がありますが、前回訪れた時、前九年後三年の役に毘沙門堂を参詣した源義家が馬上より弓張で彫り付けたという伝説を寺の人が解説してくれました。

姫待不動堂です。姫待不動とは珍しい不動ですが、平安時代制作の桂材の一刀彫りの不動尊は岩手県有形文化財に指定されています。

16年前の不動堂です。

金堂です。

イチイの古木

オッコウとは何かと想ったらイチイ(一位)でした。イチイは北海道に多く木目が美しいく加工しやすいので、スプーンなど小型の木工品を作った記憶があります。

英国人は刈込に耐えトピアリーなど美しい形ができるヨーロッパイチイが大好きで、広いイングリッシュガーデンでは多く使われています。

栗駒山の北東水系の衣川は前九年の役の舞台でした。

2012年6月山の会同期の故杉村兄と俳人の稲吉兄と3人で奥の細道を辿るために平泉、鳴子温泉、尿前の関、封人の家、山刀切峠、尾花沢、山寺、山形と旅を行いました。

ハイライトの山刀切峠は歩いて越えました。芭蕉は西行を追って平泉に来ましたが、西行とかかわりの深かった前九年の役に、多分詳しくないので、平泉では夏草やの義経を詠みました。西行は雪降る衣川を前にして晩年の最後のこの旅で自己も含めて身の回りの歴史にかかわった人たちの挽歌を詠みました。

この旅で衣川の史跡を訪ねましたが、サイン一つなく地元の人に尋ねても答えはありませんでした。多分この辺りが安部貞任の衣川館跡とみなしました。

考えてみれば目の前の水田は、安部貞任の時代の1000年前から存在していたことは確実で、改めて栗駒山の清涼な水が1000年もこの水田を維持し、余った水は北上川に流れていた事が分かります。

ちなみに坂上田村麻呂は衣川にアテルイ討伐の拠点を置いていました。

前9年の役で衣川を前にして、安倍貞任と源義家との名高い歌合戦が、古今著聞集によって伝えられています。雪降る12月衣川を前にして西行は歴史の灌漑に耽って挽歌を詠んだのでしょう。

古今著聞集の一節では

「雪、はだれに降りて、軍の男どもの鎧みな白妙になりにけり。衣川の舘、岸高く川ありければ、盾をいただきて甲に重ね、筏を組みて攻め戦うに、貞任ら耐えずして、ついに城の後ろより逃れ落ちけるを、一男八幡太郎義家、衣川に追い立て攻め伏せて

『きたなくも、後ろをば見するものかな。しばし引き返せ。もの言はむ』と言はれたりければ、貞任見返りたりけるに、『衣のたてはほころびにけり』と言いたりけり。

貞任くつばみをやすらへ、しころを振り向けて、『年を経し糸の乱れの苦しさに』と付けたりけり。

その時義家は、はげたる矢をさしはづして帰りにけり。さばかりの戦いの中に、やさしかりけることかな。

一関名物、元祖ひと口もち膳

駅前の観光案内所でおいしい昼食の店を聞きました。旅に出ると観光案内所で尋ねることが習慣になっています。

紹介していただいた店は三彩館ふじせいと云って、元祖一関名物ひと口もち膳のお店でした。アバンギャルトな外観のお店です。ひと口もちは宿の夕食にも出ました。

納豆もち、くるみもち、じゅうねもち、あんこもち、大根おろし、ずんだもち、しょうがもち、ごまもち、ふすべもちです。

店のパンフによれば一関地方のもち料理は仙台藩時代の治世に由来します。伊達藩では年貢米の査定として毎月1日と15日に餅をついて神様に供えることを課し休息日とする習わしがありました。当時の貧しい農民たちは神様には白い餅を添えても自分たちは白い餅を食べることはできず、落ち穂や青米、くず米など粉にして練り合わせ雑穀を混ぜてしいなもちと呼ばれる餅を食べました。このしいなもちをおいしく食べようと試行錯誤を重ねた結果生まれたのがもち料理だと言われています。

64万石の体面を維持する仙台藩の過酷な税の一端が分かり、米と麦の2毛作が可能で税の緩い天領や旗本領の埼玉南部の農民からみたら、多数の武士を養う藩の税はきついことが分かります。

一路帰宅へ

一関駅のホームで、中央の線路を疾走する通過列車の迫力にびっくりしました。寸分も減速せず轟音を立てて通過するその迫力はまるでSF映画そのものです。

久しぶりに密度の濃い3日間の山旅が終わりました。やはり東北の旅は食べ物も、人の心も、さわやかな風景も良いですね。