薔薇のエッセイ、夏剪定

8月が終わったのに暑い夏が続いています。

お盆が終わってから、雑草取りに始まり、毎年恒例のゴマダラカマキリやコガネムシの駆除と予防を行い、そして夏剪定を行いました。

今年の夏は特に暑く、陽が照り始めてからはとてもじゃないけど、庭作業は不可能です。

ということで早朝のウォーキングは2~3回行っただけで、あとの10日以上は毎朝、庭の手入れに没入しました。

私は男ですから朝、涼しい時いくらでも時間が取れますが、この暑さでオープンガーデンに参加されている主婦の方々は、どうしておられるのでしょう。

早朝、庭作業を行いながらいつも想います。

ランブラーローズは6月中旬の花が終わった際、花枝は勿論の事、伸びた枝はほとんど刈り込みますが、梅雨時を経て夏の終わりになると、再び暑苦しくなるほど茂ります。

本格的な剪定は12月に行いますが、この時期は見苦しくないように伸びた枝や密集した枝のみを刈り込みます。

剪定を始めると、これもあれもと伸びた枝が目に付き切りたくなりますが、キリがないので、そこは我慢して本格的な剪定を行う年末まで待ちます。

趣味を行う上での技術について

物事を深めるために、武道、水泳、絵画、写真、書道、和歌、俳句、手芸、盆栽、生け花、薔薇、スキー、山岳などあらゆる趣味のジャンルではそれぞれの技術体系があります。

私は高校時代から山岳の技術書に親しみ、学生時代は上級生から教わったことを更に自分の経験を加えて、下級生に指導して行きました。山岳の雪山技術や岩の登攀技術は、雪上訓練山行や岩のゲレンデで実習し本番に臨みました。

山岳技術は技術書を読むだけでは身に付かず、体で繰り返し覚えるものでした。

晴天の日が多かった今年の夏はネットを見ていると、7月の空梅雨の時期から、連日、北アルプスでの遭難が目立ちました。遭難報道では50代から70代の高齢登山者が多いことは以前と同じですが、今までと異なることは、ほとんどが北アルプスの登山道の中でも、手まで使用しないと越せない悪場と言われる場所や、初心者では登らない7月の残雪の沢筋で発生していました。

従来の高齢登山者の遭難は、うっかりして石につまずいて転んで骨折するといったことが多かったのですが、今年は想像するに、うっかりでなく真剣に悪場を越えようとした際、経験のある同行者不在で、経験不足故に気があせったか、基本の3点確保を怠ったのか、それとも力尽きた時間帯で遭遇したか、或いは残雪の場合、雪の急な斜面に慣れていなかったのか、いずれもうっかりして遭難したのでなく、真剣に越えようとしたけれど技術や経験不足によって力尽き滑落したように想えるのです。2,30代であれば身体は柔軟で何とか持ちこたえたかも知れませんが、50歳を越えると体が硬くバランスを崩したら復旧できません。

私たちも60歳から雪山を再開しましたが、悪場通過の安全を図るため8mmの40mロープを購入し、参加者各自ベルトハーネスと確保用のベルトスリングとロープスリングとカラビナを持参、特に急な悪場の下りに安全を期したし、これらを所持しているといざという時安心しました。それでも雪山で左右滑落すると500mは流される靴巾だけのナイフリッジの通過には、本当に肋感神経がキリキリ痛む六感神経痛を体験したことがありました。

現在登山用具店に行ってお金を出せば最高の装備や登攀用具が手に入り、技術書を見れば図解で具体的に解説しています。またユーチューブは見た事はありませんが、高度な登山ルートもアップしているらしく、見れば自分でも行けそうな気がしてくるのかも知れません。しかし登山は何といっても場数がものをいう世界です。

遭難の報道に接すると、改めて一般登山道でも石につまずいてバランスを崩す機会が無数迫ってくる山の怖さ想い出します。

仲間からもうっかりして転倒し骨折したとの情報が入りました。私もうっかりしていなくても転倒する歳に入りました。

薔薇の世界は登山に比べると、脚立から落ちること以外危険がない趣味ですが、逆に自分が栽培放棄したら薔薇たちは枯れ死してしまうことを想うと、登山のように自分が消耗するのでなく生き物を擁護し育てている喜びが湧いてくるし、何よりも登山のように疲れないし身の危険がない分、刺激的には物足りないものの楽で、年寄りにはふさわしい趣味です。

ここで薔薇の剪定に、唐突になぜ登山技術を持ち出したかというと、登山技術書と薔薇技術書の比較がいつも頭の底に残っていたからです。

それは30年前、薔薇栽培を始めた時、様々な薔薇の技術書をむさぼり読みました。

技術書の中で気になったのは、どの栽培書でも剪定が薔薇栽培の基本だと記していた割には、剪定のhowtooしか書かれていなかったことでした。

山の登攀技術書は、ケガや死なないためにこの通リやりましょうということが前提ですが、薔薇の技術書全てが、内容はこうしろ、ああしろと言うだけで、何のためにこうしないといけないかという剪定の目的が欠如していました。

学生時代の山の世界では、上級生が下級生にああしろ!こうしろ!と言うのは、それを聞く方もそうしなかったら何が起きるか皆知っていたから、お互い納得して真剣でした。

山岳活動はヘマしたら怪我をする危険はありますが、薔薇栽培では薔薇の生態の基本に触れる剪定の目的を知らなくても、薔薇が枯れるわけでも、自分が怪我する訳でもありません。薔薇は梅雨時や休眠期に向かう秋晩期の水やりし過ぎの根腐れと、ゴマダラカマキリとコガネムシの幼虫の食害以外にはほとんど死ぬことはありません。

しかし薔薇は剪定を怠ったら、野放図な危険なトゲに覆われた邪悪な樹形となり、花も大して期待できず、扱いにくい植物の筆頭の存在になってしまいます。

薔薇の剪定は野放図な樹形にさせないための栽培の基本ですが、薔薇の生態の基本を理解しないで、末梢的な手順だけをいうから、大小様々な薔薇の樹形を前にして剪定は難しいとなるのです。

それでもハイブリット・ティの時代は、薔薇の枝は太くて少なく、剪定方法はバラ会の国際ルールに基づいていたため容易でしたが、枝が密集したシュラブローズが主体の現代薔薇の世界では、薔薇の分類ごとの図形化、類型化ができず、薔薇の生態の基本に触れないと、剪定は困難に感じるでしょう。

夏剪定は、なぜ剪定を行うのか?剪定は樹形を整えることが主目的です。

剪定の副産物として花数が多くなります。

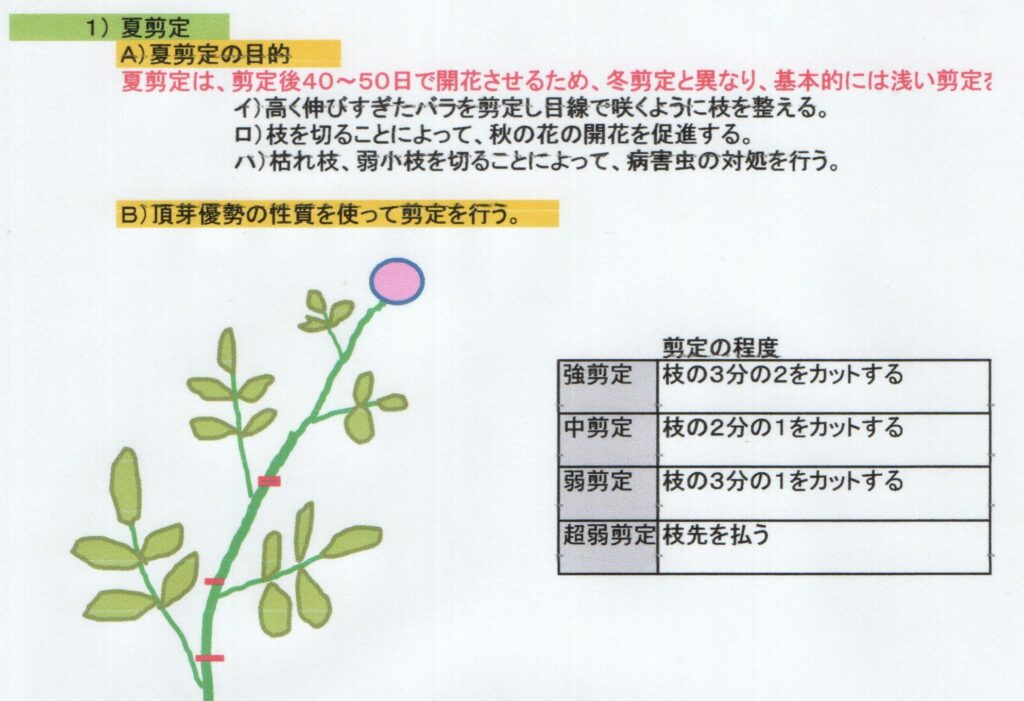

ここでは昔、薔薇教室で使用した図が残っていたので、それを基本に改めて剪定について触れたいと想います。

夏剪定は枝を整えるだけの剪定で、本格的な冬の剪定時、なぜクライマーの枝を横にして誘引するのかの理由は年末の冬剪定で触れたいと考えています。

1)なぜ剪定を行うのか? 薔薇の樹形を整えるためで、庭の主人が美容師に変身します。

薔薇の基本的な性質に頂芽優勢の性質があります。

頂芽優勢とは園芸用語で意味が分かりにくい用語ですが、薔薇栽培での剪定作業は、薔薇の頂芽優勢の性質を逆手にとって美しい花を咲かせる技術なのです。頂芽優勢とは枝の先端に栄養を集中させる性質のことです。頂芽優勢とは枝の先に栄養を集中させないために、枝を途中で切ることによって、カットした場所が、枝の先端だと勘違いして新しい芽が生じ、そこから新しい枝が伸びて、やがて枝の先端に花を咲かせる技術なのです。

昔、手入れの悪いお宅の庭にある薔薇の枝が2,3本高く伸びてその先端に花が咲いたらそれで開花はおしまいという薔薇を見かけました。

それは剪定という薔薇栽培の基本の剪定を行わず、頂芽優勢のまま枝に栄養が集中して花が咲き、花柄を放置すればその年の薔薇の花は終わりとなってしまいます。一季咲の薔薇でも枝をたくさん伸ばして花を多く咲かせるには、剪定が必需です。

2)剪定は古い枝を新しい枝に更新する技術です。

古い枝より新しい枝の方が、水分や栄養の吸い上げが強いため、古い枝を新しい枝に更新していくことが必要です。園芸種は人に育てられることが前提の植物なので、雑草のように放置してはいけません。

バラは枝の分だけ、水分や栄養分を吸い上げるため、余分な枝に栄養が行かないように人間が剪定によって枝をコントロールします。

枝を密集させたままにしておくと、風通しが悪くなって病気にかかりやすくなります。葉が茂って日光を遮るので、密集させる枝はカットします。

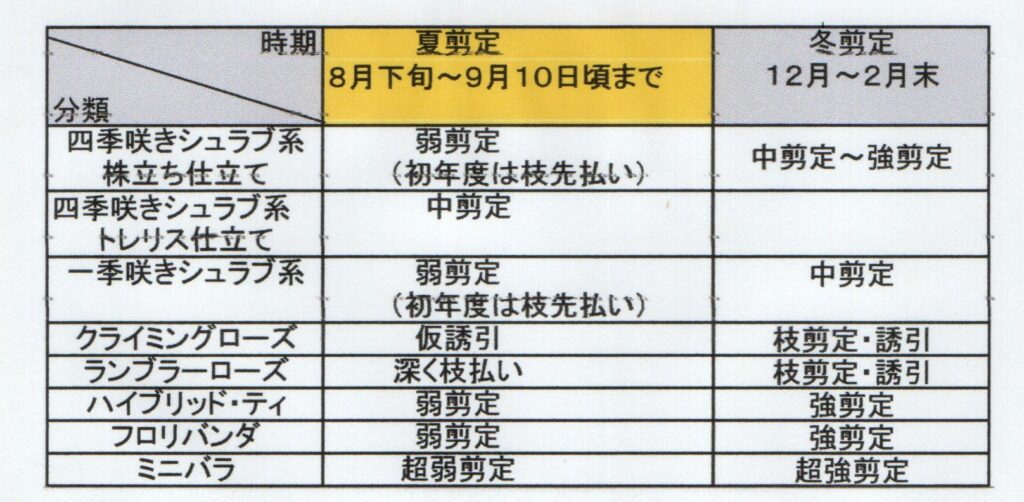

剪定の時期と程度(剪定の弱、中、強の程度は参考で樹形のニーズに応じて行う)

剪定の手順は頭に入れて。リズミカルに進みます。

1)最初に真ん中の枝をカットし剪定後の樹高をきめる。

2)不要枝の細枝、枯れ枝をカット

3)不要枝の内向枝をカット。

4)外側に向かって軽い円錐形を描くようにカットを考える

5)見るからに役目を終えた古い枝は根元からカットする。

6)必要枝は外芽の直ぐ上をカットしていく。

剪定にはマニュアルがなく、全て判断業務です。

同じ品種でも樹形の大きさや姿も異なるためマニュアル化できない。そこが剪定が難しいと感じるところです。頂芽優勢の原理と古い枝を新しい枝に更新する剪定の原理に従ってその都度判断しながら行っていくしかありません。

最初は霧の中で、次の手順に迷いますが慣れるとやがて霧が晴れてくるようにリズムカルに進みます。

剪定には大きな失敗はありません。間違って切ったとしても、間違って切られた薔薇はやがて自力で成長します。

実際の剪定

この春、薔薇が旺盛に伸びるのでサポート支柱を使って誘引しましたが、この夏は樹形を少し短くしたいと想います。夏の剪定は弱剪定、中剪定どちらかでも良く、樹形の高さをどうしたいかで剪定の程度を、弱か中に決めます。

この薔薇は伸びすぎたので少し丈を詰めます。まず中心となる枝の高さを決め、カットします。これで樹高が決まります。他の枝はこの枝を中心に弧を描くようにカットして行きます。

株の内側に向かっている枝はカットし、黒点病の巣になるため、できるだけ株内に葉を密集させないようにします。

二股になっている枝はメインの枝を残し片側をカットして、余分な水分や栄養が枝の先端に流れないようにします。シュラブローズは枝分かれが多く、面倒なので完璧にする必要はありませんが、なるべくカットした方が葉の密集を避けられます。あまり神経質になる必要はありません。薔薇は生き物ですから、自分の意思をまり入れ込まず、おおらかな気持ちで接してください。

新苗で株が小さい薔薇が多いため枝も少ないです。新苗は価格で選ぶと若い台木に継いだため株の成長が遅い薔薇に遭遇します。早く成長させ楽しむのだったら、高価ですがブランド苗の新苗を選択した方が能率は良いです。薔薇は手間暇かけた年数で価格を設定しています。ですから安価な薔薇はそれなりです。

研究した土壌で植えのに2年目の新苗にしては株が物足りません。実生の台木に力がないのでしょう。

夏の間咲いていましたが期間が短く、またシュラブローズは少し伸びすぎるとサポート支柱ワークが面倒なため中剪定を行いました。

結構咲いていましたが、開花が3日と短いので、こちらも大体が中剪定で、剪定後45日程度で涼しくなった頃開花するはずです。

主庭のガゼボやアーチに仕立てたランブラーやクライマーの剪定を行いました。

昨年から枝の結束にはビニタイを止めて100均のクリップとビニールコーティングしたワイヤーを使用しています。これらは3店の100均で集めました。

100均の商品をみるとほとんどが輸入品みたいですが、規格品の大量生産技術を支える機械産業が発展している我が国でも内製化が不可能ではないように感じます。

アーチやオベリスク、ガゼボにフックをかけてこれら結束用具を吊るして使用します。

サポート支柱が多いので結束クリップの誘引結束は容易です。ただ個数が驚くほど使用するため100均に行く度に購入します。またプラの対候性が良くないため昨年使用したグリップの中にはプラが割れた破損がいくつかありますが消耗品というわけでなく、1個のコストを考えるとそれも妥当です。

細かな枝の剪定の入れものにはバケツを吊り下げて使用します。ランブラーの剪定は地面に枝を落として片付けた方が楽で、薔薇によって使い分けます。

アーチやガゼボの薔薇は枝の形を整えるだけで、本格的な剪定、誘引は年末に行います。暑くて今は、とてもそこまでできません。

とりあえず長く伸びた枝は切らず、ガゼボに仮誘引し、横から伸びた横枝はカットしました。あまり厳密に行わず、これで冬を迎えます。

夏は鉢に留まらず、地植えの草花が混在するため、薔薇にも毎日水やりを行っています。夕方になると他の植物はひなひなしてくるのに薔薇は毅然としています。

そんな姿を見ると薔薇は暑さや乾燥に強い植物であることが分かります。

仮止めしたガゼボの天上の薔薇です。昨年までこの天井を半分まで覆っていたラ・レーヌ・ヴィクトリアは昨年夏にゴマダラカマキリの幼虫に食害され、枯れてはいませんが、

茎は地上1,5mでカットしたため、来年は群舞で覆うことになりそうです。

毎年変わり映えしない夏の草花

夏から秋までの草花は、毎年花柄積みの不要な草花を選んでいます。もうアメリカンブルー30数年連続で植えています。

夏は日日草を選択しないと、種類は限られてしまいます。ジニアは我が家の夏の定番で、家庭菜園では仏花用として栽培しています。

ペンタスかランタナと想いますが、今年は矮星のペンタスを見つけたので重宝しています。

昔は夏になるとどのお宅でもペチュニア系で溢れていましたが、今は極端に減りましたが、やはり真夏の太陽を受けて輝くペチュニア系は1鉢は欲しいものです。

ルリマツリは色の濃いタイプと薄いタイプの2種類があり、双方愛用しています。ただ刈込をきつくすると復元に時間を要します。

7ワイヤープランツの中の7月にいただいた多肉植物です。伸びたのでカットしました。

お盆が終わってから始めた雑草取り、ゴマダラカマキリとコガネムシの幼虫の駆除、薔薇の夏剪定、施肥、全てが終わりました。まだ家の横や裏の通路の雑草取りが残っていますが、そこは日常目に触れない場所なので涼しくなったらと想っています。

暑いままに9月に入りました。以前書きましたが、60年前の学生時代9月中旬にセーターを着た記憶がありました。今年は10月半ばまでTシャツを着ることになるのでしょうか。

来年以降、高温化は更に加速が予感します。既に九州が秋が無くなって四季ではなく三季になっているようですが、関東でも秋はなくなるような予感がしてきました。

俳句の世界も季語の変更はやがて必需でしょう。そうしないと机上の句づくりばかりになって、古来私たちの美意識の基本になっていた花鳥風月の世界がバーチャル化して行くような気がしてきます。

そういえば今年は未だ秋の鰯雲や羊雲は見ていません。