山と自然のエッセイ、丹沢、大山阿夫利神社・雨降山大山寺

山の会の4学年上の栗又先輩が亡くなり、一年上の笠原さんから大山山頂で栗又先輩が行った野点を、偲んで行おうと誘いがありました。

大山には長い間登っていなかったし、ヤビツ峠からピークを目指すことから参加しました。

しかし案じていた天候は、秦野に着いたら本格的な雨となり、おまけにヤビツ峠行きのバスは先日の静岡、神奈川を襲った豪雨で、倒木のため不通で箕輪までしか行きませんでした。秦野から伊勢原迄小田急で移動し大山神社コースに変更します。

雨の中、もう登山をする喜びもないため、とりあえず大山阿夫利神社までケーブルカーでいくことにしました。しかし大山は高尾山のように麓からケーブルがある訳でなく、参道終点までかなり登ってから駅があります。

当日は9月15日で残暑の中の登山はどうかなと思っていましたが、あいにく雨になり涼しくて良かったと想いましたが、涼しい小雨でなく、ほぼ本降りの雨で残念です。

神奈川在住の笠原さん夫妻とは、小田急秦野駅で待ち合わせをしました。秦野に降りると現役OBハイクの後駅前で何回も宴会を開いたことを想い出しましした。当時参加していたOBの人たちは鬼籍に入ったり登山を止めたりしたため、遠い日の想い出になってしまいました。

小田急で伊勢原迄乗り直し、バスで大山口までやってきました。雨は小ぶりですが、傘がないと歩けません。

バスには若いハイカーが大勢乗っていてバス停の軒の下で雨具を装着し、元気いっぱい登って行きました。

昔、娘が小学生の高学年の時、学校で大山登山を行いましたが、その際、登り口で点呼を採った際、子供の1人がピークから別な道を下山してしまったらしく大騒ぎになったそうです。捜索の結果幸い別なコースで発見され事なきを得なかったそうです。浦和からわざわざ神奈川の大山に児童を連れて行き登山を行った先生方も大変だったと想います。

私は息子がカブ・スカウトに参加していた3年間、リーダー補助として面倒を見ていました。一晩かけて50㌔ハイクや夏のキャンプでの急流遊び、初めてリフトに乗る子供たちを終点で受け止め、滑走させるスキーキャンプ、25㌔往復サイクリングなど、いろいろな大勢の子供を面倒見ることに疲れた想いがあります。

信州名物の学校登山が、先生の負担が大きいため徐々に下火となっていますが、外部の登山家の協力を経て行うようにしているとの報道がありました。

私が登山に興味を抱いた理由に、中1の有志による三峰山林間学校での霧藻が峰登山、中3の有志による鹿沢での林間学校の湯ノ丸登山が挙げられます。大変だけども学校登山は続けて欲しいと思います。

ここから参道が始まります。実はここから下のバス道沿いが、昔の大山詣出を彷彿させる宿坊が軒を連ねた美しい参道でした。バスに乗っていると会話をしているため余り目に入りませんが、帰りは目を凝らして参道の景観を楽しもうと想っています。

早速大山名物の階段が始まりました。商店街の中の階段は良いのですが、一般的に大山の階段の段差が高いように感じます。始めて来た時はヤビツ峠から登り頂上からケーブル無しに下って来た時に、幼児をつれた家族幾組も登ってくる姿に出会いました。この時神奈川の人は可哀そうだなと思ったのです。埼玉の奥武蔵山塊に子供たちが小さい頃たまに連れて行きましたが、大山みたいに段差の大きい山道はありません。おおむね、近年改造していない古い神社やお寺の階段は急で段差が大きいです。昔は石の切り出しが大変で、普請中石が割れないよう厚い石材を積んだのでしょうか。

中段迄差し掛かると、大山名物の豆腐料理を食べさせる旅館が何軒か現れました。この辺りは雨が止んでいましたが、気持ちはピークでなく大山阿夫利神社までと暗黙の合意ができていました。

土曜日ですが雨のためお客さんはいません。

深い沢を渡りケーブル乗り場に向かいます。バスの終点がかなり上の方なので、大して登らなくても、こんな深い沢に出会います。大山は清らかで豊富な水が特徴なため豆腐づくりが盛んになりました。スーパーの豆腐売り場には、製造は神奈川でしょうが大山豆腐のブランドで売られています。

この橋の上に熊出没注意の真新しいサインが表示されていました。つい最近、この沢筋を歩いていたとの事です。

沢を渡ってしばらく斜面の階段を登りようやくケーブル乗り場に着いたと思いきや、大山は簡単に許してくれません。これからまた急な階段を登ります。

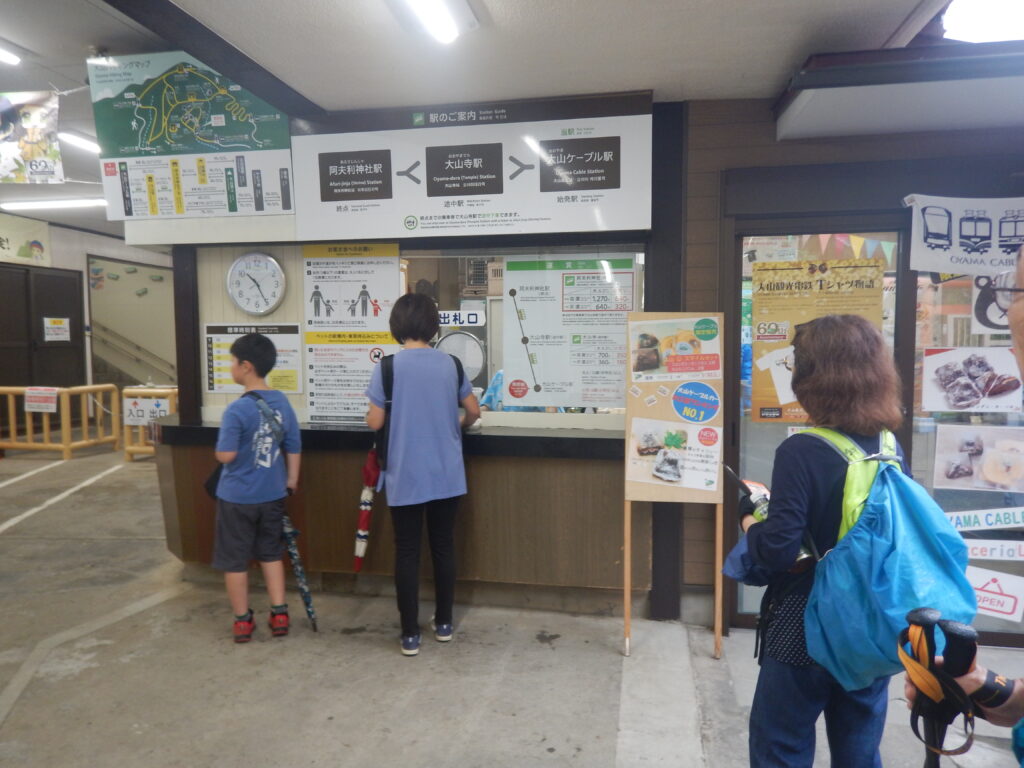

ようやくケーブル乗り場に到着しました。

ケーブルカーはとても空いています。

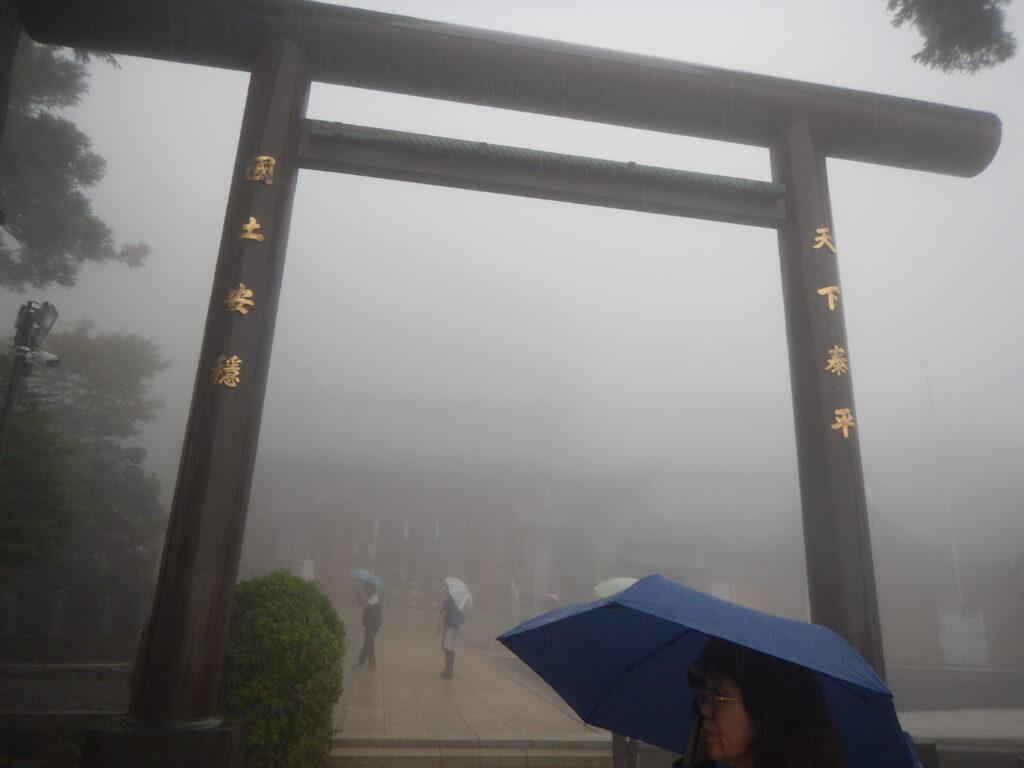

終点に着きましたが、深い霧が立ち込めています。

大山阿夫利神社に着きました。ここから傘の出番です。大山阿夫利神社の阿夫利(あふり)とは大山がいつも雲に覆われているので雨降り山がなまって阿夫利に代わったと言われています。

大山の霧は初めてでしたが、目の前の神社も見通せない霧の深さは、大山の面目躍如です。

浦和から大山は今は住宅が密集しているため、余り良く見えませんが荒川の河原に行けば3つの顕著な山が望まれ、大山はその一つです。

丹沢の端に端正な山形の大山、多摩の奥に顕著な山容の大岳山、そして地元の武甲山です。大岳山は御岳山と対になって狼信仰の山となり、武甲山は秩父盆地の総鎮守として崇められてきましたが急峻な登山道のため、山岳信仰は狼信仰の三峰山で発展しました。

大山、大岳山、武甲山は関東の縄文時代から聖なる山と崇められ、それぞれ山頂の磐座が信仰の対象で、平野から最も目立つ山でありながら、我が国の聖山で弥生時代に多く信仰が始まったと想われる稲作の水源を祀る聖山と比較すると、磐座信仰から始まった奈良盆地の三輪山と同じく、信仰の成り立ちは遥かに古いように想えます。

武蔵の成り立ちは、東海、西日本とは別に、背後の山塊が深く急峻なため、縄文海退後海岸地帯は暴れ川の氾濫原で葦原が続き、太田道灌によって海岸地帯に江戸城が築かれたのは戦国前期であり、それまでは山麓の浅い谷間の扇状地が肥沃な耕作地となり、その周辺は豊富な沢水と木材と鉱物で産業が発達し、台地は牧場として馬を肥やすのに最適な土地で、稲作だけで暮らしを維持しなくても、豊かで、朝廷の東北経営のための軍団や九州の防人の豊富な供給基地となり、後の武蔵武士や相模武士誕生の温床になりました。

大山はまた想像するに、海からのランドマークの役割を果たしていたと想います。瀬戸内の宮島の弥山の厳島神社、瀬戸内中央の大三島の大山祇神社、讃岐の象頭山の金毘羅神社、

熊野灘からの熊野三山、富士山、そして伊豆をすぎた相模の大山石尊峰、そんなランドマークの役割を果たしていたと想います。当然日本海側には大山、富山湾の立山劔連峰、山形の月山、秋田の鳥海山も多分そうだったに違いありません。

大山祇阿夫利神社の現在の主祭神は大山祇神ですが、明治の神仏習合時代の主祭神は石尊大権現でした。

大山阿夫利神社の社伝は多くの有力な神社がそうであるように古墳時代の崇神天皇の時代に創建されました。平安時代の延喜式神名帳では阿夫利神社と記載され国幣小社に列しています。

数多くの修験系の神社は明治の廃仏毀釈の際寺院が無くなり神社が継承していますが、大山の場合、この大山阿夫利神社下社の位置に大山寺がありましたが、取り壊されて現在の大山阿夫利神社が建立されました。その後大山寺は現在の大山寺の位置に本堂を建立し石尊大権現の本尊の不動明王を祀り今日に至っています。

多くの修験系の寺院は、廃仏毀釈後神社に代わっても、神仏習合時代の寺院を色濃く残している事に反し、」大山は一山で廃仏毀釈後に分離した神社と寺院が並立している珍しい山です。

雨が激しくなりました。ピークに向かった登山者たちは、さぞズブヌレでしょう。

本堂の中を入ると大山名水の湧き水があります。

雨に濡れた青モミジが美しいです。

茶店で雨宿りを兼ねて昼食を採ります。笠原さんが家から持って来たお茶を頂きました。店内ではコンロでお湯を沸かせられないので、冷たい水で野点のお茶を頂きます。

今回の大山行きの目的は、大山のピークで以前栗又先輩から野点のお茶を御馳走になり、先輩を偲んで野点を行う予定でしたが、あいにくこの雨では、屋外でお湯を沸かせません。

食事をしていたら若者2人が下山して来て、軒下に来ましたが、丹沢名物のヒルをたくさん背負って下山して来たので、脚が血にまみれていました。女将さんが塩を用意して若者たちとヒル退治に精を出していました。丹沢の最高峰は蛭が岳ですが、ヒルの名が付くほど丹沢はヒルが名物です。

少し小雨になり修験者の一団がやってきました。この装束では雨に濡れると大変です。

笠原さんは天台宗系の本山派修験の大本山である京都聖護院の先達の案内で、静岡側海岸から村山道を経由して富士山頂まで2回参加しました。10年前、冬の比叡山を歩いた時、1回目に参加した太郎良兄と、京都聖護院を訪ねてこの時の先達から、聖護院の修験道についていろいろお話をお聴きしたことがありました。

さすが熊野修験の元締めであり、真言系修験の醍醐寺三宝院の当山派修験と全国を2分した本山派修験の門跡寺院である聖護院の先達のお話は聞きごたえがありました。

大山阿夫利神社を後にして大山寺(大山不動尊)に向かいます。

歩いても直ぐでしたがケーブルの往復券を購入したため、雨降りでもありケーブルで行きました。ほんの少しの距離です。

大山阿夫利神社と大山寺の間の右手の山中に八大坊・上屋敷跡の遺跡があり、かって共僧11坊、脇坊6坊、末寺3、御師300坊と言われた大山全体を治めていた別当の住居跡があります。中世の大山は何百という多くの僧兵が蟄居する大霊山で、その中心が不動明王が散座する大山寺(大山不動尊)で石尊大権現の信仰の元、多くの武将の寄進を受けていました。

大山寺の由緒は聖武天皇の勅願寺で東大寺創建に貢献し初代別当となった良弁僧正が、故郷の相模を想い、聖武天皇に願い出て勅願寺として華厳宗大山寺を開山しました。

実際は行基の弟子三増和尚が努力して伽藍を建立しました。また弘法大師空海も参加しました。

平安時代に天台宗の安念和尚が大山寺を華厳、真言、天台の三学兼寺として発展させました。この頃大山寺や日向薬師、伊豆山権現など相模の寺院は多くの所領を持ち、相模武士団と張り合うようになり、次第に僧兵を多く抱え武装化して行きました。

頼朝が鎌倉幕府を開くと、頼朝が信仰する東大寺ゆかりの大山寺は頼朝の庇護を受け、頼朝は太刀を奉納し「納め太刀」として知れ渡り、多くの御家人たちも寄進するようになり、室町時代には、多数の僧兵を抱え地域の一大勢力になりました。

北条早雲が伊豆から関東に進出すると、早雲は大山寺や日向薬師の領地を安堵したり寄進したりして、その僧兵勢力を北条軍団の一員として組織化しました。小田原に侵入した信玄を追撃した三増峠の戦いでも相当数の日向薬師の僧兵が参加しました。

秀吉の小田原攻めが始まり、小田原城の前城として築いた箱根山中の山中城の防衛にも大山僧兵が多数加わりましたが、6万人の兵力で攻めた豊臣秀次軍に対して6千で守った北条軍は、多くの戦死者を出し落城してしまいました。

新たに関東守護になった家康は、北条に味方した大山僧兵を危険な存在とみなし、天台宗だった大山寺を真義真言宗に宗派を変え、僧と僧兵を山から追い出し、真言宗の学僧を入山させました。山を追われた僧兵たちは、山麓に踏みとどまって、御師として活動し、その行動力は関東一円のみならず、八丈島迄及びました。

春日局の大山信仰に加えて家光の時代になると、家光は1640年大山寺の大造営を行い、御師たちの営業努力もあり大山信仰は関東一円に広がりました。

江戸中期では、特に職人層の信仰を集め頼朝の納め太刀の風習が流行し大きな木の太刀を担いで大山詣でが行われました。大山詣では伊勢まで遠いため、近場で御利益と享楽が楽しめる度として、江ノ島や藤沢と絡めて短期間の大山詣でが大流行し、大山講の数は15,700を数える様になりました。

廃仏毀釈後、山内の伽藍はことごとく破壊されましたが、大山寺の現本堂は明治18年再建されました、かっての大山講の目的であった大山不動尊は大山ケーブルの途中になりひっそりとしています。

ケーブルの駅に戻り下山します。

大山口から大山参道沿いのバスの車窓から眺める光景は味わい深いものでした。今も多数の宿坊が軒を連ねとても風情がありました。

伊勢崎駅前大山の大鳥居です。

今回行く前にケーブルテレビの古い紀行番組で大山があり観ていました。それを見たらかって僧兵の一大勢力だった大山は、北条氏家臣団に組織化され山中城で豊臣軍と攻防戦を行ったことを知りました。

家康の関東統治により、北条氏時代の関東統治の歴史が消され、明治になって江戸時代の関東の歴史も資料が四散しました。時の政権にとって前の政権の歴史は、消そうと想わなくても保存せずに放置したら簡単に消えてしまいます。

信長の比叡山の焼き討ちは、宗教が主導した中世を1変させました。各地の戦国武将と一向宗との戦い、或いは戸隠のような巨大な修験教団が信玄や謙信の去就に悩んだりしました。関東に進出した家康は、関東の一大教団の日光を手名付けましたが、相模の大山修験が僧兵の大勢力とは知りませんでした。

大山修験は家康の命により天台宗から真言宗に変えられて、僧兵は解散され麓に降ろされましたが、僧兵たちが御師となって関東一円に営業をかけた結果、年間20万人もの参拝客を集める関東有数の観光地(?)に変わりました。

今までハイクでの感覚しかなかった大山に対する見方も少し深くなりました。それにしても明治の廃仏毀釈運動は残念な出来事です。