薔薇のエッセイ、秋の薔薇の手入れ

8月のお盆が終わってから毎朝朝食後日が照り付けるまでの約1時間半を使用して10日間、毎日庭の雑草取りと薔薇の夏の剪定を行いました。

またこれ以外に週1,2日は家内とウォーキングを行わず家庭菜園の雑草取りを行って来ました。

私の夏の後半の想い出は庭の手入れだったように感じます。特に今年は猛暑で作業は日が照る9時半までで、それ以降は不可能でした。こんな年は初めてです。

あれから1か月、再び雑草取りや1か月で伸びたランブラーローズの枝のカット、そして薔薇の植え替えを行いました。

借りている家庭菜園の端に1本樹が伸びていて、そこに烏瓜をはじめ蔦の雑草が絡まっているので、行く度に処理しています。特に青い実を付けている烏瓜の蔦を処分するのは心苦しいですが、繁殖力が強いため赤くなるまで待てません。そうして生き残った烏瓜の実を切って飾っています。

高校時代から烏瓜の秋の色が大好きで、当時未だ豊富だった武蔵野の雑木林を散策した折、積んできた烏瓜を部屋の机の上に置いて、音楽を聴きながら厚い紅茶を飲み、高原の詩人を気取っていました。あの頃季節は晩秋だったと想います。今は9月末に色ずくため、温暖化は晩秋の風情を奪ってしまいます。

昔は尾崎喜八とか串田孫一など山の詩人がたくさんいて、詩人のモデルに事欠きませんでした。当時、高校生でしたが、無類の煙草好きの親父からパイプを借りて、仲間とドテラを羽織りながら山でパイプを吹かしていました。若い高校生が山で老登山家のマネをしても仕方がありません。これは単なるマネでなく、自分たちが歳を経たら詩的な老登山家でありたいという願望だったような気がします。昔は、山に登ることは、単に山に登るだけでなく、書物を読みながら、歳を経たらそうありたいというモデル探しの要素もあったような気がします。

今の100名山の時代の登山界は、皆即物的で面白くありません。それは登攀記にも紀行文にも詩的要素が何も感じないし、山に登る登山者たちもコースタイム優先で山を登っているからです。山で花を愛でている人は昔より遥かに多いですが、それは画像で記録を採り名前を加える行為が主なような気がします。昔は花の名前などどうでもよく、「ミヤマシラネイソウ」で済んでいました。

あらゆることが簡易、簡便、効率、コスパで判断されるの時代です。

今回ノーベル医学賞を受賞された坂口先生は、受賞のコメントとして「一つ一つ大切に追及しなさい。追求すれば別な世界と出会う筈です。」

コスパを第1に重視して行動する社会への警鐘に想えます。

プリンセス・ダイアナです。

1昨年萩の苗を植えたら、昨年から大きく拡がって、薔薇を覆い始めたので時折枝を切るのが大変です。8月に枝先にかなり花芽を付けていたのですが、かなりカットしました。おかげで花は少なくなりましたが、特に葉が美しく気に入っています。

ミヤギノハギを植える様になり、萩は秋の季語なのに初夏の花のようになってしまいました。花札にあるように秋の象徴である野萩を見かけなくなり、見沼たんぼでや関東の寺院では秋に風情を味わえなくなったと想っていましたが、数年前に秋に唐招提寺を訪れた時、見事な萩が咲いていました。調べたら万葉集で萩が多いのは奈良盆地が原産地に近いとも記述がありました。

歳を重ねると、薔薇も小葉や小花が好きになってきました。

前庭の隙間中咲いていた虎の尾が終わりに近づいてきました。家内は仏花用としてこの虎の尾やジニア、千日紅、ペンタス、カラミンサを重宝しています。

主庭のランブラーの枝落しと雑草取り

この季節でも8月に切ったランブラーの枝が毎日10㎝ずつ伸びてきます。雑草も瞬く間に伸びて来て、少しずつ庭が荒れてきます。

リビングの椅子に座っていると、ランブラーの枝や雑草が見ようとしなくても眼に入ってきます。それはそれで緑と想えば気にならないのですが、いずれ雑草取りをしなければ、それこそ荒れ庭になってしまうことは確実なので、月に1回は雑草取りを行わなければなりません。

多忙な若いご夫婦たちが庭をコンクリート張りにして雑草を生やさないようにしたい気持ちはよく分かります。

しかし年寄りは時間がたっぷりあるので、つまらないTVを観ているぐらいなら、庭に出て雑草を駆除しながら土壌に触れて、アジアモンスーンの熱帯地方と変わらない夏季の高温多湿の気候を感じながら、弥生時代から小麦でなく水田で米づくりを営々として営んで来た日本人を想うことは決して無駄ではありません。腰が曲がるまで雑草と戦い米や野菜を作って来た私たちご先祖の勤勉な苦闘を想うと、現代社会や政治家の言動などそれで良いのかなと思うこともあります。

自分以外の事に何かを感じ想うことは生きている証にもなるのです。雑草取りは多くの本を読むのと同じような御利益があるような気がします。

施肥後10日してクライマーのシュートが勢いよく伸びてきました。

ランブラーローズの枝は、直ぐ伸びるため冬剪定まで何度か枝を切りますが、クライミングローズのシュートはランブラローズの旺盛な枝伸ばしとは異なるので、初夏以降に脇枝はカットしますが、長く伸びた枝を大事にします。

先日の剪定後施肥を行ったら、ア・ロープ・フランセーズとパレードのシュートが勢いよく伸びてきました。このシュートは来春のメインのシュートとなるために大事にして、誘引結束は冬剪定時に行います。

狭い庭での薔薇の植え込み、移設

我が家の庭は狭くて、もう地植えする場所はありませんが、今まで10数年栽培を見送っていたレイニー・ブルーを植えることにしました。

小型の薔薇はまだしも大型の薔薇は、これから先私より遥かに寿命が長いため、敬遠してきましたが、ガゼボに這わせていたラ・レーヌ・ヴィクトリアの寿命がもうすぐ尽きるため、それに代わる薔薇を植えることにしたのです。

ラ・レーヌ・ヴィクトリアはガゼボの壁面と天井に這わすために絶好の位置に植えていましたが、カミキリムシに食害されたといはいえ、未だ枯れていないため抜くわけにいかず、

ガゼボ周辺に植えようとしましたが、狭い庭の哀しさで、もう植える場所がなく、しかたがないので、嫌地の障害を承知で既存の薔薇を移設して植えることにしました。

それには薔薇を含めていくつかの植物を移設しなければなりません。まずカラミンサを移設し、その場所にバレリーナを移殖、バレリーナの移設後に嫌地対策のために丸ごと土壌を入れ替えてレイニー・ブルーを植えることにしました。

最初に可哀そうだけどカラミンサが伸び伸びと育っている場所に、カラミンサを抜きバレリーナのための植穴を掘りました。穴を掘ると直ぐレーヌ・ヴィクトリアの根が現れます。

細根が出ていない根は死んでいますから、取り除き掘り進みます。

バレリーナは右端のガゼボにもたれて植えていますが、もともとこの場所は我が家の1等地で、ブルボンの3姉妹の一つルイーズ・オディを植えてヴィクトリアと絡まして、

全面のアーチにマダム・ピエール・オジェを植えてダマスクのブルボンローズの優雅な世界を楽しんでいましたが、やはりカミキリムシの食害でルイーズ・オディが枯れてしまったため、しかたなく土壌を入れ替えてバレリーナを植えました。

このバレリーナは長尺苗を植えましたが、あまり成長せず優雅なバレリーナは楽しめませんでした。多分嫌地と言われる連作障害の影響だったのでしょう。しかし今回あえてレイニー・ブルーに挑戦します。

まずバレリーナを抜き隣の植穴に、バレリーナが植えてあった土壌と共に移殖しました。余った土壌は庭の別な位置に撒きました。次にレイニー・ブルー用に植穴をたっぷりと50センチ以上の深さに掘り、径も50㎝を遥かに超えた大きさで掘りました。

水はけのために底孔にテラコッタの破片やコンテナの破片を突っ込みました。

土壌は赤玉小粒、バーク系堆肥、土壌のミネラる補給のためにミリオンを混入し植穴に入れました。50×50㎝の植穴で土壌を新規に取り替えたら連作障害はどうなるか不安ですが、ガゼボに這わすためには鉢植えではパワー不足になるため、リスク承知で植え込みました。

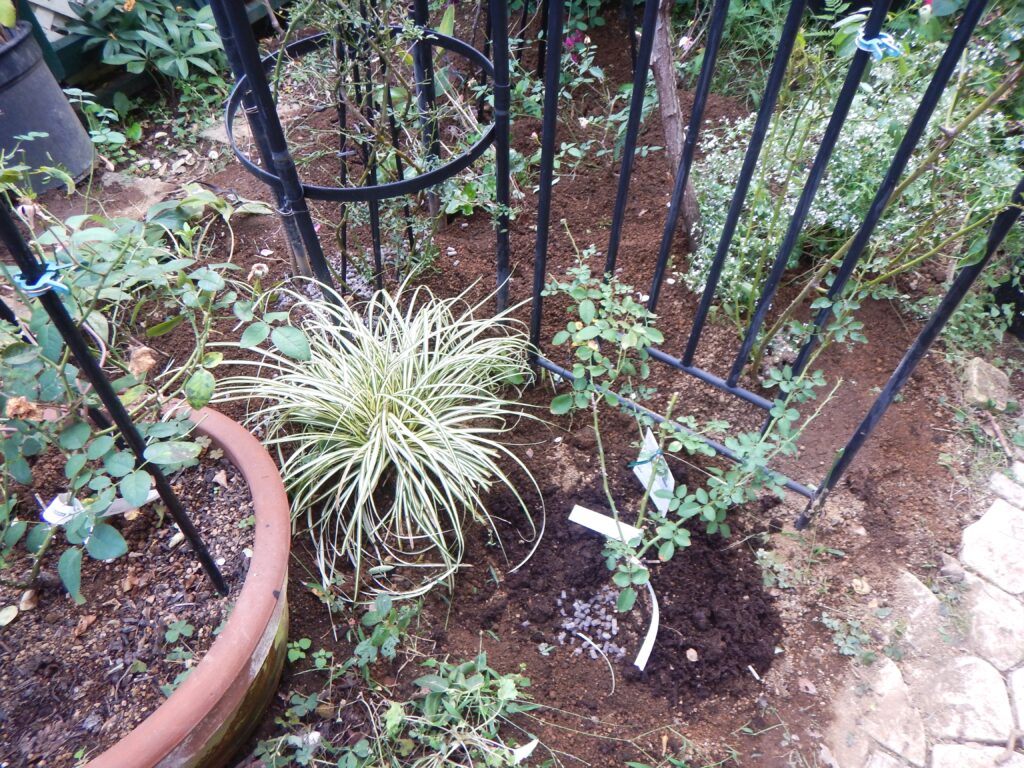

中央が新たに植えたレイニー・ブルーでガゼボの奥が移植したバレリーナ、更に奥に移動したカラミンサです。

テラコッタに植えていた夢乙女が根が回り過ぎてかわいそうなので、中央奥に地植えし空いていたオベリスクを被せました。

手前左の大型テラコッタに植えているのはボレロです。レイニー・ブルーはドイツ、タンタウの代表作で、ボレロは同じくドイツコルデスの代表作です。

角度を変えた配置です。この時期は移植の適期ではありませんが、レイニー・ブルーを早く植えようとこの時期を選びました。

作業を中断した時、ふとガゼボに這わした群舞の株元に、ゴマダラカマキリの食害のオガクズを発見し、直ぐにガットキラーで駆除しました。

今年の食害は昨年のゴマダラカマキリが産んだ卵かと思いますが、初夏から秋にかけて薔薇の葉や枝に定期的に薬剤を噴霧すれば、かなり防げると思いますが、私の場合は薬剤噴霧は面倒なためシーズン中ほとんど行いません。薬剤を空中噴霧すると自身にもかなり薬剤を浴びてしまいます。

昔は、肌も強く自信があったため、浴びることにはそれほど神経質になりませんでした。40代の時は庭で作業する時は家庭用の殺虫剤のスプレーを肌に直接かけて防いでいましたが、歳を取るとそんな馬鹿な事も出来ず肌の弱さを実感してきます。帽子、サングラス、ビニール手袋を装着し、終わるとシャワーを浴び、長袖のシャツ、ズボンなどは噴霧後洗濯カゴに放り込みます。こんな作業が面倒なため、たとえゴマダラカマキリの食害に遇おうと、噴霧器による薬剤の空中散布は行わない事にしています。

前庭の雑草取りを開始します。まだ1か月も経っていないのに雑草は直ぐ伸びてしまいます。雑草か栽培草花か他の人には見わけが付きませんが、混在しているから余計厄介です。

グランドカバー植物もしっかり土壌を覆っていない種類も多く、立鎌を使うと雑草と一緒に抜いてしまいます。

薔薇鉢を中心にして雑草を採り施肥を行います。以前は夏剪定後に堆肥のマルチも行っていましたが、面倒なので冬剪定後の元肥の際に行い、年1回になりました。

薔薇鉢の雑草取りは皮手袋を装着して行います。土壌をいじるのでゴム引きのガーデニンググローブの方が、手袋を消耗しないで良いのですが、棘を引っかけるために薄い皮手袋を使用します。

皮手袋はたまに保革油を塗ると4倍位長持ちします。

保革油も昔、山靴の皮にいつも塗っていました。長い冬山や春山合宿の前には牛皮の防水として保革油を塗りその上から靴クリームを厚く塗っていました。今の冬靴は裏側にゴアテックスのフイルムで防水を行いシンサレートフィルムで保温をしています。昔は厚い毛糸の靴下2枚重ね張りして凍傷を防いでいました。

この保革油は子供の時初めて皮のグローブを買って貰った時、運動具屋さんから勧められていつも塗っていた懐かしいものです。当時は天然油脂だったでしょうが今は石油素材からできておりパッケージにミンクオイル入りなんて表示があると嘘嘘しく想えます。

昨年冬、肌の保湿剤として処方して貰った薬の成分をみたらワセリンでした。昔は雪山の前に、アイゼンバンドやピッケルバンド、ワカンの締め紐、冬用テントの梁綱、ザックの紐、ワセリンを塗り凍結を防止していました。山で下級生がワカンの締め紐を凍らせているのを見つけた上級生から、ワセリンを塗ってこなかっただろ!とどやされていた光景が目に浮かびます。

昔、まさか亜麻仁油を飲むとは思っていませんでした。亜麻仁油はピッケルの木部シャフトやワカンの木部部分の強度を保護するために雪山前には塗っていました。今は毎朝ヨーグルトに家内が亜麻仁油を入れて食卓に出しますが、昔の山道具の話をしても解らないので話したことはありません。ただ価格は物凄く安価だったことを記憶しています。

この程度でも除草したことになるのです。これで今月の除草は完了しました。家の横と裏の通路の雑草は、今回家内が採ってくれました。

女性は完全にしゃがんで作業を行うため、私に比べるとスピードは4倍くらい早いです。

家庭菜園の雑草のピークは7月頃で、9月末になると旺盛な雑草は姿を消し、ツル性の雑草がはびこるだけで、今年は雑草取りのヤマは終わりました。

最盛期は週2回早朝の雑草取りを行いましたが、これで気が楽になりました。

見沼田んぼの夕焼け

今朝は雲が美しくいよいよ秋本番になったなと想いました。夕方も見沼たんぼから美しい夕焼けを楽しみました。これだけの夕焼けは1年に1度くらいです。

遠くにさいたま新都心のビル群が望めます。その後ろは武甲山ですが雲の影です。芝川の川面に夕焼けが反射しています。