歴史紀行、久々の神田須田町

WBCのワールドカップの激戦が始まる前日、旧友と1年ぶりに会うために神田須田町に行きました。

友人は以前の会社の仲間で、彼は私より遥かに若く私とは別なセクションを率いていましたが、うまが合うので良く同じ目的で仕事を勧めており、いつも会社と業界の未来について語り合っていました。そんな夢も果たさないまま私は現役を終えてしまいましたが、彼は大学卒業後当時のKDD(国際電電)に勤務したため海外に強く、途中転職し、今では神田に事務所を構えてある業界の国際組織のアジア事務所を運営しています。良き仕事仲間でした。

彼は登山は趣味ではありませんが、40代の時山に登りたいと言うので6月に赤岳に行きました。文三郎の急登が終わり一息入れますが、稜線に雨雲が降りて来たので、ピークで降られるのは嫌なのでここまでにしました。前夜私が夜行で運転して来て八ヶ岳農場から美濃戸に上がる斜面で、車のお尻が擦って登れないため、農場で仮眠して朝から登ってきましたが、睡眠不足でのためフラフラでした。この当時の山は空いていて、6月の日曜日だと言うのに赤岳を登る登山者は我々だけでした。

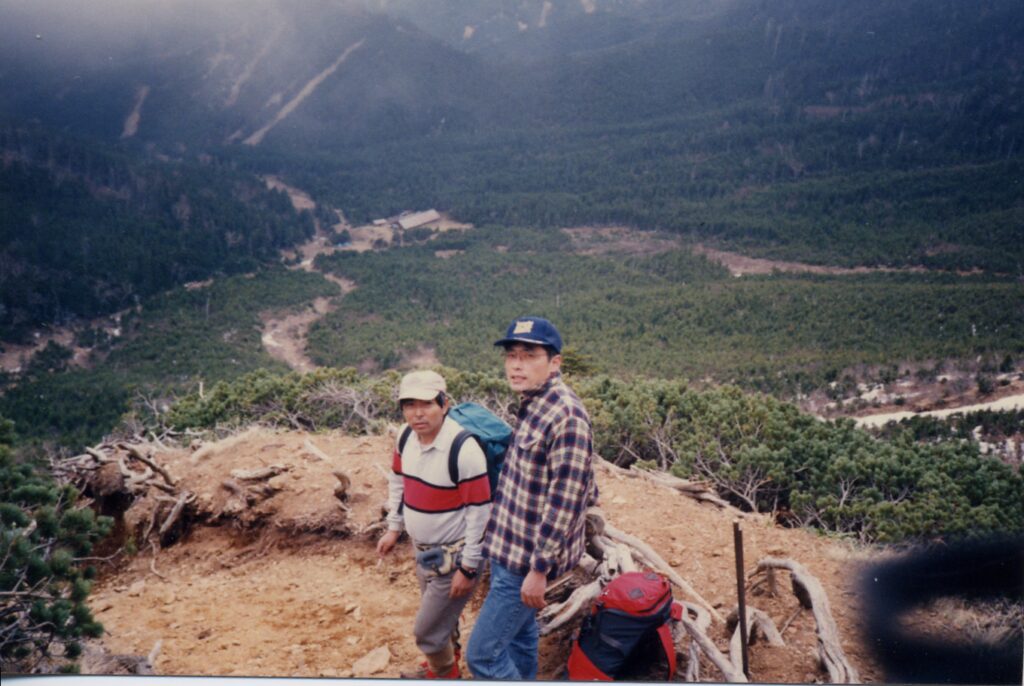

この画像は40代の時、会社仲間と高校ワンゲルの北八ヶ岳の小屋に泊まって、翌日白駒池から晩秋のにゅうに登ったときの光景です。忘れていましたが彼はここでコーヒーの豆を挽いて皆で、その香りとともにコーヒーを楽しんだ記憶があります。話が飛びますが、この時代の登山靴は革製のしか売っていなく、布のトレッキングシューズはザンバランしか売られておらず、革製の登山靴は慣らさないと履けない時代のため、素人の中高年の登山者は山に行く環境では無かったため、北八ヶ岳にも登山者はあまり見かけない登山の空白の時代でした。

彼の足元を見ると革製の登山靴みたいですが、それは米国で購入したダナーの革製トレッキングシューズです。

友人とは1年に1度は必ず会って近況を報告し合っています。長い間海外には出かけていない私にとって、彼の海外の話はいつも新鮮でとても刺激があります。彼は大学の同窓でもあり、法学部出身ですが西洋美術史に惹かれ大学院進学も考えたこともあるので、ビジネスの話の他西欧芸術にも明るいため、私にとって遠い世界のフィレンツェの話などはかなり刺激的です。

神田は学生街で昔から本の街でもありますが、スポーツ店や楽器店が集中しています。高校時代は登山用具店を良く覗いていましたが、60を過ぎて読んでいない山岳の古書をコレクションするようになると頻繁に訪れましたが、一通り読んでしまうと余り足を運ばなくなりましたが、それでも須田町の古書街を訪ね歩くと一般書店に品揃えしていない歴史書や軍事書など手に入れることが楽しみでした。

昔は神田と高田馬場が古書街と学生が集う都内の2大拠点でしたが、高田馬場は古書店が無くなりラーメン店が増えて学生の街の雰囲気は無くなりました。一方神田界隈は大学も本部を残して郊外に移転したため学生の街というより、出版社が多く集まり飲食店も洗練された店が増え、東京屈指の知的な街の雰囲気が漂っています。

街の風景を記録するためにスマホ撮影がしずらくなりました。カメラを向けると多くの通行人の人たちが画像の構図に入ってきてしまうため、撮りたいなと思っても

撮影を遠慮せざるを得ません。

お茶の水駅を降りて駿河台に向かうと、昔と違って街がすごく綺麗になりました。お茶の水駅から交差点を眺めると、学生時代は白鳥という喫茶店がありその隣は茗渓堂書店がありその階上には日本山岳会の事務所がありました。大学1年の時は、まだクラブが暇だったので中央大に行った高校のクラスメイトと白鳥で会っていました。

その頃の私の記憶では、駿河台を下ると左にニコライ堂が見え更に下って歩いて行くと、白雲なびく駿河台の名のとおり明治大のドームが直ぐ現れました。

私の学生時代は今のように御茶ノ水駅周辺には楽器店はそれほど並んでいなかった記憶があります。

お茶の水にはクロサワヴァイオリンと下倉ヴァイオリンの弦楽器専門店があります。息子が大学の交響楽団に入りチェロを始めましたが、最初はクラブの備品を使用していましたが、その内自分専用が欲しくなり、アルバイトでためたお金に私が足して、下倉ヴァイオリンに買いに行きました。息子は帰省する度毎に、眼を付けていたチェロを演奏室で試技を行っていたらしく楽器の最後の確認と、私は支払いのために行ったようなものでした。ただ生まれて初めて訪れた弦楽器専門店では、店員の人たちも音大出の皆弦楽器のプロばかりで、たやすく楽器を扱う姿と知識には驚かされました。

明治大学は超高層のビルに変わり、昔の明大の面影はありませんでした。

高校2年の時ワンゲルを創部して、先輩のつてで最初の山行が明大ワンゲル部の草津の山小屋で明大部員の指導を受けることになり、仲間数人と天幕を借りに駿河台のワンゲル部の部室を訪れました。明大体育会の部室はドームの1階の円形のフロアに区切られており、暗いワンゲル部の部室を訪れました。その時多くの部員は坊主頭で学生服を着たガラガラした人たちばかりで、異様な雰囲気に満ちていましたが、皆さん私たちに高校生に親切で天幕と部報を皆に1冊づつ頂きました。

上の画像は、5月Gw時に行った浦高ワンゲル初めての合宿で、明治大学ワンダーフォーゲル部の草津の小屋をお借りいたしました。ワンゲル活動の生活技術を学ぶために、明大ワンゲルから特別に指導者を派遣していただきました。

高校ワンゲルは全国でも新宿、戸山など都立高校の1部と早稲田学院しかなく埼玉県でも我々が初めてだったので、大学ワンゲル部は皆後進の指導に熱心に当たってくれました。これ以後夏は慶大ワンゲルの浅貝小屋、冬は上智大ワンゲルの北八ヶ岳小屋の小屋を活用して指導を受けました。

この年は安保反対活動は最高潮の年でした。6月に慶大ワンゲル部室を訪れた際、JR国電を北浦和駅から乗車すると、大勢の人々が旗やプラカードを持って駅ごとに乗り込んで来ました。前日に国会前広場で東大の樺美智子さんが亡くなり、新聞で大々的に報道されていました。田町からの帰途、仲間と国会前の様子を見ようと東京駅で降りましたが、国会前は広場は大群衆が詰めかけシュプレヒコールが鳴り響き、まさに革命前夜の雰囲気で、その異様な雰囲気がいつ爆発するか怖くて広場には近づけませんでした。後年ロシア革命の描写を読んだ時、この時の国会前の雰囲気はそれに匹敵しているように感じました。

明治の校舎の間の小道の奥に山の上ホテルがあります。山の上ホテルはかって川端康成や三島由紀夫、池波正太郎、壇一雄、船橋聖一、尾崎士郎などの文豪たちが、神保町に出版社がたくさんあったこともあり、この静かな小さいホテルに籠って執筆したと言われています。ホテルの裏側は緑の多い小道が続き散歩に適しており、またこじんまりしたレストランは品の良い味で有名でしした。

ホテルは築80年を超えているため耐震工事が必要で、昨年から休業中でレストランだけが開いています。

旧友曰く、この山の上ホテルは明治大学が購入したそうです。

もう一つ山の上ホテルは私たちが結婚式を挙げたホテルです。結婚式場を決める時、家内がこの山の上ホテルを提案しました。家内は昔からこのホテルの存在を知っていて結婚式を挙げるならこのホテルにしようと考えていたそうです。私にとって神田界隈はあまり馴染みはありませんでしたが、下見にホテルに出向くと、けばけばしく無く静かな落ち着いた雰囲気が気に入ったのと、当時は珍しくなっていた肋骨服のドアボーイが2人いて、そのクラシックな雰囲気が印象的でした。仲人は高校の恩師にお願いし、披露宴も和式に考えていたのでクラシックな雰囲気はぴったりでした。

明治大学の駿河台校舎のロビーです。以前は駿河台の歩道は須田町の交差点まで、ファストフードを購入する明治の学生で溢れていましたが、いまは学生の姿はあまり見かけなくなりました。巨大な校舎内でたむろしているのでしょうか?それとも郊外に行ってしまったのでしょうか?早稲田の構内と比べると学生の姿がとても少ないです。

駿河台校舎の前にある、元主婦の友社が開館したカザルスホールで、今は閉館して日大法科大学院です。我が国初めての室内楽専門の音楽ホールでした。私も何回か行きました。また千代田区と日大が共同で来年度開館予定がありそうです。

カザルスホールが開館した時、とうとう神田も文化の街になったなという印象を持ちましたが、出版社単独で運営するのは無理があったのでしょう。

音楽が好きな我が家族で、取るに足らない家族だけの2つの小さな思い出があります。1つは小山美稚恵さんが埼玉会館でコンサートを行った時、当時小学生だった子供たちと演奏会を聴いた後、中山道のおいしいお蕎麦屋さんで蕎麦を食べていた時、突然小山美稚恵さんが関係者と来店しました。私は驚いて家族全員起立し家内が演奏会のお礼を申し上げました。

もう一つカザルスホールでは家族の小さな想い出がありました。東京の有名なピアノ教室が主催した演奏会で、小中学生がN響の団友オーケストラがバックになりコンチェルトを演奏した珍しい音楽会で、子供たちのピアノの先生の薦め行きました。私は小中学生たちの演奏より、バックのN響OBたち老人ばかりの演奏に興味がありました。前列のチェロを演奏する白髪の老チェリストが、とても優しい眼ざしで子供たちの演奏者をカバーしている様子が眼に入りとても印象的でした。

演奏が終わって御茶ノ水駅に向かう交差点で、大きなチェロケースを抱えて青信号を待っている白髪の老チェリストが眼に入りました。交差点で横に並んだので「お手伝いしましょうか?」と声をかけたらにっこりとして「いや結構です。」といって凛と背筋を伸ばし大きなチェロケースを背負い、颯爽として交差点を渡って行きました。この人の事は演奏中家内も息子も娘も皆気付いていました。

後年、大学のオーケストラに入団してチェロを始めた息子に、「カザルスホールの白髪の老チェリストの事を覚えているか?」と聞いた時「覚えている」と言っていました。多分子供ながら息子も、凛としたあの白髪の老チェリストの姿が格好良いと想ったのでしょう。カザルスホールの前を通ると、他に行った室内楽のコンサートよりこの老チェリストばかり想い出します。

三省堂本店です。もう完成したと想いましたが、完成を報道されていなかったので、随分長い工事で、開店は来年だそうです。この本店が開店すると須田町は一気に変わるでしょう。こ三省堂前で旧友と待ち合わせしました。彼のオフィスはすぐそばです。

すずらん通りです。ここはむかしからのんびりした通りです。卒業後、集英社に務めた同期の小島兄と、定期的にマージャン好きな同期が集まってこのすずらん通りの雀荘で徹マンをやりました。

当時徹マンは違法でしたので、雀荘のカーテンは明かりが漏れないように厚い生地でした。同期の小島兄は集英社でかなり出世しましたが、残念ながら10年前の70代の初めに亡くなってしまいました。亡くなった時は重要人物だったのでお葬式は社葬レベルで行われ、有名作家の供花も幾つか見受けられ、彼は何も言わなかったけれど、彼らと交流があったことを知りました。

彼は晩年映画と寄席が好きで、小学館が運営している神保町シアターや国立フィルムセンターにマイナーな映画を良く観に行きました。

彼はまた深大寺薔薇園で薔薇栽培に興味を持ち、クライマーのクリムソン・グローリーを購入し、自宅の玄関の壁面に大樽を設置し、メールの画像をやり取りしながら肥料、剪定、誘引など栽培方法を伝授しました。

上の画像は私たち同期が新人時代のもので、11月下旬の乗鞍雪上訓練合宿の際、快晴の乗鞍のピークの昼食のひと時です。この時彼の音頭で同期皆で当時流行っていた吉永小百合と橋幸夫の「寒い朝」を唄った記憶がありますが、後年彼に言うとそんな歌は唄ったことは無いとしきりに否定していました。18,19歳の時の純な感情が恥ずかしかったのでしょう。

この翌々日に、深い雪の斜面を登る訓練中1パーティが雪崩に巻き込まれ全員雪に埋まり4年生が亡くなりました。同期では彼ともう一人の2人が巻き込まれ掘り出されました。もう1人の同期はその後クラブを退会しギターの学習のためスペインに渡りました。60歳になった時、同期皆で合いましたが、ギター教師になった彼曰く、スペインで暮らしたのは雪崩とは無関係だと言っていました。高校山岳部出身の彼は、山とギターの2つの趣味のなかでギターを選択したのでしょう。

同期たちは青春時代、様々な選択をしながら生きてきました。

彼は大男で山にも強かったのですが、1年の11月、乗鞍の雪上訓練合宿で雪崩に埋まり4年生も亡くなりましたが、それ以来沢登りが主で雪山にはあまり熱心でなくなりました。60過ぎて、同期の山は同行しませんでしたが、江戸の史跡や、日本のあちこち旅を行いました。雪の最上川船下りを行った後、銀山温泉に泊まり蔵王に行きました。

映画好きの彼は成瀬巳喜男監督の「乱れる」で銀山温泉のこの宿の2階の部屋で高峰秀子と加山雄三のロケに使われたのではと、女将に聴いたらその通リだと言っていました。この映画は加山が兄嫁の高峰秀子に道ならぬ恋をして、山形に帰郷した高峰秀子を加山が追いかけて、この銀山温泉に来たのです。映画は荷車に乗せられた加山の死体を高峰秀子が後ろの2階の窓から見送るラストシーンで終わりました。この映画は我々の学生時代の都内の風景が良く描写されており、とても懐かしい映画です。高峰秀子には年代も離れており女優としてあまり関心が無かったのですが、この映画を観てその美しさにびっくりし、年下の加山が恋する気持ちも良く分かりました。高峰秀子の美しさがこの映画のリアリティを高めていることが解りました。

私たちが卒業まもない当時の映画のため、銀山温泉では女将以外知らないようです。その後神保町シアターで上映されたので皆で見に行きました。

素敵な老舗の紅茶専門店のTAKANOです。サンドイッチやパンやデザートのババロアが美味しく前回もここに来ました。11:30開店で間際に来ましたが、この10分後あっという間に満員になりました。彼女たちは会社の昼食時間が訪れる前にやってくるのでしょうか?或いは出版関係が多いせいか時間は自由なのでしょうか?

こういう店が人気があるのは、神田神保町はがやがやとした学生の街から知的な文化の街に変わった証拠なのでしょうか。

古本屋街の悠久堂です。山岳書に強く多分、我が国の山岳書の古書では悠久堂が一番でしょう。大学山岳部の過去の部報の総集版が結構品揃えされていますが、私にとっても大学山岳部の部報は、活動した時代が共通していると身近なため読んでも面白いですし、人気があるので直ぐ無くなってしまいます。古い大学山岳部の部報は発行部数が限られているいるため、持ち主がお亡くなりにならないと本棚に並ぶことはありえないため、とても貴重なのです。

1年ぶりに覗いたらまた結構様々な山岳古書が集まっていましたが、ほとんど読みつくしているので購入意欲は湧きません。

翌日から名物神田神保町の古本市が開かれるため準備に余念がありません。出品する人たちは須田町に店を構える業者でないため、余計見慣れない本が出品します。

過去何回か来ましたが、主に歴史関連の図鑑の全集など見つけて購入し宅急便で自宅まで送りました。全国の寺社図鑑、街道図鑑などは、調べる際は図書館に行かなくても直ぐ調べられるため、とても重宝しています。

もう古書は購入しないと想っている私も、今回も須田町に行く時は30リッターのサブザックを背負っていきます。山岳書は卒業しましたが、歴史関連書は無尽蔵なので欲しい本が目に付きます。

明日はこの通リはごった返すでしょう。

本の衰退が叫ばれて20年経ち、全国の本屋さんが半分になってしまい国もとうとう対策に乗り出しました。

思うに図鑑のビジュアルは小さな画面のPCやスマホでは表現できず、メディアの優劣など比較しようにもありません。書物としてスマホの利点は、旅の車中などではスマホの電子本はかさばらず便利ですし、近年難しい本は一気に読めないのでスマホにキンドル本をダウンロードして、家のトイレなどでも読んでいます。

一般にスマホによって読書時間が減り、1か月に1冊も本を読まなくなった人が増えたと言われていますが、それはスマホによって本を読まなくなったのではなく、本が好きな人はスマホに入れて読みますが、本を読まない人は元々子供の頃から本を読む習慣が無かったというべきでしょう。

では、子供の時、TVアニメやゲームや漫画で本を読む時間が無いから読書の習慣が身に付かなかったと言われますが、子供時代を振り返って見ると漫画は好きでかなり愛読したり、少年雑誌も7つぐらい付録があり読むのが楽しみだったし、映画も日常世界だったので良く見たし、活劇は毎日紙芝居を観ていました。そして小学5年生になると多少忍耐力が着き活字が苦にならなくなるため、趣味の本や世界の冒険小説、伝記などはかなり読みました。

かって文章の得意な子供は、文章だけでなくビジュアル表現を身に着け、漫画を描くだろうし、文字やビジュアルだけでなく音を表現したいと思うと音楽に親しむだろうし、身体の表現が得意な子供はダンスに眼をつけるでしょう。要は表現が多様化し、かって小説家や詩人や画家を志していた子供たちが漫画家やアニメーターやゲーム作家やミュジーシャンを目指す時代になっただけです。これらのジャンルで活躍している人たちは皆、その底辺には文字文化が通奏低音のように奏でられおり、表現手段が活字から多様化しただけです。

結論から言うと、小中学生、高校生、大学生、社会人たちが本を読まなくなった原因はスマホや活字以外のメディアのせいではなく、子供の時の家庭や学校で読書の習慣が身に着けなかったためだと想います。私の子供の時代は、貧しい時代でしたが、親も今のように教育熱心ではありませんが、競争社会でなく心が豊かな時代でした。小学校のクラスの半分は本が好きでないことは明白でしたが、子供が自立した思考が持てるようになる5、6年生になると、それでも先生方は賢明に本を読む教育を行っていたことを想い出します。

また学校だけに頼るのでなく家庭の習慣によって身に着くもので、親が本を読んでいれば子も読むものと想います。子供の頃の我が家は父親は本には無関心でしたが、母親が本好きでした。