山と自然のエッセイ、火山灰地と農業

13年前、阿蘇のおいしいレタスやトマトと出会ってから、火山の旅や山行を改めて振り返ってみると、火山灰地は作物不毛地帯でなく土壌の物理特性に優れた火山の土壌は、やはり今では我が国有数の農産物の産地になっていることが分かりました。

今回は阿蘇のおいしいレタスやトマトの秘密に触れる前に、農産物を豊かに実らせる火山の土壌の特性について記しました。次回は火山の土壌のおいしさの秘密に迫りたいと考えています。

関東の土壌に最も影響を与えている浅間山

薔薇のエッセイのタイトルで一連火山の土壌にについて書いています。しかし薔薇と火山の土壌と無関係のように見えますが、私は薔薇の栽培を始めた時から、土壌としての物理特性に優れた火山灰土の赤玉土を、鉢植えだけでなく庭植えにも使用しています。

赤玉土は昔から園芸愛好家の間で使われている定評の園芸用土で、特徴は土壌の生命である団粒が崩れにくいことが理由です。赤玉土の産地は栃木県の鹿沼で、関東ローム層と言われる古い火山灰土を焼いてつくられています。関東ローム層の土壌は関東どこでも取れますが、赤玉土は差芽用土で名高い鹿沼で集中的に生産されています。

日本の国土の土壌は均一でなく、植物の成長に適した土壌と適さない土壌があります。たとえば謡曲羽衣に出てくるくねった枝の浜辺の松は、松の美意識の象徴ですが、松は砂浜の最悪な土壌でも生きられる強い樹木です。土壌の良くないと言われている京都では、松はいじけてくねって育ちますが、土壌の優れた関東では松は幹を真っすぐ伸ばして育つので絵になりません。

このように園芸愛好家の間では、火山灰地の赤玉土が優れた園芸用土として定評があるため、産地は北関東の鹿沼ですが全国的に普及しています。

私はガーデニングを始めてそれまで無縁だった土壌について学ぶ内に、園芸愛好家の定番の赤玉土から火山灰土の構造を知るにつけ、火山山麓がなぜ作物の不毛な地帯と言われるようになっていたか大きな疑問が生じましたが、図書館で土壌関連の書物を紐解くことによってその疑問は直ぐ解消しました。

ということで私の心の中では、薔薇栽培と火山灰地は密接な関係があると考えています。

火山の多くは麓から目立つ独立峰ですが、高校時代登山を始めてから、名山と言われる火山のような麓から見える独立峰は、険しさとか深い谷がなく神秘性に欠けることから登山の対象とはならず登行興味は湧きませんでした。従って那須岳に登ったのは60歳過ぎてからで、日光白根山は登りましたが男体山は未だ登ったことはありません。

60年も登山を続けていると、景色にも新鮮さは感じなくなり登校意欲も減少したため、少し山の歴史でも調べてみようと思い立ちました。

しかし山の歴史を調べてみると、同じ山でもアルピニズム対象の山岳には登攀史という狭くて深い歴史がありますが、反面地元の人たちに関わりありそうな山の峠一つ取っても、これら険しい山岳の峠には山麓の人々との交流や交通の歴史が皆無であることに改めて気付きました。たとえばロープウエイで誰でも登れる那須岳の歴史を調べてみると、意外に歴史は残ってなく、ロープウエイの無い時代に書かれた深田久弥の100名山でも登行ルートは不明確でした。

結果那須岳の表山麓は原生林に覆われ人が近づけず、那須岳そのものは宗教登山の対象でもなく、板室温泉から会津に抜ける細々とした山道の旧三斗小屋付近の温泉沢に修験者が権現を感得してから板室からの修験道が開かれましたが、那須岳ピークそのものは人々の宗教登山の対象ではありませんでした。

また穂高岳周辺の徳本峠や安房峠など、人々の往来がありそうな峠でも僅かな伝説が残っているだけでとても歴史にはなりません。それは当然で山麓の人たちにとって急峻な山岳は交通の障害以外何物でもありませんでした。

反面アルピニズムの対象外だった火山は、古くから麓の人たちに崇められており、山そのものが宗教対象で、麓に神社、山頂には奥社が祀られてきました。出羽の鳥海山など山頂に出羽一宮が鎮座しています。そして少し調べていく内に、平野に近い火山は水稲耕作の水源の山として信仰の対象となり、山そのものが修験教団の本拠となっている例をたくさん知りました。

火山は恐ろしさと恵みを与えてくれるため信仰の対象となりました。

火山は怪異な山容が多く、直ぐにでも噴煙があがりそうな、とてもこの世のものとは思えない姿のため、それが麓の人々の信仰を集めてきました。

火山の上部は、噴火の溶岩が剥き出したままで土壌が発達していないため灌木帯も発達せず、従って森林限界が低く岩が剥き出しの怪異な山容も人々に畏敬の念を与えています。

また火山の地表には山では当たり前の深い沢や谷が発達せず、沢の水も溶岩の間を流れないため、大半が伏流水として溶岩の下を流れ、山麓近くになってようやく伏流水が湧き水の形になって地表に現れてきます。

伏流水は昨日今日の雨水が湧き出たものでなく、一説には何十年もの間溶岩の下を磨かれながら湧き出た清涼な水で、枯れるということが無くそのおいしさと永遠性から神の水として崇められてきました。この水を利用して野菜など農産物が作られました。

火山の水は伏流水のため、直ぐ下の山麓では水稲耕作は発展しなかった。

はるか遠くに見える那須連山の水によってこの水田は営まれています。白河から棚倉に行く街道沿いの水田風景です。多分この水田は江戸時代から続いているようです。

現代は灌漑設備が整備されていますが、那須連山の場合、平らな山麓でも伏流水が続いたため、明治時代に灌漑用水がつくられるまで那須高原は誰も人が住まない地帯が続きました。

源平時代の那須の与一の本拠は現在の那須高原の那須町や那須塩原市でなく、常陸との国境をながれる那珂川流域にあり、ここがかっての国衙所在地でおおよそ現在の那須とは無縁の地域でした。

他の火山も明治時代まで、那須連山と同じく伏流水が現れる場所まで農地としては適さず、耕作地としては未開だったような気がします。

我が国の火山灰土は黒ボク土と呼ばれています。

我が国の火山灰土は、黒ボク土と呼ばれる黒っぽい土壌です。

この土壌の黒っぽい色は、草の枯葉や灌木の落葉、動物の死骸などが、微生物によって分解され腐植となって粘土に吸着されているため、黒い色となっているからです。

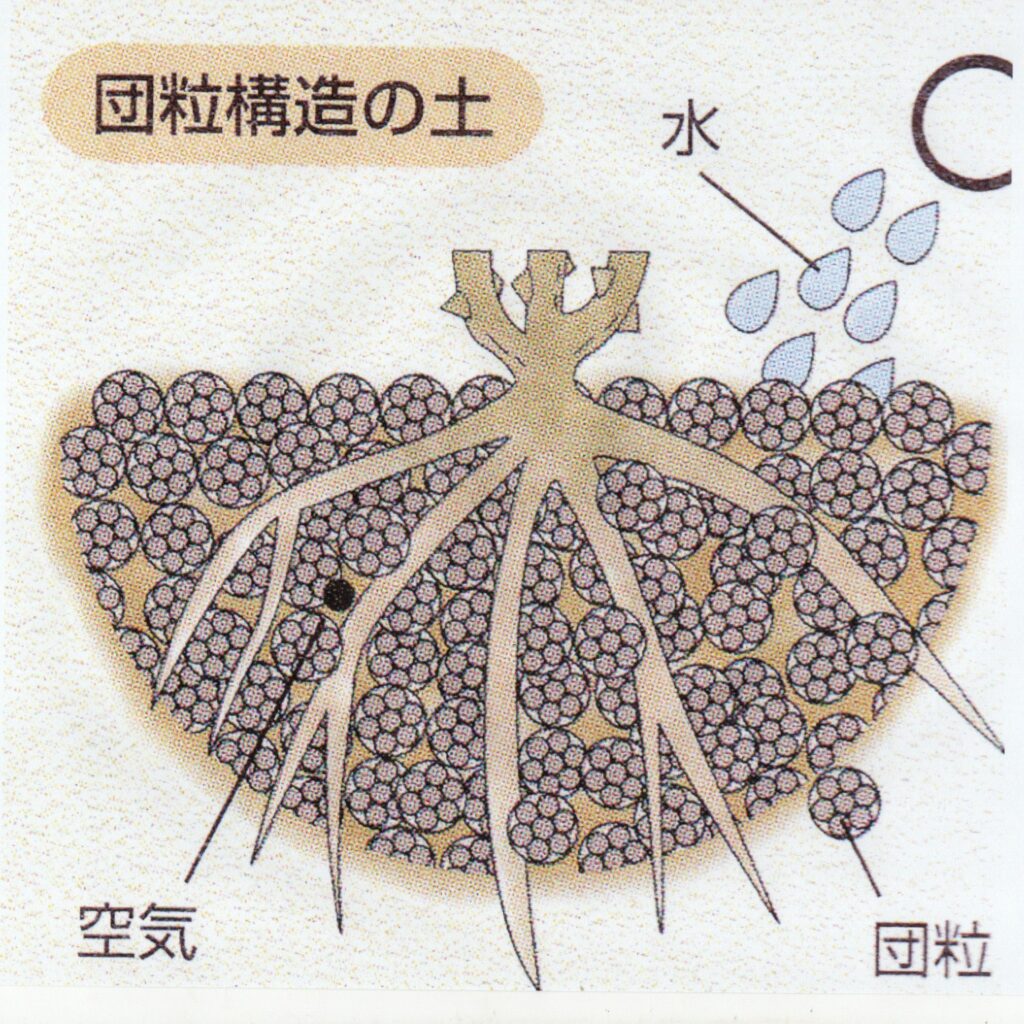

黒ボク土は、土壌に微生物の餌となる腐植を多量に含み、腐植を吸着した粘土同士が隙間をつくり、植物の根張りに適した水はけと保水性に富んだ団粒構造の理想的な土壌です。

自然のサイクルが見事に生かされている阿蘇草千里

阿蘇の草千里では縄文時代から早春に大規模に野焼きが行われており、たえず草や灌木が新陳代謝され、燃やした灰は草木灰となって、リン酸やカリ分を土壌に供給しています。

毎年焼かれた草に新芽が出て柔らかな草に成長し見事な草原に変わり、ここに赤牛を放牧しています。

赤牛はこの柔らかな新鮮な草を食み、牛糞は草千里の有効な堆肥となり、牛糞堆肥は昆虫や微生物によって分解され腐植に変わり、それが糊となって土壌の粒子を結合させ自然に団粒を維持して行きます。

放牧された赤牛はミネラルが豊富な牧草を食み質の良い肉牛を供給します。

火山灰地はリン酸を吸収してしまうことが判らなかったため、長らく作物不毛地帯でした。

桜島は稀に見る巨大な桜島大根の産地です。桜島大根は火山の賜物です。

しかし理想的な物理特性を持つ火山灰土の黒ボク土の欠点としては酸性土であり、しかも作物栽培の決定的な欠点として、腐植を吸着する粘土が同時にリン酸も吸着してしまうため、作物の花や実の結実を阻害して農作物が実らなくなってしまいます。

戦前まで火山灰地は農地として不毛の地として、多くの開拓農家を撃退してきました。火山の山麓では開拓農家は粟や稗、蕎麦などかろうじつくって来ましたが、自家用だけでせいいっぱいでした。

明治時代には、近代的な土壌の研究が活発でなく、黒ボク土がリン酸も吸着する結果、極端なリン酸不足により作物が実らない事実は、知られていなかったようです。

有機肥料の内、窒素は草の枯れ葉などで補給でき、カリ肥料は草木灰で得られますが、リン酸肥料は動物の骨粉や鶏糞などでわずかに得られるだけです。このため化学的に過リン酸石灰が初めてドイツで作られたのは19世紀中頃であり、我が国でも本格的にリン酸肥料の生産が始まったのは昭和も押し迫ってきてからですが、直ぐに米軍の爆撃を受け生産量は低下しました。

リン酸肥料の本格的な生産は、戦後肥料工場が再建され、リン鉱石の輸入が盛んになった1950年代からで、同時に窒素、リン酸、カリ肥料をミックスした化成肥料の本格的生産が始まりました。これによって火山灰土の黒ぼく土は改良され、火山灰地は徐々に有力な農産物の生産地に変わりました。

歴史にIFはないけれど。

明治の学問で農業の土壌研究が積極的に行われていたとしたら、近代の歴史はかなり変っていたのでないかと想像します。

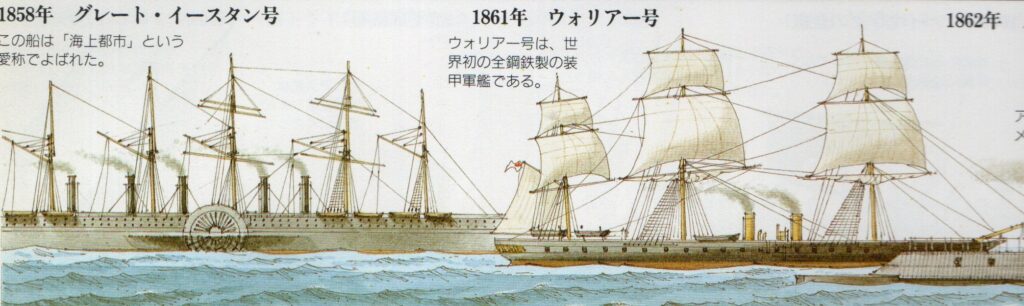

講談社進化の歴史パノラマ博物館より転載

明治の初め新しい国家運営を行うために数年を要して岩倉使節団は欧米国家視察を行いました。

この視察によって明治新政府は江戸250年間の安定を支えた農本主義を否定し、工業国家を目指し富国強兵国家への道に邁進しました。

岩倉使節団は欧米の重工業に代表される近代国家の姿に魅入られましたが、欧米国家の社会の安定を形成している基本が農業と畜産業であったことに眼を向けませんでした。

近代国家樹立のため教育を重んじ招聘したお雇い外国人も近代農業、畜産分野は皆無で、政府が樹立した高等教育機関の大学でも、現在国民の大多数が肉食になった今でも畜産学部は数えるほどで畜産が盛んな県でもゼロが多く、農学部も文系学部に比べると極めて地味でした。

江戸時代は飢饉では各藩の年貢免除や種もみの贈与などバッファー装置が働きましたが、明治になると直接税の社会になり、飢饉になると税はおろか地主に地代を払えず娘の身売りが続出しました。更に農業の機械化の発想すらなく馬や牛も高価なため耕地が開墾されず、水稲の品種改良や薬剤の開発が進まず、農地不足で国を挙げて満蒙開拓に乗り出し欧米の干渉を受け、不幸な太平洋戦争に突入してしまいました。

余談があります。農業機械、土木機械の貧困さが、太平洋戦争の島々の奪い合いの消耗戦で露頭してしまいました。日本軍が米軍飛行場を爆撃しても翌日にはブルトーザーでたちまち復旧してしまいましたが、日本軍の飛行場は爆撃で穴を空けられると、スコップやツルハシしかないため復旧に数週間を要しその間、空は米軍機の跳梁に任せました。

国家のかじ取りの誤りは末広がりに大きくなって行く例です。

もし土壌研究や品種改良研究、肥料研究など農業、化学研究が、農業機械開発が積極的に行われていたならば、昨今先進工業国は全て農産物輸出大国であるのに反し、我が国だけがOECDの農産物輸出で下位国の現状に甘んじていることは無かった筈です。

とくにアジアモンスーン地帯の我が国の高温多湿の気候は、欧米に比べて植物が黙って育つ気候であるのに反し、それが農地不足の理由で大陸進出の原因になったことは極めて残念です。ロスの山火事を見ても多大な費用をかけて砂漠に木を植えても、地中は慢性的に水分が不足している地域故に消火に手間取ったように想います。

私たちは子供の時から日本は国土が狭く資源小国だと教えられてきました。戦前は特にそうでした。石油やゴムがないだけで資源小国だと定義づけられてきたのです。

某大手鉱山会社の友人に聞くと、日本は火山国で地形が押されたり収縮する地形は鉱山資源が豊富な資源国だと言っています。しかし採掘と製錬には費用がかかると言っています。事実石見銀山の銀は世界の3分の1を占めていたし、金山も有力で銅は江戸時代を通して出島からの主要輸出品でした。

たとえば、大陸の乾燥地帯の視点に立たず、我が国の歴史を高温多湿なアジアモンスーン地帯に位置した視点で改めて歴史を振り返ってみると、通説とは違った想像が可能です。

弥生時代我が国はアジア最大の木材資源大国だったと想像します。山岳の豊富な森林と沢水は良質な砂鉄と鍛造の鉄づくりのための豊富な燃料を供給しました。豊富な木材と豊富な鉄の資源大国であれば、当時の最大の移動手段である船の建造が容易でした。事実、秀吉の時代半島出兵で日清戦争と同じ15万人の軍勢を渡海可能な船舶を大名たちは保有していました。当時スペインでも英国、オランダでも15万人の武装兵力と、近海でも渡海可能な船舶は保有していませんでした。

古代、半島や大陸の人の移動と物資の導入は、半島からの移入を待っていたのでなく、船舶建造能力がある海洋国家の我が国が出向いて行っていたと想像します。

たとえば律令時代、高句麗の遺臣たちが建国した渤海国は、30数回我が国に使節を派遣して来て帰りには新しい船を建造して貰いそれで帰国しました。

弥生時代末期、豊富な鉄器によって大規模な水稲耕作のための灌漑設備が整えられ、稲の生産量が一挙に上がりました。

古墳時代になるとそれまで扇状地を利用していた水稲耕作が、平野でも安定的に水を供給可能なように、大規模な古墳づくりと溜め池づくりを兼ねた巨大な前方後円墳が流行しました。

更に想像を続けます。弥生時代から古墳時代急速に国家統一作業が行われた背景には、我が国が東アジア一の海洋国家だったからだと想います。

海洋国家の伝統を持つ我が国は、以降東アジアや世界の海洋の動向を見ながら政治を勧めてきました。

そのため我が国の歴史は、体制が代わるたびごとに前体制を否定せず、基本的に改良しながら斬新的に進めてきました。

明治新政府は歴史の中で唯一前体制を否定して出発しました。

太平洋戦争後70年経ち近年ようやく食料安保が叫ばれるようになりました。

火山灰土の黒ボク土の最も大きな利点は、団粒構造の土壌であることです。

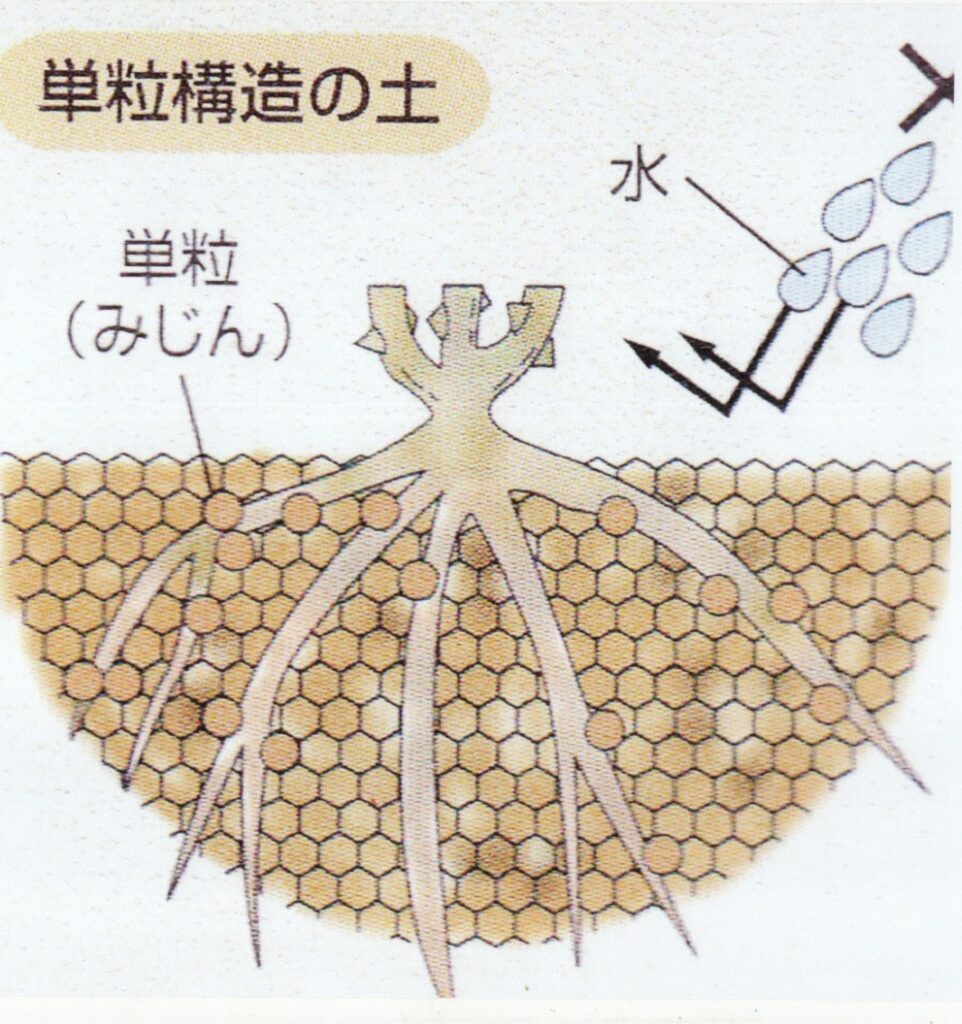

植物は光によって炭酸ガスを吸って酸素を放出する光合成を行っていることは、誰もが知っていますが、同時に、植物も他の生命体と同じように生命を維持するために茎や幹、そして根から酸素を吸い炭酸ガスを放出する普通の呼吸を行っています。

特に根は地中の土壌の隙間に蓄えられた空気の中から酸素を吸って呼吸を行い盛んに細胞を分裂させて成長を行っているのです。

従って左図のような単粒構造の粉状の土の粒子が隙間なく詰まっていたり、粉の粒子が固く結合した土壌だったりすると、土壌中に空気が無くなり、根は呼吸することはできず、茎や幹から酸素を得ようとしても酸欠状態になってしまいます。

まして雨や水やりを行っても固く詰まった土壌は表面で水をはじき、土中まで水は浸透しません。

水はけの良い良好な土壌でも、耕さず放置したままでは、土の粒子が劣化し粉なって自然に単粒の土壌に変化してしまいます。

畑のように広い場所だったらともかく鉢やコンテナ栽培では、最初は良好な土壌でも狭い空間で1年でも水やりを続けていたら、確実に単粒構造の土に変化し、根は呼吸できなくなるため、単粒化は死活問題です。

そのため定期的に植え替えと土壌の入れ替えが必須になります。

しかし鉢やコンテナでしたら入れ替えは可能ですが、広い畑の土壌の入れ替えは不可能です。そのため広い畑では団粒を維持するための作業が必需となります。

限られた容器の鉢栽培では、土壌が劣化したらそれこそ植物が育ちません。

まして薔薇など限られた容器の中で栽培するためには、定期的な土壌の交換か、鉢を大きくして堆肥など加えて、土壌の劣化を防ぎます。

昔から限られた土壌空間を使用した鉢植えの園芸用土として赤玉土があります。赤玉土は大粒(鉢底用)、中粒、小粒の3種類と近年では少なくなりましたが、より粒子が固い硬質赤玉土があります。

赤玉土は火山灰地である関東ローム層を焼いて大、中、小と分けそれぞれ利用によって分類しています。

赤玉土は腐葉土や良質の堆肥と7:3,か6:4でブレンドされ鉢植え用土として理想の団粒構造の土壌を作ります。

物理的に理想の土壌とは、左図のような、土の粒子同士が固く結合しあった団粒構造の土壌が、隙間に空気や水が溜められ、或いは余分な水は下に流れ、根はいつも呼吸できる環境が維持できます。

団粒の土壌は水はけと保水性という矛盾した要素も物理的にクリアしてくれるのです。

団粒構造の土壌はまた微生物が多く住み着き団粒の自然な再生産が行われます。

画像はオリジナルです。

有機栽培の目的は、自然の力で自ら団粒の土壌を維持する栽培方法です。

一般的に有機栽培はいろいろな考え方があり、多くの人々がさまざまな形で実践しています。

ガーデニングの経験の無い人は、有機栽培とは化学肥料は使わず有機肥料のみを使用する栽培方法と誤解されている人もいますが、肥料は化学肥料、有機肥料それぞれ特徴があり、有機肥料のみ使用するのが有機栽培とは言えません。植物栽培に必要な主な肥料成分は窒素、リン酸、カリですが、窒素は植物全体と葉や茎、リン酸は花や実、カリは根の生育に必要ですが、ゆっくり効く有機肥料は元肥に有効で、花や実を期待する追肥には化学肥料の方がスピーディで有効です。

家庭菜園の場合、大半の人は害虫の付かない時期を選んで野菜を作っており無農薬栽培が可能ですが、一年中農作物を生産する農業の場合無農薬栽培とはいきません。

我が国の夏季の高温多湿の気候では、事実草花栽培でも薔薇栽培でも無農薬栽培は困難です。

私は、草花や薔薇の場合は、花を目的とするためリン酸分のウエイトが高い緩効性化学肥料を使用しています。肥料は化学肥料、有機肥料それぞれ特徴があるため、それぞれの判断で使用した方が良いと想います。ただし土壌を団粒の有効な状態に維持するためには、堆肥の他に化成肥料だけでなく微生物が好む有機肥料が必要です。

薔薇の場合はコガネムシの幼虫やゴマダラカマキリの幼虫対策には薬剤は必需です。

土壌の団粒の維持こそが肥沃化の1歩のため、肥料の種類より、良質の堆肥や牛糞を畑に入れて、微生物によって腐植に分解して貰うことが第1と考えます。

改めて、有機栽培の目的を整理すると、化成肥料か有機肥料かの問題ではなく、雨などで単粒構造になってしまう土壌に、有機物を意識的に施して、微生物が住みやすい環境をつくり、微生物など自然の力を借りて植物の根に、養分、水、酸素を絶えず供給できる団粒構造の土に維持する栽培方法と考えます。

堆肥や牛糞など良質な有機物を施し→分解→発酵→腐植を自然に行って糊状にし、壊れた単粒の土を結合して再び団粒にしてもらいます。有機物を分解し発酵させ腐植に変えるために微生物の働きが必需です。

植物の根が栄養分を吸収する場合は、全て水に溶けた無機物の形でないと吸収できません。微生物は有機物を分解して無機の状態にするのです。そのためにも土壌に微生物が住みやすい環境づくりが必須で、その住みよい環境とは団粒の土壌なのです。

腐植に富んだ土壌には、微生物と共に、ミミズ、ダンゴムシ、ヤスデ、ワラジムシ、コガネムシの幼虫など多くの土壌生物も活発に活動します。

微生物を餌とするミミズは土壌をかき混ぜ、水ハケを良くし、土の中の空気の通り道をつくります。また底土をミネラルと共に地表に運び上げるのです。微生物はミミズの糞を餌にし共生しています。

薔薇の場合コガネムシの幼虫は最大の害虫になるので、専用の農薬が必要です。

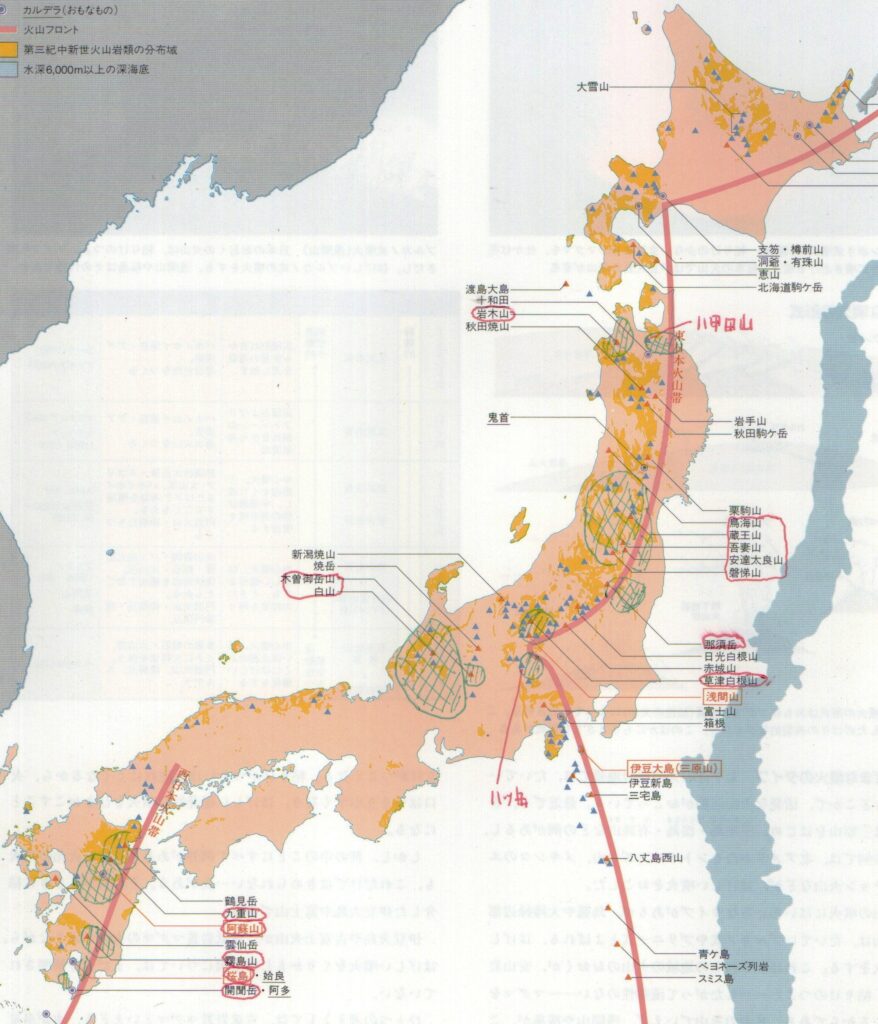

主な火山の分布

火山、火山というと日本列島においてどのような火山が分布しているか、改めて地図を参照しました。

我が国の火山のほとんどが九州と東日本に多く分布し、火山地帯の土壌は黒ボク地が多いです。関東平野は火山灰土の関東ローム層の上に黒ボク土に覆われており、河川の流域以外は基本的には畑作地帯です。

一方近畿、瀬戸内など西日本は火山が分布せず、弥生時代から水稲耕作地帯でした。この図から見ると九州から瀬戸内を経由して畿内に移住した神話的かつ歴史的な神武東征が水稲耕作を前提とした移動であることが判ります。

平凡社日本の自然日本の火山より

我が国の土壌の分布、世界屈指の農業大国になる条件が揃っています。

国の農業研究機関農研機構の我が国における土壌インベントリーは農業の素人の私にとって、農地を詳しく解説してくれるためになるページです。

土壌分布や農地を知ることによって、旅の楽しみが倍加し、更に日本の歴史まで辿ることができるのです。

我が国は約60%が山地で約70%が森林に覆われていると言われています。

山地の森林を構成する褐色森林土の割合は国土の30%、

火山灰地の黒ボク土は国土の31%(耕地の47%)

河川の流域の沖積堆積物の低地土は国土の14%(水田の70%)

赤黄色土(有機含有量が低く粘土含有が高く緻密なため透水性、保水性共に悪い用土で西日本に多い)国土の10%、

この4種の土壌で国土の85%を占めています。

黒ボク土は火山灰地でも世界的に珍しい良質な土壌で全世界で約1%だそうです。

旅をしながらその地方の土壌がどんな種類なのか想像するのが旅の楽しみの一つになりました。伯備線の新見駅です。

我が国の土壌の構成を見ると国土の60%が山地ですが70%が森に覆われ、31%が黒ボク土、14%の低地土、計45%が肥沃な農地に覆われており、しかもアジアモンスーン地帯一の植物が繁茂する夏の高温多湿の気候に恵まれた我が国は、屈指の農業大国の条件が備わっていることが解ります。

低地土で輪作障害のない水稲耕作を行い、東南アジアのように2季作は出来ないけれど、水稲と小麦の2毛作は可能で、しかも寒暖の差が激しい山麓での肥沃な黒ボク土での農産物は、一番のメリットである味が濃くなる条件が整っています。

また冬になれば国土の半分は雪に覆われ、豊富な水分が供給されしかも凍結を免れる農地は、味を濃くするには大きなメリットがあるような気がします。

日本一豊かな村、信州川上村とレタス畑

もう20年近く前になりますが、クラブの同期が全員健在な頃、毎年同期会で各地を旅しました。

この年は6月で奥秩父十文字峠の石楠花を見ようと、川上村の梓山にある村営のコテージに泊って、翌日十文字峠まで登山を行いました。

信州川上村は小海線を挟んで八ヶ岳の反対側にある地で、奥秩父の暗い原生林を抜け出て信州側に降り立つ梓山は、信州特有の明るいカラマツ林に覆われ昔から古典的なルートとして田部重治や木暮理太郎などの紀行文によく登場していました。

川上村は小海線を挟んで八ヶ岳と対極の奥秩父側に位置しており、野辺山など八ヶ岳山麓と同じ火山灰地の村です。

川上村に着くと高原にレタス畑が広がり、農家毎に右の冷暖房付きの大型トラクターが並んでいました。

現在の川上村は日本一豊かな村として話題になりました。この頃全戸インターネット回線が引かれたそうです。

川上村が豊かになったのは夏期高原レタスの出荷によるもので、今でも首都圏に住む私たちは6月から9月までは川上村のレタスにお世話になっています。

夏期になると産地の茨城や千葉などでは、害虫の発生が増え、葉物野菜が作れなくなるからで、冷涼な気候の川上村のレタスは首都圏のサラダ需要を一挙に満たすのです。

この時レタス畑を見ると、既にレタスが収穫している畑と、苗を植えたばかりの畑と様々です。

寒い間は農業を行わず従って暖房が必要なビニール温室などは見当たりません。路地で苗が成長する季節になって動き出し、夏季はフル回転し秋になると農閑期になり休むのです。

作物が取れずカモシカ猟のため、狼と掛け合わせて生まれた川上犬

村役場の横に川上犬がいました。

30年ほど前、ガーデニングを始めると同時に山には行けなくなったため大型犬を飼い始めました。毎朝散歩は私の日課になりましたが、時々フレンドリーさには程遠い狷介な雰囲気の犬を連れた人に出会いました。

その人は我が犬に近づけないようにしていましたが、見た事のない犬種のため尋ねたら、大学教授だという人は、犬種は川上犬で、川上村の村長に頼み込んで手に入れたと話していました。

江戸時代川上村は米が採れず、年貢はカモシカの毛皮で納めていたそうですが、和犬ではカモシカを終えないため、村衆たちが協議して、奥秩父の山中に雌犬を放ち、狼と結合させできた子犬を繁殖してカモシカ猟に使用したそうです。

しかし川上犬も戦時下で食料にされ、村に三頭しかいなくなり、戦後繁殖してようやく増えたとの事でした。

米や作物が実らなかった川上村はカモシカ猟から一挙に日本一のレタス村に変わったのです。

火山灰地の川上村では水稲耕作も出来ず、畑作もリン酸欠乏のため不毛な地でした。

十文字峠の下は千曲川の水源地です。

千曲川はここから川上村を通り、分水嶺の野辺山の北の小海線沿いを流れ、小諸から上田、松代、長野川中島で賽川と合流し北上し中野、小布施を通り飯山に出ます。

飯山から越後の渓谷を流れて越後平野に出て信濃川として新潟で日本海に注ぐ日本で一番長い川です。

この先の沢の先が千曲川の水源です。奥秩父の盟主甲武信岳の山腹が水源なのです。

十文字峠は山の峠ですが、信州と秩父を結ぶ古い峠で、この十文字峠の北にあるより低い十石峠は明治の秩父困民党の信州への逃亡ルートに使われました。

梓山には右十文字峠経由三峰神社、左は小県小諸経由の江戸道を表示した標識が復元されています。信州の若衆たちは集団でこの道を取って秩父夜祭に出かけました。

日本一の高原キャベツの産地、群馬妻恋村

今から9年前の2016年、薔薇仲間の肥後さんが山に連れて行ってほしいとの事なので、6月、恒例の夏山山行の前だったのでトレーニングを兼ねて、初心者でも簡単に登れる山、信州の湯ノ丸高原の東篭の塔山、西籠の塔山に行きました。

前日肥後さんの草津にあるマンションに泊り、翌日長野原から嬬恋村を経て北側から新鹿沢、旧鹿沢を経て湯ノ丸高原に上がりました。

久しぶりに行った草津温泉街はすっかり様変わりして、温泉まんじゅうのだけの温泉街から、リゾートマンション族の食事を引き受けるレストランや食堂が集まり、多彩な温泉街に変わっていました。

翌日肥後さんの車で嬬恋村のキャベツ畑を通り湯ノ丸高原に向かいましたが、キャベツ畑の圧倒的なスケールに驚かされました。

妻恋村一帯は浅間山火山帯の外輪山の山麓で、火山灰地の高原が一大キャベツ産地に変わっていたのです。

妻恋村のキャベツ畑はいわゆる火山灰地の黒ボク土に覆われ、川上村のレタスと同じく高原の冷涼な気候を生かして、6月から9月まで茨城や千葉の産地が害虫などの影響で葉物生産が出来ない時期、首都圏の旺盛なキャベツ需要を一挙に満たしている一大産地に変わっていました。

多分、育苗なども行わず、キャベツ苗もプラグ苗を購入して、霜の恐れが無くなる春に定植しそれから異なる畑で順次定植、育成、収獲を休みなく行い大量に出荷しているのでしょう。

高原の冷涼な気候のため葉を食い荒らす害虫は、少ないため最初の薬剤噴霧だけで収穫できそうです。

もちろん重油が必要なハウス栽培も不要で、秋の収穫後は堆肥をすき込んで、雪に覆われている間は休ませて地力を回復させ夏季に一挙に栽培と収穫に集中するのでしうょう。

昼間は収獲作業は行われていません。広大な畑のあちこちに収穫したキャベツのデポ地があります。

収穫したキャベツは畑でダンボールに詰められ専用カートに積まれます。

専用カートが一杯になるとフォークリフトで無人のデポ地に運ばれ、そこに大型トラックがやってきて運転手がフォークリフトでカートを積み込み、農協のデポ地か保冷倉庫に運ばれます。

この様子を見ていると各戸独立して行っていた日本の農業もここまで進化したか目の当たりに見て感動しました。

嬬恋村のキャベツ畑を見ると子供の時学校で見に行った1本の映画を想い出します。

小学校時代、情操教育に熱心だったクラスの先生に連れられて観た映画の中で市川崑監督の「ビルマの竪琴」と今井正監督の「ここに泉あり」の2つの音楽を主とした映画が特に印象に残っていました。

「ここに泉あり」は群馬交響楽団をモデルにした小林桂樹、加藤大介、岡田英二、岸恵子たちが出演の映画でしたが、オーケストラの演奏会に客が集まらず、運営できなくなり、解散する最後の演奏会を記憶では長野原の小学校で行いました。

山の峠を越えて先生に引き連れられて分教場の児童たちも小学校に集まり、そこで解散前の最後の演奏を行いました。子供たちは大喜びで演奏会が終わった時、オーケストラを主宰していた小林桂樹が、峠を越えて村に帰って行く子どもたちを見送りながら、「この子たちはこれから一生オーケストラの音楽を聴く機会はないのだな」とうセリフが記憶に残っています。映画の想定では峠を越えて来た分教場の子供たちは妻恋村のような気がします。

私が20代の時オリンピックでスピードスケートで活躍した黒岩氏は妻恋村出身でした。スピードスケートの選手養成は個人負担の費用がかかるため、その頃から妻恋村はキャベツで裕福な農村に変わっていたのでしょう。

その年、今度は妻恋村のキャベツ農家を訪れる機会がありました。

私は初めてデジカメを購入した2001年度から代々の外付けハードディスクに年度別、月別に山、旅と薔薇、庭関係の2ジャンルに分けて記録しています。

今回妻恋村のキャベツ畑の画像を調べる際、山、旅のジャンルで探しましたが見つからず、薔薇、庭ジャンルで検索するとようやく見つかりました。

画像を検索しながら、キャベツ畑を訪れたのは今から9年前の2016年当時でしたが、当時私は薔薇の仕事も少し継続しており、今想い出すと、2013年頃からOB会の副会長を辞めた年の2019年まで山のクラブのOB会の副会長を務め学生担当だったこともあり、体力の衰えた今より遥かに山行や旅に多忙だったことを想い出しました。

以前から薔薇仲間の赤坂さん姉妹から、軽井沢の家に招待を受けていましたが、中々機会が取れず、夏の縦走が終った直後、未だ体力が回復していない時に出かけた記憶があります。

赤坂さん姉妹は、晩秋から春まで板橋の家に住み、春から秋までは軽井沢の家で過ごします。私がガーデンセンターで薔薇教室を行っていた際、赤坂さん姉妹は教室の常連でした。

訪れた時期は8月でしたが、家内と出かけた赤坂さんの山荘の庭にはイングリッシュローズやオールドローズがそこかしこに咲き、自然な美しい庭でした。

赤坂さんの嬬恋村の友人の庭も薔薇庭という事で、近くに来たので訪問することになりました。広い庭はイングリッシュローズをはじめ各種宿根草が美しい花を咲かせていました。

奥様とご主人と2人で手入れをしているそうです。夏の高原はさわやかで薔薇たちも居心地がよさそうでした。

そのお宅は嬬恋村でキャベツ農家を経営していましたが、ご主人は未だそれほどご高齢でないのに体力的にきつくなり、畑は賃貸しキャベツ農家から撤退したばかりでした。

ご主人から待ってましたとばかり、キャベツ栽培の話をお伺いしました。

キャベツ栽培は朝が勝負です。夜が明ける前の3時には畑で収穫作業に入ります。人手が必要なため、信大の学生をアルバイトとして何人も雇い彼らのため専用の宿舎も新築しました。キャベツの収穫は時間を争う作業なので、極めて大変なことが解りました。

キャベツ畑の隣にキャベツ料理を食べさせるレストランがありました。

生のキャベツの山盛りのメニューを注文したら、私でも難なく食べることができました。火山灰地の高原キャベツの味は格別でした。

高原野菜の草分け、八ヶ岳山麓

私が高校生時代、中央線に乗ると小淵沢で「高原野菜とカツ弁当」の駅弁が売られていました。今考えるとこの駅弁を企画した人はマーケティングの達人と想います。

今では高原野菜という用語は当たり前になっていましたが、私の高校時代は野菜は広域に流通するものでなく、キャベツの新鮮さは全く当たり前のことで、トンカツの付け合わせでしかありませんでした。

しかし初めて耳にする「高原野菜」と「カツ弁当」はキャベツがトンカツの付け合わせでなくトンカツに対等した独立したものに見えました。

当時私たちにとってトンカツは一番の御馳走でした。学生時代長い北アルプスの山行が終わると松本の街に降りて来て真っ先に洋食屋に入りカツライスを注文しました。山ではいつもアルミの食器に盛られた米の上に汁をぶっかけた食事でしたので、ご飯とおかずが交じり合っていないカツライスが下山後の夢だったのです。

学校に行くと部室の傍に早栄軒という名の味の良いトンカツ屋があり、昼はそこで必ず食べましたが、当時カツライスは80円で、その下のモヤシライスが60円で、たばこではハイライトが70円、憩いが50円、しんせいが40円、ゴールデンバットが30円の時代でした。

いつもカツライスは食べたいのですが、モヤシライスの差の20円が出せず、皆モヤシライスを食べていましたが、お金のある時は今日はカツを食うぞ!と宣言して食べたものです。

そんな時代の八ヶ岳小淵沢の駅弁「高原野菜とカツ弁当」は山行きで駅弁など食べたことの無い私たちにとって高値の花でした。

この小淵沢の駅弁「高原野菜とカツ弁当」を食べる機会は以外に早く訪れましたが、その後学生時代には1回も食べた事はありませんでした。

新人の時の夏合宿の初日の出来事でした。北アルプス横断するコースのパーティで5人の小人数でした。

約12日間の予定の北アルプスを中房温泉から燕と餓鬼岳の間の東沢乗越、湯俣尾根、赤牛ピストン、雲ノ平、から当時橋も小屋も無かった薬師沢出会いで黒部川を渡り薬師沢遡行太郎兵衛平から薬師ピストンし当時バスが通っていなかった有峰まで下りました。

しかし当日、私は新宿発朝6時発の準急松本行に間に合いませんでした。その日は中房温泉の天場泊の予定のため、駅のホームにはサブリーダーの3年生が1人待っていて、皆は有明の駅で待っているとのことでした。

次の7時発の急行で追いかけることとし乗り込みましたが、車内は混んでいて、しかも遅れたため検札も来ませんでした。小淵沢に着くと遅れたお詫びの意味であこがれの駅弁「高原野菜とカツ弁当」を2人分購入し、お詫びの意味で先輩にも食べてもらいました。

そんなことで「高原野菜とカツ弁当」の想い出と共に八ヶ岳の高原野菜が今でも印象に残っています。

日本一標高の高い野辺山駅です。野辺山は小海線の分水嶺で、いわゆる高原は小淵沢、大泉、小泉、清里、野辺山です。野辺山を越えると小海線は千曲川流域となり、信玄の初陣の海ノ口城にかかります。

ということは戦国時代にはこの辺りは不毛地帯のため、水田は海ノ口で初めて現れたのでしょう。信玄に臣従した最初の信濃先方衆は真田氏と相木村の相木又兵衛でした。水稲耕作が出来ない場所には武将も存在しませんでした。

今では八ヶ岳山麓地帯は有力な農産物地帯となりました。

八ヶ岳農場のジャージー牛の飲むヨーグルトはあまり流通していませんが、1店だけ扱っているスーパーがあり、たまにそこの店に行くと必ず購入します。

高校2年の冬、高校ワンゲルの冬合宿は、北八ヶ岳白樺尾根にある上智大学のソフィァヒュッテをお借りして行いました。

上智大学のソフィアヒユッテはドイツ風のいかにも山小屋という感じで感銘を受けました。上智大の先輩も2人参加してくれましたが、この小屋の印象で仲間の2人は上智大に進学しました。

合宿には顧問の体育の先生の他フィールドワークの得意な地歴の先生も加わり、ワンゲルらしく広大な北八ヶ岳の裾野の牧場とか開拓農家を訪ねるフィールドワークを行いました。

目当てにしていた牧場は10年前に廃業でなくなりましたが、たった1軒の開拓農家に出会いました。真冬の誰も訪れることの無い北八ヶ岳の裾野をうろついていた私たちが余程珍しかったのでしょう歓待してくれました。

この写真から10数年経った私たちが30歳の中頃になったとき、ワンゲルの仲間内で自分たちの山小屋を持とうと話が盛り上がり、さまざまな場所を検討した結果、やはりあの時の上智大のソフィアヒュッテの印象が強かったため、北八つの山中に建てようと決まりました。

当時私は仕事と子育てで多忙で、建設まで十分活動できませんでした。場所は水源地に当たるため、町議会の農家から反対の声が上がりましたが、あの時訪れた開拓農家の娘さんが家を相続し地域の農家をリードする立場の人となり、あの時の高校生だったら信用できるという事で認可されたと仲間は言っていました。

上田の太郎山

八ヶ岳山麓の画像を探していたら、ほとんど見つからずようやく冬の野辺山の画像が見つかりました。

2018年の画像です。

この旅は上田郊外の太郎山に登りました。

同行者の太郎良兄と宮前兄です。宮前兄は私が4年の時入会してきた新人で岩登りの名手でした。

彼は八ヶ岳の山麓に山荘を所有しており、山荘からわざわざ上田まで四駆で迎えに来てくれました。

太郎山登頂後上田の街を散策し、霊前寺温泉に宿泊しました。翌日は信濃の鎌倉と言われる執権北条氏ゆかりの地の名刹前山寺を訪れました。

その夜は彼の八ヶ岳の山荘に移り、泊めさせて頂きました。かれは昨秋、若くして帰らぬ人になってしまいましした。

この旅の後、ウエストンが越えた古い峠保福寺峠から旧東山道を辿り湯ノ丸山から鹿沢温泉の旅を行いました。

木曽駒の産地、木曽御岳の開田高原

新雪を抱いた木曽の御岳はまさに霊峰という感じがします。

霊峰御岳の麓の開田高原は、平地の少ない木曽谷で、江戸時代から開拓されてきた村です。しかし冷涼な気候で米は取れず粟や稗、蕎麦ばかりのため、村民は収入を作物でなく従順な農耕馬の生産に賭けました。こうして木曽馬の里が産まれました。

木曽御岳山は霊峰の誉れ高く、江戸時代関東でも御岳講が発達し、多くの講が訪れました。しかし御岳登山は容易でなく、「夜明け前」を読むと神道の崇拝篤い藤村の父親の青山半蔵でも御岳は麓の神社で遥拝するだけで登山迄至りませんでした。

旧中山道の今も残る山道鳥居峠に登ると、峠の手前に御岳の遥拝所があり、御岳講の人々はそこから御岳を遥拝していたのではないかと想像します。

御岳の麓に広がる開田高原は、標高1,000mを越た冷涼な高原でした。標高が高く火山灰地の高原では水稲耕作は不可能で、人々は粟や稗を作り、蕎麦を育てていました。

木曽街道近くの開田高原は奈良時代から牧が存在し馬の生産を行っていました。冷涼な気候と火山灰地のため米が取れないため、人々は馬の飼育に本腰を入れる様になりました。木曽で作られた馬は小型で従順で働き者だったので、農耕馬や輸送馬として珍重され次第に木曽馬の一大産地となり、東北の白河、山陰の大山と並んで木曽は3大馬市場と言われるようになりました。

木曽から飛騨に抜ける街道です。

20代の時、木曽奈良井宿から開田高原、馬籠、妻籠と一人旅を行いました。

今の開田高原と異なり50数年前の開田高原は観光客も見当たらず素朴な高原でした。

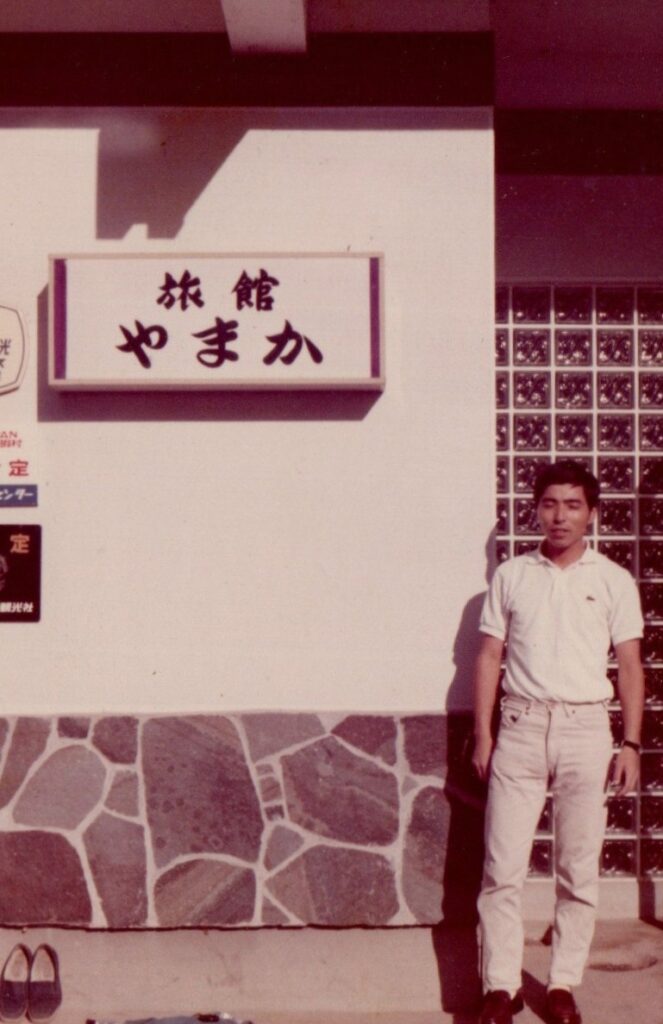

この木曽の旅は、新たに買い込んだペンタックスとズームレンズを使用した単独の撮影旅行でした。奈良井宿ではモノクロを開田高原ではカラーで撮影しました。

右の奈良井宿の越後屋は江戸時代から続く奈良井宿きっての老舗旅館で10年前に奈良井宿に行ったら全く同じ形で営業していました。左の開田高原の旅館やまかはネットで見たら開田高原のトップに登場し嬉しくなりました。時代は刻々と変化しているのに55年間変わらず営業している経営力に感銘を受けました。

当時私は27歳ぐらいと想いますが、今より25kgも体重は少なく、細身のリーバイスをはいています。