ガーデニングエッセイ、オープンガーデンについて

今年も薔薇友の皆さまの素晴らしい庭を観させて頂きました。皆さまの庭を見ると、いかに花好きであるか改めて感じます。

都市生活の中で美しい自然の植物に囲まれて暮らすことは決して当たり前の事でなく、手間暇など想像以上の努力が必要で、お金をかければ得られる楽しみではありません。

近年家の近所に新しく移住された新築住宅の多くは、庭は最初からカ-ポートの延長のように主木を除いたスペース以外は全面コンクリートで覆い、雑草が生えない処理をしています。多分若いご夫婦共に忙しく、庭の手入れは最初から家事の対象外の生活設計なのでしょう。

しかし改めて考えてみれば、昔に比べるとはるかに花を楽しむ家が増えており、コンクリート張りの庭の新築住宅が多いからと言って都内ではこれが標準だし、だらしなく雑草を放置する家に比べれば、はるかに美意識は高くなっていることを感じます。

お金だけに頼らず、自由な時間を作り、自ら身体を動かして庭やベランダを自然豊かな美しい空間に作り上げるガーデニングの行為は、多大な手間暇が必要な分、時間効率で動かなければならない現代社会では、極めて贅沢な行為であると言えるでしょう。

さらに自ら手掛けた空間を人に見せるオープンガーデンは、まさにアートの世界です。庭をアートの位置まで高める手間暇を要するオープンガーデンは、私にはとてもできない行為です。

振り返って見ると、私たちが日々当たり前のごとく行っているガーデニングは、私たち日本人が昔から行っていた習慣でなく、ここ40年あまり前から我が国で始まった活動です。

私たちは当たり前のごとくガーデニングを行っていますが、改めて正式なガーデニングの歴史を探ってみると、19世紀世界の社会の歴史に大きな影響をもたらした英国の産業革命の時期に突き当たります。

機械に頼ったものつくりによって経済効率だけを求めるようになる未来の産業社会に対して、それだけで人や社会は幸せになるのだろうかという疑問が生じたのです。

機械による生産でなく、人間が自然と原初の関わりから発展してきた中世の手作りの職人社会を、改めて見出す活動から始まり、やがて日常の暮らしに美を取り入れるアーツクラフト活動の一環としてガーデニングは発展しました。

人間と自然とが関わり合った原初の関係を、日常世界だけでなく遥か非日常世界において、人と自然との関わりを究極の形で追求したアルピニズムの活動が始まり、それに目覚めた人々は世界の未知の山岳を目指しました。

現代社会は今後産業の効率化が一層進展し、経済効率によってA1などを活用し人の頭脳の働きまで、機械が浸透してくる時代になろうとしています。

人類は古代国家の形で組織社会を開始してからおおよそ5千年の長い歴史を持ちますが、19世紀産業革命によって人の動きが機械に代って、人間の行動が経済合理性で規制されるようになってから、たかだか100年~200年しか経っていません。

人々は5千年間ゆっくりと時間をかけて組織社会の歴史を刻んできたのに、たった100年や200年では、人はそれほど早く完全な組織経済の効率社会に適合するとはとても想えません。

ガーデニングは、スピードを求めることが決して無い植物と日々対話することによって、人間本来の心を忘れないための行為のような気がします。

60歳を過ぎてから自分が高校生の時から携わってきた山岳史を紐解き、また同時に薔薇の歴史を調べるために英国で始まったガーデニングの歴史も探ってきました。そして登山とガーデニングの歴史を辿って行ったら、ルーツは英国の産業革命にあり、2つの根は同じ所にあることが分かりました。ブログとしては固くなりますが、自分なりに解ってきたことを簡単に記したいと想います。

ガーデニング思想の誕生

20数年前登山を再開した際、改めて我が国登山史を調べていくと、風景の美学の極致であるアルピニズムは産業革命の爛熟期に英国で誕生し、風景の美学のもう一つの系統の庭に自然の美を求めるガーデニングも共に景観美学の流れが分かれて生じたことが分かりました。

2つの思想の誕生の契機は、現在地球温暖化のきっかけとなっている産業革命でした。

また私たちが行っているガーデニングは、単なる小さな趣味でなく、近代の大きな流れの中で生じた歴史的な行為であることも解りました。

人は美術や音楽、文学、演劇など表現豊かなアートの世界に憧れ、もし自分に表現能力があれば、人前で楽器を奏でたり、絵をかいたり、手芸を行ったり、文章を書いたり、和歌や俳句に親しんだり、歌を唄ったりすることよって、自己表現を行いそれによって自己実現を図りたいと願っています。

スポーツもそうですが、ガーデニングも自己実現の世界です。

アートというと何やら高度な芸術活動のように見えますが、ガーデニングでのアートの本質は、19世紀に英国のウイリアム・モリスが、アートは教会や公共の施設だけの特別なものではなく、人々の日々の暮らしの中にこそアートはあるべきで、その形は工業製品でない中世以来の職人のような手作りアートによるアーツ・クラフト活動を唱えました。

後にモリスの影響を受けて、英国の女流画家のガ-トルド・ジェキルが、庭にもアートを取り入れるべく草花に色彩計画を用いて、いかにも自然がそこにあるごとくコテージガーデン(田舎家のガーデン)の思想を提案し、これがイングリッシュガーデンの原型になりました。

彼女はまた初めてイングリッシュガーデンのボーダー花壇の背景に薔薇(ランブラーローズ)を使用しました。

こうして英国の人々は美しい田園の風景を夢見て、家の裏庭の空間に、業者任せでなく自ら薔薇や草花や果樹など駆使して自然風なイングリッシュガーデンを作り始めたのです。

ガーデニングは、庭をキャンパスに見立てそこに自分の最も好む自然の風景を、自らの手によって植物を使って配置する活動です。庭木だけ庭では日々のメンテは必要ありませんが、ガーデニングを行うことによって季節毎に絶えず変化する花を使用するため季節により何通りもの自己表現が可能となるのです。

自ら庭に植物を植え、日々手入れを行い、美しい空間を維持するガーデニングの思想はこうして生まれました。

更に英国では一年に一度花が最も美しい季節に、庭を開放し一年の成果を多くの人たちに観ていただく庭をリスト化したイエローブックが誕生しオープンガーデンが始まりました。

どうしてガーデニングが英国で始まったのか?

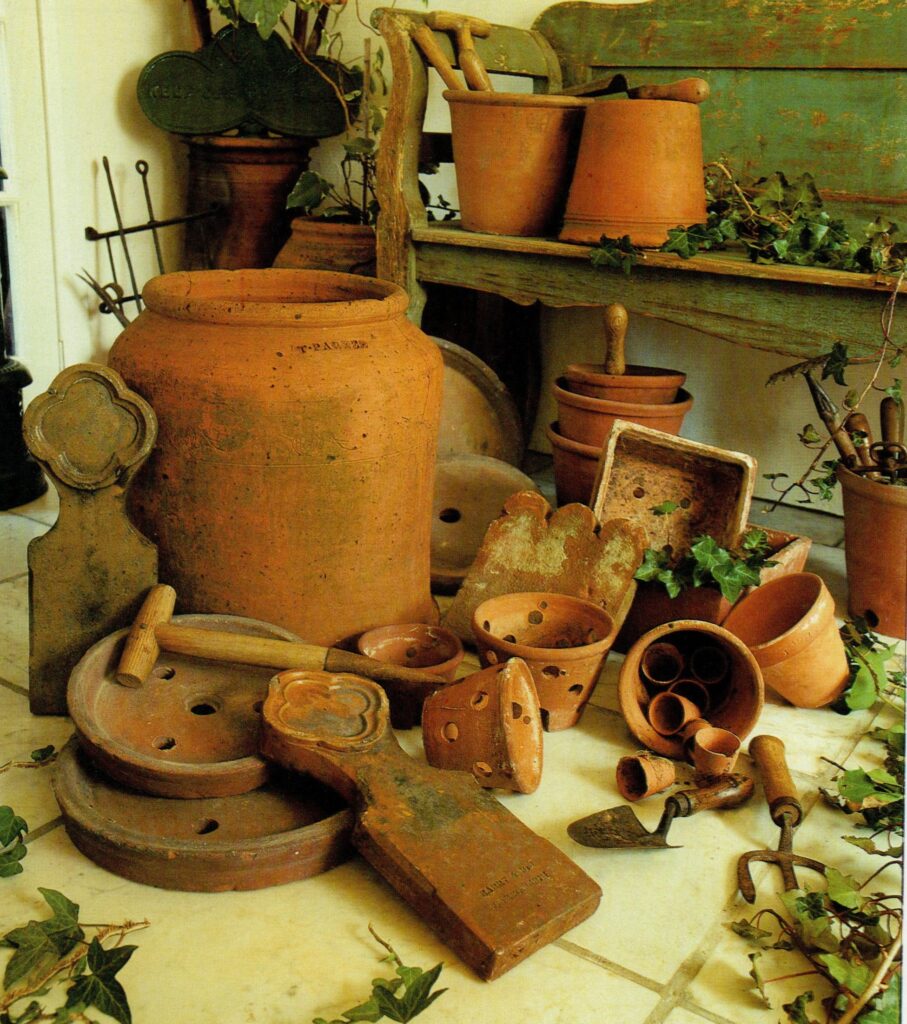

Antiques rom the Garden より

英国がオープンガーデンが開かれるようなガーデンニング大国になったのは、英国民が皆で園芸作業を習ったからではありません。

むしろ園芸作業という点から考えると、江戸時代まで米作中心の農業国だった我が国での方が、牧畜民が多い英国人より園芸作業は得意な人が多かったと想います。

以前、多くの学者が我が国は江戸時代からガーデニング大国だったと言っていましたが、園芸そのものは江戸時代から盛んでしたが、それは花卉園芸のことで、主人自ら庭を作りメンテしながら季節の変化を楽しむというガーデニングの概念と異なります。

私の家の近所でのご主人は菜園で畑作業は行いますが、花や雑草取りは主婦の仕事で庭木の手入れは植木屋まかせにしている人が大半です。

英国がなぜガーデニング大国になったのか、それは産業革命の爛熟期の19世紀に、英国人たちが美しい風景は改めてつくるのだという風景の美学を手に入れたからでした。

我が国と英国との風景に対する考え方の違いは、我が国は高温多湿のアジアモンスーン紀行で古代から樹々が豊富な資源大国で、山地が7割の国土は緑と水に覆われ、放置しても勝手に風景が緑に変わる、いわゆる美しい緑の風景はタダでした。我が国の風景の美学の理想は身の回りに無く、室町時代中国の山水画の影響で、容易に近づけぬ深山渓谷がその理想峡でした。江戸時代京の商家ステイタスも山水をイメージした坪庭や山水を模した茶室でした。

一方、緯度が高く土壌が貧弱な英国は33種の原種の植物しかなく、荒涼な原野が広がり豊な緑の森を作るためには樹々を移植し時間をかけてつくるしかなく、自然はコストがかかるものでした。英国が豊かになるにつれて貧弱な野にコストをかけて大陸から樹々を移植し雄大な森ができる様子は、人々に美しい自然の風景は人力で作れる思想が芽生え、美しい風景は作って行くのだという風景の美学が産まれたのです。

我が国の近代登山は、英国人によってもたらされた。

徳本峠からの穂高。ガウランドやウェストンなど英国人たちはこの峠を越えて日本アルプスに通いました。

高校時代から我が国の近代登山史に触れていましたが、幕末明治の近代化の歴史の中で、来日した欧米の多くの外交官やお雇い外国人たちの中で、英国人たちだけが日本の山岳登山に熱心だったことに不思議に想っていました。

幕末の初代英国公使オールコックや2代目パークスは幕府治政化の富士山に登ったり、私の敬愛する外交官アーネスト・サトウは日本各地を旅しながら登山を行いました。

明治になりお雇い外国人として来日したチェンバレンや、ウェストンより10数年早く槍に登り日本アルプスと命名したガウランドを初め、多くの英国人が日本の高山を登りました。

明治中期になりウェストンの勧めで日本山岳会は発足し以来組織的に近代登山が始まりました。

もちろんナウマンゾウの発見者ドイツのナウマンも登山を行いましたが、なぜ、英国人だけが組織的に登山を行っていたか、源を辿ると世界に先駆けて進んだ産業革命の爛熟期に現れた思想家ラスキンの影響がありました。

英国の田園風景

当時英国は世界に先駆けて産業革命が爛熟期を迎え、人力から機械に置き換えられ工場の煙突の煤煙が空を覆う社会に警鐘を唱えた1人の思想家がいました。それはラスキンで、市場の欲望だけを充足するため産業の効率化を優先する社会の未来に芸術や建築の立場から警鐘を唱えました。

ラスキンは現在英国で最も人気のある風景画家ターナーの擁護から始まりましたが、ラスキンの風景の美学は英国のワーズワースなどロマン派詩人たちに影響を与え、英国知識人たちの気持ちを自然の美しさに向け始め、難解なラスキンの産業効率化社会への警鐘の哲学書は、松浦正剛曰く英国知識人たちの座右の書になったと言われています。私もラスキンの著作を2冊読んでみましたが難解故に我が国でも一部の人しか読まれておらず今では忘れ去られた思想家です。

夏目漱石の小説三四郎に「きみ、ラスキンは読みましたか?」といセリフがあり、英国留学中漱石は、ラスキンが当時英国知識人に大きな影響力を与えていた事を知っていたのでしょう。

ラスキンはまた風景の美学の頂点に山岳の崇高な美を象徴として唱え、それに啓発されてアルプスが登山活動の対象となってスイスのヴェッターホルンが初登頂され、それを機に英国山岳会が結成されました。

英国山岳会長はラスキンの信奉者でラスキン伝を表し、英国内に組織的アルピニズムが勃興し、ウインパーによるマッターホルンの初登頂がなされました。

ウェストンも後に初代日本山岳会長を務めた小島烏水が尋ねた際にラスキンの山の栄光の詩を朗読したと小島は手記に描いています。私がラスキンの名を知ったのは小島烏水の著作によるものです。多分想像するにラスキンは偉大故に英国でその名は誰でも知っているけれど、難解故に著作は誰も読んでいない存在で、ダイジェストなどで理解していたのでしょう。

英国は緯度が樺太と同じですが、メキシコ湾流のおかげで寒冷地にはなりませんでしたが、土壌が貧弱で英国原産の植物は小説嵐が丘に出てくるヒースを代表して33種しかありません。英国の豊かな森は新大陸を始めとして世界中から植物を移植した結果です。

本来の英国国土は荒涼とした地で、我が国のように自然は親しい存在でなく人々の暮らしを脅かす敵対した存在でした。しかしエリザベス朝時代強国スペインを破りやがてオランダとの戦いに勝ち世界の海を支配するようになり、貴族たちは古代ローマの廃墟を訪れ、豊かな森の風景に魅せられ、領地に北米から移設した樹々を植えて大規模な風景式庭園を造り始めました。

ラスキンの影響を受けて、風景の美学に気づいたワーズワースなどロマン派の詩人たちは、美しい風景を詠い自然に接して生きることを多くの人々に唱えました。

こうして英国人たちは崇高な自然を求めて野や高山に向い、産業革命の行く末を案じたラスキンの思想は、先に触れたモリスなどの手作りのアート思想と結びつき、更にガートルド・ジェキルなどイングリッシュガーデンに代表されるガーデニング思想をもたらしました。

Antiques rom the Garden より

以上のようにアルピニズムは明治大正時代に英国から導入されました。

飛鳥時代や奈良時代は中国の文化や思想が導入されましたが、漢字から仮名を発明し、文字が季節の微妙な表現に対応できるようになり言葉が温存されました。

明治の近代導入は和魂洋才が叫ばれていました。アルピニズムの導入は西欧風景の美学の導入の側面もありましたが、中国山水画美学で育っていた日本山岳会の先端知識人の木暮理太郎や田部重治ら初期の岳人たちによって、近代登山は我が国の山水に憧れる深山渓谷の美学と融合されてきました。

イングリッシュガーデンの流行は終わったと言うことを聞くことがありますが、イングリッシュガーデンは庭の一形態であり、ガーデニングの思想は流行とは無関係な概念ですが、ガーデニングの形態も我が国の住宅環境やアジアモンスーン気候、そして大半の外来植物の環境適合化などにより今後相当変わっていくと想います。

薔薇は最も新しく導入された植物群でまだ土着化の過程にあります。形態としては庭植えよりも、パティオの庭でのコンテナガーデンの方が雑草対策に有利に見えます。

近年地球温暖化の議論で産業革命以前と以後の数値が挙げられます。私たちは今まで教科書の歴史区分では近世とか近代を使用してきましたが、現代社会の定義づけでは産業革命が重要になってきました。

産業革命は国によって時期が異なり、英国からスタートしフランス、米国、ドイツ、ロシアと続き日本の産業革命は明治後期でした。世界中では第2次大戦後産業革命が生じた国家が大半です。

我が国において産業革命は明治と共にやってきてため産業革命の認識は薄いですが、私たちの暮らしに最も影響を与えた社会変動が産業革命だとしたら、私のアルピニズムもガーデニングも近代人として本能的に選択した趣味だったのかも知れません。

昔ガーデニングを始めた頃、英国のジャーナリストのエッセイで、当時老境にあった著者は、毎朝庭に出て、庭の朝露の一滴に宇宙を見るとの1節を今でもよく覚えています。

私もこのエッセイの著者と同じ年頃になりました。

庭は大げさに言えば自分が選んだ植物と共に存在する自分の小さな宇宙観を構築する場ともいえるでしょう。宇宙観は曖昧な言葉だとしたら自然観に置き換えて良いかもしれませんが、自然観の一部と言い換えれば身近になるでしょう。

室内では自然観は意識しずらいですが、たとえ小さな庭やベランダであっても、ガーデニングは植物と共に生きることになり、大げさに言えば生命、自然、宇宙をも共有することが可能となるのです。

オープンガーデンに参加されている人たちや美しい薔薇庭を作っている人たちなど、日々ガーデニングに打ち込んでおられる方々には、それぞれガーデニングに打ち込み始めた動機や理由があると想います。

私の高校の恩師は昔から多彩な趣味をお持ちで、専門は中国文学でしたが、授業はあまり聞いていませんでしたが授業中先生がポツリポツリとお話されたいくつかの話は今でも覚えています。恩師は定年後陶芸を始めて、伝統工芸展に受賞しプロの陶芸家になりました。私が40代の頃、恩師は人は歳を取ると少年時代の趣味に戻ると言われました。

私はその頃登山を行っていましたが、恩師は私に歳を取ると山頂より沢筋の方が好きになるよと、しきりに鮎釣りを伝授しようとしていましたが、私は魚とか爬虫類は嫌いなので逃げ回っていました。

子供時代、外で遊ぶことが好きだった私でも、魚釣りやザリガニ釣り、昆虫採集は嫌いで、まして泥いじりはミミズやカエルがいるため嫌いでした。

ガーデニングを始めようとするとき、仲間にミミズはいないかと聞いたら、今の時代ミミズなんかいねえよという答えで安心して始めましたが、有機栽培を開始するとミミズが続々増えてきましたが、ガーデニングは手袋という強い見方があったので安心して取り組みました。しかし子供の時土いじりが嫌いだった私が、50歳過ぎて始めたガーデニングは恩師が言われていた子供の時の趣味に戻ることは意味していませんでした。

卯の花匂う垣根にホトトギス早も来泣きて忍音もらす夏は来ぬ

の唱歌のように小学校の通学路は生け垣が続き裏山の林があり緑豊かでした。子供の時絵画が得意だったので写生の授業では学校の裏の農家の屋敷林のいろいろな緑を好んで描いた記憶があります。

別所沼の新緑

今は小学校の周りはすっかり住宅が立ち込め、屋敷林の跡形も残っていません。

10数年前高校のクラス会で小学校の地続きだった別所沼の会館で行った時、新緑に覆われた別所沼の樹々を見た時、なぜ自分がガーデニング、特に薔薇に親しんでいたか、理由が分かりました。

それと共に今まで約60年間も山に行ってさまざまな風景に接してきました。雪のアルプスの峰々やシャープな岩肌、砂礫や岩の縦走路、這松の緑、ダケカンバの緑、美しいブナ林、鬱蒼としたシラビソの森、美しいカラマツ林などなど、かって自宅の庭に少しでも自然の雰囲気に親しもうと植えたコブシ、姫シャラ、ナナカマド、山吹、山萩、などなど今はほとんど薔薇に代ってしまったけれど、薔薇の主力は葉の美しいランブラーローズやハイブリット・ムスクやノアゼットが狭い庭に緑の光景を作っています。