歴史紀行、肥後国の県庁所在地・熊本のこと

昨年末から今年春、夏にかけて用事のため何回か熊本市を訪れました。

私は旅で県庁所在地を訪れる機会がありますが、なぜか県庁所在地の街が大好きです。

それは県庁所在地の町を訪れると、いつも無意識に我が愛する浦和の街と比較することが習慣となっているため、親近感が湧いて来るのです。

関東の県庁所在地の前橋や宇都宮、千葉などは身近すぎますが、東北、中部北陸、山陰山陽、四国、九州など遠隔地の県庁所在地は旅情も加わることによって好きです。

県庁所在地がなぜ好きかというと、県庁所在地は県の代表都市であり、九州で言えば肥前、肥後、豊後など旧国の代表として、その威厳を保つために無理をしている都市が多く、その使命感に痛々しすら感じてしまいます。

旧浦和を想うと行政だけでなく市民も県の代表都市として誇りを持っていましたし、私自身子供の頃から誇りを持っていたからこそ、他の県庁所在地と自然と比較してしまうのです。

熊本市の長大なアーケード(2019年当時、現在はもっとあか抜けています。)

県庁所在地にはさまざまな特徴があります。たとえば熊本には史跡として熊本城がありますが、私が驚いたのは熊本の繁華街の規模で、アーケードの長さとか飲食店や飲み屋の数など浦和と大宮を足した3倍の規模があるように感じました。これは違和感とか親近感とか関係なく、県庁所在地熊本の街には熊本で完結したいと言う独特の論理を感じます。

現在の県庁所在地は地域中核都市を目指しており、多くが政令指定都市になっています。

改めて全国の政令指定都市を列記してみると、北から札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市が挙げられます。

しかしこの内、札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市、福岡市など昔から大都市だった街とは、我がさいたま市を比較しようとしたことはありません。

なぜならこれら昔から歴史ある地域中核都市と、ローカルな町同士が合併して政令指定都市となったさいたま市とイメージ上でも比較しようがないからです。

駅前に超高層ホテルが建つ政令指定都市浜松市

また政令指定都市でも川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市など県庁所在地でない都市は、それぞれの県の歴史を背負っていないため、曲がりなりにも埼玉県の歴史を背負って来た旧浦和市と比較する気になれません。

そうは言っても浦和、大宮の2眼レフの都市に与野、岩槻が合併し政令指定都市となったさいたま市には城下町のような歴史も無く、そうかといって強力な地域中核都市なろうという使命感も無いため、他の県庁所在地の政令指定都市と比べると、様々な点で迫力不足は否みません。

熊本城の長塀

県庁所在地で政令指定都市である新潟市、静岡市、岡山市、広島市、熊本市は、それぞれ旧国の越後国、駿河国、備前国、安芸国、肥後国の歴史を背負いながら、県民の期待を背負って地域中核都市として今も変化し続けており、その使命感溢れる都市の姿にとても魅力を感じます。

これら県庁所在地とさいたま市を人口で比較してみると、さいたま市は135万人で、109万人の仙台市より大きく、東京都を除くと京都市に次ぐ全国9番目の大都市で、10番目の広島市の117万人と同じようですが、同じ県庁所在地の新潟市76万人、熊本市73万人、岡山市71万人に比べると遥かに巨大です。

しかしさいたま市の交通インフラをみると、市電とか地下鉄、市営バスなど市が運営する都市交通はなく、市の面積も小さいため主要な自動車道は高速も含めて国道と県道が主で道路整備にそれほど予算は要りません。また市の中心部に河川が無いため橋の負担もありません。

前置きが長くなりましたが、熊本市はさいたま市に比べて面積は約2倍の広さなのに、人口は55%で約半分しかいません。

単純に比較すると、熊本市はさいたま市の2倍の面積を維持するインフラが必要なのに、人工割で計算すると税収は半分しかありません。またさいたま市の都市交通は大宮に短いモノレールがあるだけで市営バスも無く、熊本市は市の交通局による路面電車が市民の主要な足となっています。

熊本市の商業施設は明るいですが、街の街灯は古くて暗く、市の中心部を少し外れた大型の交差点の歩道橋も塗料が剥がれている箇所が多く、交通インフラに関して言えば少ない予算で肥後国の威信を守るために随分涙ぐましい努力をしているような印象を受けます。

反面、さいたま市は都市の基本である、都市交通や道路、河川の橋脚など交通インフラに予算を回す必要がないので、熊本市と比較するとさいたま市は一体何にお金を使っているのかなと疑問に感じます。

熊本城桜の馬場と修学旅行の子供たち

熊本城正面入り口に通じる桜の馬場城彩園前です。

熊本県内の小学生の修学旅行のようですが、2クラス位の小学校のようです。バスの駐車場はこの近くで、ここ城彩園はみやげもの屋や食堂が林立し、熊本城の歴史を見せる熊本城ミュージアムわくわく座は意外によくできていて、大人でも子供でも楽しめます。

1昨年松江城で眼にしましたが、小学生の修学旅行にお城を訪問し歴史を教えている姿を見るととても感動します。

残念ながら埼玉県には熊本城や松江城など歴史を雄弁に語る城がありません。子供の時は何も感じませんが、ふるさとを知り体験しやがて想い出と共に郷土の誇り変ります。

鮭や鮎も故郷を求めて川を遡上します。子供たちがふるさとを知ることはやがて誇りに変わるでしょう。

城彩園の中を歩いていたら、城彩園の端の静かなベンチで若い女教師が小学生の男の子に熱心に諭している光景に出会いました。多分その男の子はいつも言うことを聞かないで勝手なふるまいをしているのでしょう。若い女教師は皆の前でなく1:1で論理の順を追って静かに諭している姿に感銘を受けました。地方には良い先生がいます。

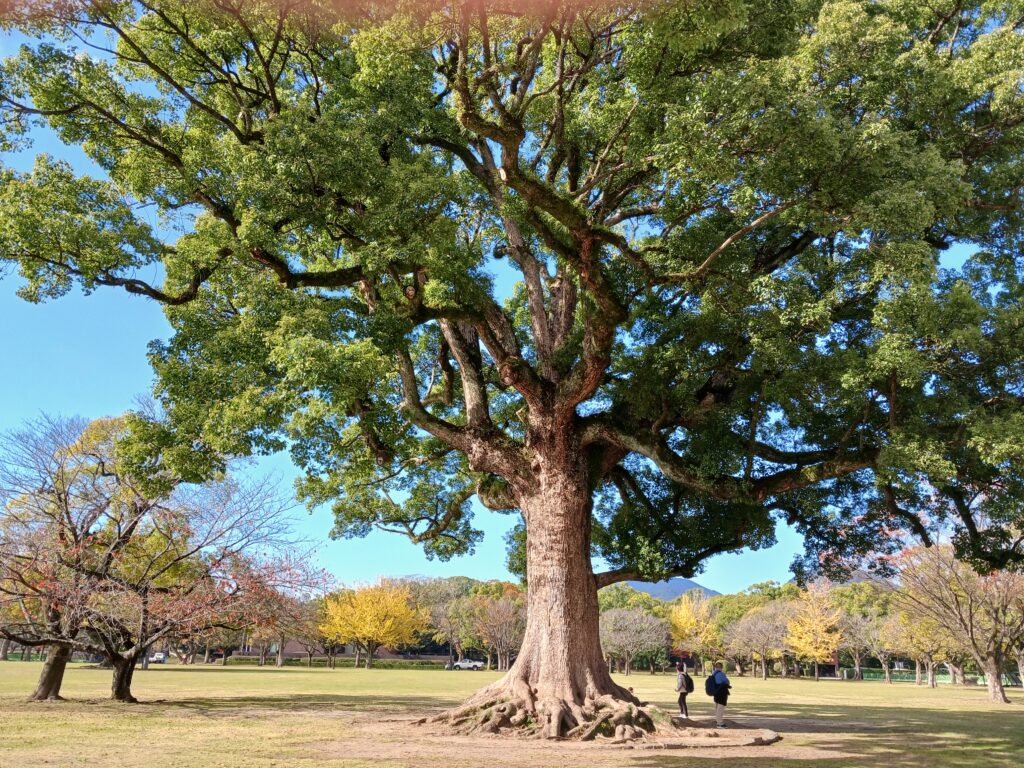

熊本城二の丸広場

広大な熊本城二の丸広場です。熊本城には天守や御殿のある本丸と深い堀を隔てて広大な二の丸があります。

二の丸には広場と県立美術館がありますが、江戸時代には藩校時習館と家老屋敷が置かれました。二の丸広場は巨木が似合う場所です。巨木は子供たちに安心感を与えます。巨木の下にはいつも人がいます。

熊本城二の丸県立美術館

熊本城二の丸に位置する熊本県立博物館は日本美術、西洋美術の総合美術館ですが、全国の美術館の多くが西洋美術や現代美術の美術館であるのに反し、熊本県立美術館は江戸時代までの希少な日本美術品が収蔵され日本美術を鑑賞できる数少ない総合美術館です。近世日本美術の基礎を作った足利将軍家の一族で、室町幕府の管領の流れをくむ熊本藩主細川家が江戸時代を通して制作や収集した歴史的な日本美術品を集めた永青文庫分館もあります。

最初に来た時の県立美術館の建築には親近感を覚えました。なぜなら長年親しんで来た我が町浦和の埼玉会館も、世界遺産となった国立西洋美術館を設計した世界的建築家ル・コルビュジエの弟子だった前川國男の作品だったからです。前川國男の作品は東京文化会館でも驚かされましたが、埼玉会館や大宮にある県立博物館の重厚な建築は、この県立博物館とよく似ています。

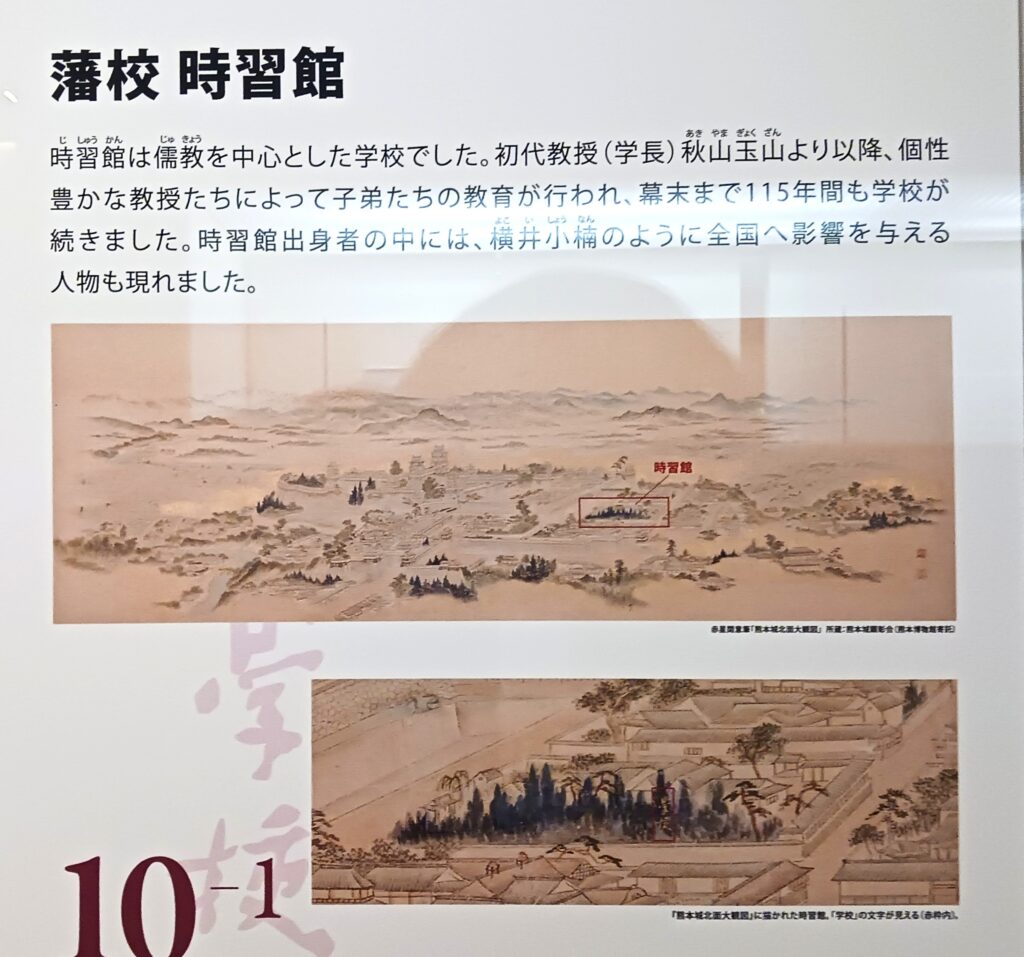

教育県の基礎を作った藩校時習館

江戸時代多くの藩にとって藩校は大きな役割を果たしましたが、特に熊本藩の時習館はレベルが高く、文武両道を目指す熊本藩士の精神的支柱の存在となり、多くの人材を輩出しました。更に時習館は開放的で藩士の子弟だけでなく庶民の成績優秀な人材も入校が許可されました。

時習館は、江戸時代名君と言われた藩主の中でその筆頭だった第6代藩主細川重賢によって、藩の財政の立て直しや行政や刑法などの藩政の改革など、宝暦の改革の一環として宝暦5年(1755)に設立されました。

学問の基本は幕府の正学である朱子学で、客観的な理を重んじそれを探求することで心を正すことを目指しました。朱子学は熊本藩士の道徳や倫理観を形成する上で重要な役割を果たし、それを基本とした時習館は藩士たちの精神に大きな影響を与えました。

藩校出身者では横井小楠がだれもが知っている有名人ですが、他に多くの人材を世に出しました。

また細川重賢は医学にも関心を示し同時期再春館と呼ばれた医学校も設立し、熊本医学の基礎を作りました。

第6代藩主細川重賢の宝永の改革が、有名な上杉鷹山の改革、松平定信の寛政の改革のモデルになりました。

いつも感じることですが熊本はPRが下手です。特に細川重賢のことも藩校時習館のことも宝暦の改革もあまり知れ渡っていません。

細川重賢は朱子学の時習館を作りましたが、理系の能力が高く科学的思考を愛しており、儒学や武芸の他に算術、天文、測量技術を学ばせました。熊本博物館で幕末弾道学の日本一の権威池辺啓太を知りましたが、彼を生んだのも時習館の科学教育の賜物だったのでしょう。

重賢は学芸大名の筆頭であり自ら筆をとり植物誌を表しました。

重賢植物の知識は、学問だけに留まらず藩の産業まで起こしました。まず櫨と楮に眼を点け、櫨から蠟を、楮から和紙を作り、藩の専売事業にしました。また養蚕にも目をつけ藩内に普及させました。

時習館教育は他藩にも開放したので多くの他藩見学者が訪れたそうです。

また宝永の改革は財政難にあえぐ多くの藩の目標になり、有名な上杉鷹山の有名な行政改革は、重賢の宝永の改革を学び行ったものと言われています。上杉鷹山は九州の小藩高鍋藩から米沢藩に養子に行きましたが、同じ九州の熊本藩の行政改革をじっと学んだのでしょう。更に学芸大名として重賢と親しかった老中筆頭の松平定信の寛政の改革も宝永の改革を参考にしたと言われています。熊本人はPRが下手です。

熊本城天守、小天守、宇土櫓

海音寺潮五郎は薩摩と肥後の国境を守る薩摩藩の郷士出身ですが、その独特の歴史感は好きで多くの著作を読みました。その中で肥後について記した著作に触れます。

肥後侍の気質

海音寺潮五郎は日本名城伝の熊本城編で、森鴎外の小説阿部一族に触れ ガラシャの夫である細川忠興、忠利の時代に熊本の士風が作られたと論じています。

細川忠利が56歳で亡くなった時、忠利が可愛がっていたニ羽の鷹の1羽が主の荼毘に飛び込み、もう一羽は荼毘の上を舞続け、翌朝力つきて池の中に落ちて死んだと言われています。この時、鷹が殉死したと評判になり、鷹に劣るべきと藩士19人が殉死したそうです。通常殉死した家族には手厚い保護がありますが、殉死した阿部弥一右衛門の遺族には不利な処置があったため、憤慨した長男権兵衛は忠利の三回忌に不埒な行いをしたため捕えられてしまいました。藩のやり方に憤慨した阿部権兵衛の弟を先頭に一族が屋敷に籠り、藩と合戦状態になりましたが、やがてようやく沈静しました。

さらに海音寺潮五郎は、藩校時習館が出来て肥後侍の頑固なところに、更に学問で磨きがかかって行ったと、頑固な肥後侍の士風について解説しています。

石光真清の手記によると、大学者林桜園は国学者でありながら偉大な蘭学者でもあり、しかも攘夷論者でもあったため、蘭書を読むときは蘭書を足で踏んづけてから読んだとあります。手記では肥後侍の気質には触れていませんが、林桜園はその典型のような気がします。

この教えを受けた幕末の志士宮部鼎蔵や、海音寺潮五郎も言うように、後で触れる太田黒伴雄や加屋霽堅を始め神風連の人たちも肥後侍の典型でした。石光真清の手記を読んでいると彼も肥後侍の典型で、更には孫文を援護した宮崎滔天も肥後侍そのものです。

天守と小天守

加藤家改易後、足利一門で管領家であった豊前中津藩18万石の細川忠利が肥後54万石を拝領し熊本城に入場しました。忠利は入場するに当って西大手門前でひざまづき「只今より肥後54万石の城地を拝領いたす」と言い、清正の廟所の方角に向かって頭を下げたと言われています。

名門細川家は藤考(幽斉)、忠興(三斉)、忠利の3代で、足利義昭、信長、秀吉、家康と主君を代え、54万国の領主になりますが、幽斉はもとより忠興、忠利は歌道、茶道を初め有職故実に明るい第一級の文化人でした。

海音寺潮五郎は著書「日本名城伝」の中で、忠興のエピソードとして次を紹介しています。

忠利の熊本入場後半年ほどして、父の三斉忠興が自分の隠居城の八代に行くため、熊本を通過し城内に1泊だけして翌日八代に向かいました。

八代は薩摩に近いため三斉は「万一の際は若僧共には手におえまい」としてここを居城にしたのです。

三斉は熊本から二里ほどの南の川尻の別荘で休息した際、忠利の近臣宛てに手紙を書きました。

「城内の忠利殿の居間の庭先に風変わりな石灯篭があるが、あれは平安朝時代の九州の遊女で女流歌人として有名であった桧垣の墓碑であったものである。わしは先年太閤様の九州征伐に従って肥後に来たとき、その墓所で見て知っている。おそらくは加藤忠弘が物数奇心から取り寄せ、灯篭として庭においたものであろうが、大名の居間の庭に墓石を立てるというのはまことに不吉でおもしろくない。また桧垣集という歌集もあり、後撰集にも歌がとられているほどの歌人の墓であれば、国として、その墓所は史蹟として大事に保存すべきである。国主自らがこれを破却して、おのれの庭の飾り物にするなど、狂気の沙汰である。」

三斉忠興は父の幽斉から引き継いで、戦乱の世自らの才覚で54万石の基礎を作りましたが、家康の信頼を盤石にしたのはその夫人ガラシャの生き様でした。

神風連戦いの跡

神風連の乱について

熊本城二の丸には神風連の副将加屋霽堅の戦死の地の記念碑があります。

歴史教科書では、神風連の乱、秋月の乱、萩の乱、について単に不平士族の反乱と一行で片付けられています。西南戦争は大規模な戦争ですが、西郷軍と新政府軍の単なる戦いと矮小的に捉われていますが、歴史的にはもっと深い位置づけにあります。

明治新政府にとって政府が転覆する危機になったさきがけの神風連の乱、秋月の乱、萩の乱や本当に転覆の危機に襲われた西南戦争については、戦前まではあまり触れたくない事件だったと想います。神風連の乱、秋月の乱、萩の乱は不平士族の反乱という矮小化された側面でなく、武士の倫理、道徳を基本とした精神的なバックボーン喪失に対する抵抗運動でした。敬神党の侍たちはあえて銃を持たず刀だけで銃で武装した明治政府の鎮台兵に突入し120名が戦死しました。

この一連の乱以降、我が国社会では武士のモラルが否定され江戸時代まで続いた精神性が退化して行きました。三島由紀夫は新風連を研究していたと言われています。

神風連は敬神党とも言い、教養人林桜園の門弟の集団です。藩の兵法指南で吉田松陰と深い交友にあり、池田屋で壮絶な最期を遂げた志士宮部鼎蔵も、林桜園に私淑していました。神風連の乱は廃刀令をきっかけに生じましたが、首領の太田黒伴雄や加藤社の神官で副将の加屋霽堅をはじめとする敬神党のメンバーたちは、熊本藩きっての人格高潔な教養人の集団でした。

幕末の熊本藩は、学校党(佐幕攘夷)、勤皇党(尊王攘夷)、横井小楠の実学党(尊王開国)の三つの党派があり、それぞれ対立していたため藩論がまとまらず西国雄藩でありながら維新には積極的に係われませんでした。明治になり実学党が藩政の主流になりましたが、文明開化の嵐の中、勤皇党は敬神党と名を代え日本古来の精神をかたくなに守ろうと170名の集団が結束し、廃刀令、断髪令を期に明治9年10月蜂起し、安岡県令と熊本鎮台を、その主義故に銃砲無しに攻撃しましたが、鎮台兵の銃に敗れ124名が亡くなりました。この神風連の乱に呼応して、同月秋月の乱、萩の乱が、翌年西南戦争が勃発したのです。

幕末討幕運動を開始した吉田松陰や西郷隆盛に影響を与えた陽明学は、個人の内面にある良知を重んじそれを実践することで知識と行動を一致させることを目指した思想ですが、幕末九州の大藩でありながら、池田屋で自刀した宮部鼎蔵以下のグループ以外討幕運動に加わらなかったは、時習館の教育があったのでしょうか。

西南戦争熊本城攻防の激戦地

西南戦争で薩摩軍は城の西側から攻めましたが、城との高低差がありここが最大の激戦地となりました。

熊本市電と終点健軍

熊本の市電です。50年前熊本で初めて市電を見た時「健軍」行きという表示の車両が何台も走っているのを見て驚きました。街の地名に軍の漢字が使われているのは全国でも

初めてで、さすが熊本は清正以来の武の国だと印象を持ちました。まして「健軍」の地に陸上自衛隊の基地がありました。

当時は「健軍」の由来を調べようがありませんでしたが、今はネットで直ぐ調べられます。それによると「健軍」の地には昔から「健軍神社」があり阿蘇大社を祀り建緒組(たけおくみのみこと)が率いた軍を祀っていることから「健軍」と呼ばれるようになったそうです。

明治4年、明治新政府の陸軍は全国を6つの軍管に分け、東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本に鎮台を設け、次いで6年に徴兵制を施行しました。

熊本鎮台は明治10年の西南戦争にて新政府軍の防波堤になりました。その後熊本鎮台を母体とした第6師団が編成され、熊本、大分、鹿児島、宮崎の九州南部の出身者で編成され

た兵隊は北海道の第7師団と共に日本最強を誇りました。

熊本には第6師団司令部と第13歩兵連隊が置かれ軍都として発展しました。現在は「健軍」に陸上自衛隊南西方面隊司令部が置かれ、九州から沖縄、先島諸島までの陸上防衛を担っています。かっては対ソ連の抑止で北海道旭川の北部方面隊が最強と言われましたが、今は南西方面シフトが行われ、島嶼作戦のための日本版海兵隊も長崎に置かれ南西諸島では地対艦ミサイルが配備されています。また攻撃してくる敵艦でなく、攻撃してきた敵地本土に対しる「反撃能力」として長射程の12式対地ミサイルが健軍基地に配備する計画が発表されています。

街を流れる大河白川

ロンドンのテームズ川、パリのセーヌ川、ニューヨークのハドソン川、東京の隅田川のごとく、市内を流れる大河は風景として魅力があります。

しかし実際には川は交通の障害になり、街は途切れてしまいますが、それでも川面を渡る風は心地よく川辺の緑は目に沁みります。

熊本には白川という大河が市内を流れ、昔は物流に大いに貢献しました。川の水も豊富な阿蘇の湧き水が絶え間なく流れ、清掃も行き届いているためとても清潔で、時折白鷺が羽を広げて滑空しています。

水前寺成趣園

前回詳しく触れた水前寺成趣園です。都市の中の公園としても超一級です。

肥後六花

現在の水前寺成趣園には細川重賢公の奨励したたしなみが今でも残っています。その一つが肥後六花です。

水前寺成趣園の真面目な事には、これらすべて園内で栽培されていて、季節には全て花が見られることです。

肥後椿

ヤブツバキは自生ツバキで、園芸改良種はツバキと呼ばれ我が国固有の品種のように見えますが、原産地は中国江南地方で我が国には有史以前にすでにわたって来ており、日本の樹木植生図ではヤブツバキ帯という区分もあります。

肥後椿は園芸種のツバキの改良種で、特徴として一重で雄しべが梅の花の芯に似ています。肥後椿には多くの品種が作られ、白系、紅系、絞り系があり、一重のため茶花で使えるため人気があります。

肥後菊

肥後菊です。ぼってりとしない軽やかでさっそうとした花には風情があります。

能楽堂

旅をすると古い城下町には、ひっそりとした能楽堂を見つけますが、ここ水前寺成趣園の能楽堂では、謡の声や床を踏む音、鼓の音などいつも能楽堂から練習の音曲が聞こえてきます。とても珍しいことです。熊本では能楽堂は記念物でなく今でも活動している活火山です。

盆石

盆石とは黒いお盆の上に自然石や白砂で山水を表現する縮小芸術です。推古天皇の時代半島から伝わって来たと言われており、私も後醍醐天皇愛用の盆石を見た事があります。

盆石は細川3代の幽斎、三斎、忠利の時代3人によって細川流として確立されたと言われています。水前寺成趣園には盆石の代わりに地面広く使った盆石を作っています。盆石には意味があり、ここに設けられた盆石は出陣の盆、帰陣の盆、移徒の盆が設定されています。

クリスマスを迎えて電飾の準備です。多分水前寺成趣園は幻想的な雰囲気に包まれるでしょう。このように歴史だけでなく現代の時代性に合うようにイベントが行われています。

古今伝授の間

古今伝授の間でお茶をいただきます。菓子はポルトガル伝来の加勢i以多です。

古今伝授の間。この間に座って池を眺めていると、私のような浅学の才の人間でも、この間で古今集の伝授を行った我が国を代表する文化教養人である細川幽斎、桂離宮を作った八条宮智仁親王、修学院離宮を作った後水尾天皇を感じることによって、日本文化は現代社会に何をもたらして来たのか、これから日本文化は世の中とどうかかわって行くのか、想いを馳せることができる最高の舞台です。

夏目漱石旧居

熊本五高教授になった夏目漱石は熊本市内でいくつも転居しました。ここは水前寺成趣園に隣接した漱石宅です。漱石はこの後英国留学に行きました。

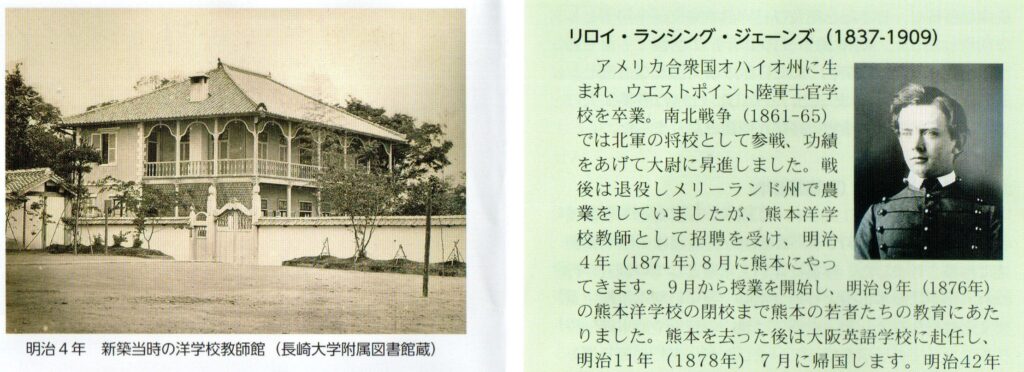

熊本にキリスト教をもたらした熊本洋学校教師ジェーンズ邸

明治維新を迎え熊本の思想は、日本本来の魂を重視する学校党から、急激に西洋文化の影響で変わりゆく世の中に適合するため実学派が藩内の勢力を広げました。

その一環として西洋の学問を直接学ぼうという機運が高まり、明治4年熊本洋学校が設立され、南北戦争後退役となった合衆国陸軍大尉ジェーンズが招かれました。洋学校は熊本城内に設けられ、この建物はジェーンズの私邸で復元されたものです。

洋学校の授業は英語、数学、地理、歴史、物理、化学、天文、地質、生物で、教師のジェ-ンズ1人で全て英語で行われました。

ジェーンズは知識だけでなく生活全般に西洋の長所の導入を図り。西洋野菜の種子をアメリカから導入し栽培方法を教え、柑橘類の栽培方法、更に牛乳の習慣も教えました。

熊本洋学校で学んだ生徒たちは後に優秀な人材となって様々な分野で功績を残し近代日本の発展を支えました。英学校は5年間で廃校になりましたが、たった5年間で多くの人材が輩出しました。

九州帝大初代学長の中原淳蔵、東京農大初代学長の横井時敬、近代ジャーナリストの最高峰徳富蘇峰、日本基督教会を支え,同志社総長海老名弾正、同志社総長小崎弘道、宮川経輝、九州学院初代院長遠山参良、朝鮮銀行総裁市原盛宏、同志社総長横井時雄が挙げられます。

ジェーンズ邸2階は日本赤十字社発祥の地

明治10年5月1日西南戦争の最中、熊本は戦場になりました。熊本城の端にあるジェーンズ邸の2階の部屋で旧佐賀藩士で元元老院議官佐野常民はパリ万博で見た赤十字の展示の思想に感を受け、総督有栖川宮に自ら社長になり博愛社設立を願い出、戦場になった城下で敵味方なく約1400名の傷兵の治療を行いました。

明治20年博愛社は日本赤十字社と改変しました。

熊本バンド

洋学校が開設されて2年後、熱心なプロテスタントのジェーンズは週1回聖書の研究会を始め、やがて日曜日の礼拝がジェーンズ邸で有志が集まって行われるようになりました。

明治9年1月30日生徒40名は寮から花岡山に集まり祈祷会が開かれました。ここで奉教趣意書が読み上げられ、35人が趣意書に署名し熊本バンド(誓約)と呼ばれました。

この結盟が、不穏だとする学校党の反目から洋学校は廃止され、ジェーンズは大阪英語学校に移り明治11年帰国してしまいます。熊本で排斥された熊本バンドの35人は熊本を去り、明治8年京都で新島譲が開校した同志社に移り同志社発展の基礎を固めました。熊本は惜しい人材たちを放してしまいました。

もし洋学校を存続させ熊本バンドの有能な人々が熊本で活躍していたとしたら、別な歴史が産まれていたかも知れません。

この熊本バンドは横浜の宣教師ブラウンに指導された横浜バンド、その流れの弘前バンド、クラーク博士の札幌農学校の内村鑑三や新渡部稲造の札幌バンドと共に近代日本のプロテスタントの3大源流と言われています。

横浜バンド

熊本バンドは京都の同志社で花が開きましたが、幕末明治初期に、横浜でヘボン、ブラウン、バラなど敬虔なプロテスタントの宣教師によって、キリスト教は大きく花が咲きました。

明治5年ブラウン、バラによって日本初めてのプロテスタント教会である日本基督公会が開設され20名のメンバーが洗礼を受けました。これらのメンバーは横浜バンドと言われました。プロテスタンティズムは教育に熱心で、横浜バンドのメンバーたちは、後に明治学院、青山学院、東北学院、フェリス女学院、立教学院、関東学院、東洋英和学院、聖学院を設立しました。

弘前バンド

熊本と同じ軍都で旧城下町の弘前でもプロテスタンティズムは花が咲きました。

弘前には明治の建築が復元されて残っており、当時の雰囲気を味わうことができます。

旧弘前図書館、旧東奥義塾跡地 旧東奥義塾外国人教師館 弘前学院外国人宣教師館

戊辰戦争を戦った後、藩命で英語取得のため横浜に留学した2人の津軽藩士がいました。1人はプロテスタント集団の横浜バンドに加わった本多庸一で、もう1人は慶応義塾で学んだ菊池九朗でした。2人は奥羽越列藩同盟に津軽藩を代表して参加を表明しに白石城に出向いていた間、藩論が新政府側に一変したため、信義にもとるため脱藩して庄内藩軍に加わり秋田戦争を戦いました。庄内藩降伏後津軽藩は2人の復帰を認め、本多は函館戦争では津軽藩参謀として従軍しました。

横浜では本多庸一はキリスト教の洗礼を受け横浜バンドに加わり、菊池九朗はジョン・イングという1人の宣教師と出会いました。

ジョン・イングは熊本のジェ-ンズと同じく、南北戦争に北軍大尉として従軍したラストサムライでしたが、戦争の無意味さに疲れ聖職者として生きようと宣教師の道を歩み赴任地の中国から帰国途中でした。

菊池九朗は旧藩主の資金援助で藩校稽古館を引き継いで慶應義塾を見習って東奥義塾を設立し、自身がオーナーとなり横浜バンドの本多庸一が初代塾長となりました。

そして東奥義塾の教師としてジョン・イングを招聘し、明治8年本多庸一とジョン・イングは弘前教会を設立し布教活動を始めました。菊池九朗始め14名が入信し弘前バンドと呼ばれました。

ジョン・イングは、津軽の地にインディアナ州のリンゴの種子を導入し、今日の津軽のリンゴ王国をもたらしました。またフランス出身のカトリック神父フォリーもリンゴの剪定や肥料などの栽培指導を行うかたわらジャムやフランスパン、ワインやブランデーの蒸留を伝え津軽の産業に大きく貢献しました。

明治8年、プロテスタント弘前教会 明治41年カトリック弘前教会

熊本医学校(古城医学校)

初めて熊本に行って街を歩いて驚いたのは、病院、医院の多さでした。

地元さいたま市では内科や歯科はたくさんありますが、耳鼻科、眼科、整形外科、産婦人科、脳神経科などの単科医院は少なく、子供が罹病する耳鼻科は数が少なくて若いお母さんたちは苦労しています。それが熊本の街には耳鼻科、小児科、整形外科はもとより眼科などは専門病院まであります。

基幹病院は熊本大学病院始め、国立熊本医療センター、熊本赤十字病院、済生会熊本病院、熊本市民病院があり、我が町さいたま市と比べると医療施設が比べ物にならないくらい充実しているように感じました。

県レベルで比較すると、この差はよく言われることですが、埼玉県には国立大学の医学部が無いことが原因だと悟りました。たしか明治初期に浦和に埼玉医学校が開設されましたが、予算がかかると言うことで直ぐに廃止された歴史があります。

熊本の医学の伝統は、第6代藩主細川重賢公の藩校時習館と共に開設した医学校再春館から始まりました。

明治維新となり、他県と異なり熊本県の近代化は近代教育から始めました。

それが明治4年ジェーンズを招聘して開始した熊本洋学校とオランダ人軍医マンスフェルトを招聘して開始した古城医学校でした。

マンスフェルトは3年で退任しましたが、その後熊本医学校、私立熊本医学校、熊本県立医学専門学校、熊本県立医科大学、官立熊本医科大学と内容や形態が変わりましたが、医学の伝統は新制熊本大学の医学部に引き継がれて来ました。熊本大学医学部出身の開業医も地元熊本周辺で開業したため、熊本大学病院を中心とした医療の熊本の伝統は今日引き継いでおり熊本は九州医療の中心地となっています。

また薬学は重賢の薬草園に端を発した流れから明治16年医学校附属薬学校が誕生し現在の熊本大学薬学部に引き継がれています。

国立大医学部の無い医療後進国埼玉県から見たら羨ましい伝統です。

熊本市博物館

熊本市は熊本城内始め熊本県立美術館、熊本市現代美術館、熊本市博物館、熊本城ミュージアム、熊本洋学校ジェーンズ邸、旧制五高記念館、小泉八雲宅、夏目漱石宅、横井小楠宅、徳富記念邸、水前寺成就園、など町中が美術館や博物館のようです。その中でも熊本市博物館はオリジナルな展示物が多く興味深い印象でした。

晩秋の熊本は銀杏が美しいです。

古墳時代の馬具

3世紀から5世紀の古墳時代、熊本で出土した馬具です。さすが馬刺しの都だけあって、馬とのかかわりを示す馬具は見ごたえがあります。さきたま古墳群の出土馬具と比べると

武蔵が後進国に見えてきます。

清正公の鎧

加藤清正の鎧兜です。見ごたえがあります。

清正時代の熊本城

清正建築時の熊本城の図です。櫓が多く難攻不落の要塞のイメージです。

細川藩主の参勤交代の御座舟

熊本藩主の参勤交代の御座船です。大分の鶴崎港に飛び地があり、熊本から豊後街道を通り鶴崎から御座船波奈之丸に乗り船団を組んで瀬戸内から大阪に向かいました。

大阪からは陸路東海道を進みましたが、船団を組んでの航海は費用がかさむため江戸期後半から陸路になりました。

民具

珍しい家具です。

農具

珍しい農具です。

桜町バスターミナル

1日当たり延べ4300台のバスが発着し乗降客数は公表されていませんが、日本最大でしょう。近郊、長距離、空港、タクシーなどあらゆるバス路線が運行されています。

クリスマスのイベントが開かれ賑わっています。

熊本の目抜き通リ

市電通町筋駅周辺は熊本の繁華街の中心で百貨店鶴屋があります。都心や地方都市の百貨店が撤退して行く中で老舗百貨店鶴屋は健在で熊本市民に愛されています。

1昨年、松江駅前の老舗一畑百貨店の閉店に巡り合いました。松江と出雲大社を繋いでいる一畑鉄道が運営している電鉄が運営している地域を代表する小売店が撤退すると、皆ギフトなどで困るのではと想うし、何よりも駅前の拠点が無くなる寂しさは如何ばかりかと想います。松本の井上百貨店の撤退もそうでした。そういえば以前訪れた秋田駅前の西武デパートはどうなっているのか気になります。また広島の巨大なバスタを構成していたそごうの跡はどうなっているのか遠いので報道にも出ません。

浦和は小さいけれど伊勢丹を支えています。多分熊本では鶴屋は今後も健在でしょう。

熊本で驚くのは超大型書店が3店あることです。古町にある老舗の長崎次郎書店は閉店しましたが、中通りにある長崎書店、そして鶴屋の裏手にある大型の蔦屋三年坂書店は圧倒的な品ぞろえと展示が実に見事で圧倒されます。店独自のジャンル分けした本の表紙を見せる展示や、品ぞろえの深さなど、近年の書店に欠けるワクワク感に満ちていて買わざるを得ません。私も他の書店で見なかった樹木図鑑を購入しました。店の人に神田須田町界隈でもこんな見事な書店は無いと言ったら大喜びでした。

JR熊本駅前に出来た商業施設の大型書店のメトロ書店の品ぞろえの深さも見事です。この書店にはあらゆる文庫本が品揃えされていました。

書店だけでも文教都市浦和は文化都市熊本に完全に負けましし、今まで訪れた都市の中でも最高でした。

熊本市現代美術館

この知的な空間は日本全国どこにもありません。

日常の食に関する美術展の開催が予告されていました。開催の前に帰宅予定のため見たかったのですが残念でした。

鶴屋の大通リを挟んで向かい側のスターバックスの上階に熊本市現代美術館があります。

1等地のビルのワンフロア全体を使用した贅沢な現代美術館です。左のフロアにはゆったりとしたミュージアムショップがあります。

図書館もあります。芸術関連図書だけ集めた図書館と子供の絵本ばかりの図書館があります。この芸術関連の図書館で2時間ぐらい様々な図書を楽しみました。子供の時に読んだ手塚治虫の新選組の古いマンガがあり、懐かしさで読みふけりました。

こんな図書館こそ浦和の街にあってもおかしくはありません。文教都市浦和の文化施設はどうして貧困なのでしょうか。浦和の北浦和に戦前一高、三高に次いで人気が高く入試が困難だった旧制浦和高校があった事を今のさいたま市民は誰も知りません。熊本は旧制五高の記念館があるし松本には旧制松本高校跡に旧制高校記念館があり、学を志す市民は誇りを抱いています。あくまで想像ですが小澤征爾のサイトウ記念オーケストラが松本で誕生したのは旧制松本高校のイメージがあったからでと想像します。

熊本には、どこの都市にも見られない巨大で長いアーケードの商業施設や、超大型の3店の書店、そして全国どこにも見られない1等地の文化複合施設熊本市現代美術館、など限られた場所を、他に負けないような最高な場所にしようと言う自己完結の精神は、加藤清正以来の伝統なのでしょうか?

これも、清正、細川3代、細川重賢、時習館と続いた文化の歴史の賜物なのでしょうか? くまモンでは有名になりましたが、実際熊本に行かないと熊本の深さが分かりません。地方創生の掛け声は今まで箱物を建てて終わりでしたが、街づくりはの基本は農業と工業のベースがあり、それに商業が加わりますが、サブカルチャーも含めて知的文化の側面がないと単なる低級な歓楽都市で終わります。熊本市は地方創生都市のモデルになると想います。

国立熊本大学構内

国立熊本大学の構内です。早稲田などと違って授業時間中,校庭を歩いている学生は皆無です。皆高校生のように授業にはきっちりと出席しているようです。

それと通学は自転車を使用するのでしょうか、構内の自転車の数は半端ではありません。

旧制五高記念館

教育県でもある熊本市に、明治4年熊本英学校、同じ明治4年に熊本医学校(現熊本大学医学部)明治18年私立熊本薬学校(現熊本大学薬学部)が設立されました。

そして明治20年全国5ブロックに分け九州が第5ブロックとなり、福岡、佐賀、長崎と激しい名乗りがあり、第五高等中学校が、熊本に設立され後に第五高等学校となりました。

旧制高校は、一高(東京)、二高(仙台、)三高(京都)、四高(金沢)、五高(熊本)と5ブロックに分け設立しましたがその後、六高(岡山)七高(鹿児島)、八高(名古屋)の順序で設立されました。大正期に入り、旧制高校は以後ナンバースクールではなく、大正8年、新潟、松本、山口、松江と続き、我が町の旧制浦和高等学校は大正10年に設立されました。旧制高校はすべての県庁所在地に設立された訳でなく、浦和の町も旧制高校が存在したことで、文教都市として市民の間で大きな誇りがありました。

旧制高校は旧帝大を除いては地域の最高学府の位置づけでした。旧制高校生たちは寮祭では寮歌を唄いながら無礼講でそれぞれの街を練り歩き、街の人たちもそれを支持していました。それだけ旧制高校の学府としての存在は大きかったのです。

当時、一般の人は小学校卒か高等小学校卒で、中学校や師範学校に進学するのは少数でした。旧制高校に進学する人たちはそのまま旧帝大に進学するため超エリートでした。しかも専門課程は大学で行うため、旧制高校では教養科目しか学ばなかったため、いわゆる深い思索によって教養を身に着ける教養主義が誕生しました。

一方軍部のエリートを養成する陸軍士官学校や海軍兵学校は4年制で中学4,5年から進学し今の高3から大学3年までに当たります。

また早稲田、慶応などの私学は大学3年制本科の前に2年制の大学予科と専門部が並列しておかれ、中学から予科か専門部に進学し大学本科に進みました。

中学校は5年生で、旧制高校は今の高3年から大学2年までです。大学は3年制でした。私大では予科、大学合わせて5年制でした。

当時の高等教育機関で旧帝国大学は北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州の7帝大でしたが、旧制高校卒業人数とと旧帝大の入学定員は同じのため旧制高校を卒業すれば、旧帝大に全員合格できたため、旧制高校では受験勉強の心配がなく、いわゆるリベラルアーツの拠点として3年間深い教養を磨くことが出来ました。

小泉八雲熊本旧居

小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの熊本五高教授時代の旧居が、熊本鶴屋百貨店の裏の広場、東京で言えば銀座三越の裏の1等地に、旧制五高出身者で熊本財界人によって移設されて記念館となっています。

ハーンは松江中学で英語教師を務めた後、熊本の旧制五高に赴任しました。ハーンが熊本から東京に移ってから入れ替わり五高に夏目漱石が赴任してきたのです。

ハーンは、松江中学では英語を教えながら怪談など文学作品の著作をしたためていましたが、熊本五高では学生たちがより年長で我が国を率いていく人材ばかりだったので、著作の傍ら自身の文明論も学生たちに強く語っていました。

記念館にはハーンの下記の言葉が展示されています。

西洋と東洋が将来の競争において確かなことは、最も忍耐強く、最も経済的で、生活習慣の最も単純な者が、勝ち残るだろうということである。

コストの高い民族は結果的にことごとく消滅することになるだろう。自然は偉大な経済家である。

自然は過ちを犯さない。生き残る最適者は自然と最高に共生できてわずかなものに満足できる者である。宇宙の法則とはこのようなものである。・・・・

「日本の場合は危険な可能性があるように思う。それは古来の素朴で健康な、自然な、節制心のある正直な生き方を放棄する危険である。

私は日本がその素朴さを保持する限りは強固であるだろうと思う。

私は九州スピリットと言われているものが何であるか考えて来た。生活様式の素朴さと生活の誠実さは、古くから熊本の美徳だったと聞いている。

もしそうであるなら、日本の偉大な将来は生活の中で簡易、善良、素朴なものを愛し、不必要な贅沢と浪費を憎むあの九州スピリットとか熊本スピリットといったものを、これからも大切に守っていけるかどうかによると考えている。」

ハーンの五高在任時に元会津藩広用方で儒者の秋月貞次郎がいました。秋月貞次郎は幕末の歴史に必ず登場する人物で、会津藩京都守護職時代、複雑怪奇な薩摩藩や朝廷との外交交渉をになっていましたが、薩長同盟後北海道斜里の陣屋に左遷されてしまいましたが、会津藩の落城時の降伏交渉を行いました。

数々の修羅場を潜ったこの老儒者に対しハーンは神のような人と評していました。

松本健一著「秋月悌次郎」に、五高の学生寮である習学寮の設立50年の昭和13年に「習学寮」史が編まれ、そこに五高50年における代表的な教授3人が選びだされ、「三先生」という回顧録が作られたとあります。

その3人の先生とは、夏目漱石、ラフカディオ・ハーン、そして秋月悌次郎でした。

再び熊本城

熊本城の入り口の加藤清正像はいつも外国人観光客が記念写真を撮っています。

晩秋の熊本はどの場所でも銀杏が美しく輝きます。

宇土櫓の改修です。

石垣の石、一つ一つ元の場所に収める熊本城の修復は、ガウディのサクラダファミリアのように今後も永遠と続くでしょう。

熊本市は巨木の保全に熱心です。熊本城には巨木がたくさんあります。特にこの2の丸広場の楠木は形が良いのでついカメラを向けてしまいます。

他にムクノキ、スタジイなど古来我が国を覆っていた暖地性常緑広葉樹の大木が林立しています。

加藤神社

熊本の人たちに加藤清正公は人気です。加藤清正公をセイショウコさまと呼んで敬愛しています。堅牢な熊本城は豊臣秀頼を迎えるために建てたという説もあり、家康は清正を恐れており、清正の死後2代目に難癖をつけ改易にしてしまいました。

熊本護国神社

各地を旅し、古い鎮守の神社や城址に行くと必ず招魂碑を見つけてお参りすることが習慣になっています。碑には郷土を守るために戦死した人々の名が刻まれています。中には招魂碑でなく立派な護国神社もありお国柄が偲ばれます。今まで印象的だったのは秋田の護国神社とここ熊本の護国神社です。

くまもと文学・歴史館

くまもと文学歴史館は江津湖への道の入り口にあり、落ち着いた雰囲気のすばらしい施設です。

珍しい都市の中の自然公園・江津湖

江津湖に興味を抱いたのは湧き水の水前寺公園成趣園の池の水の流れ先をたどると江津湖の方に向かっていることでした。

水前寺公園は都市郊外というより都市の中の公園という位置づけであり、江津湖もそのような位置づけで、都市の中にこのような自然が維持されていることが驚きです。

美しいプロムナードを辿ります。ここまでは観光客は誰も来ません。

梅花藻漂う清流

川の中に梅花藻が漂っています。昨春安曇野で熱心に梅花藻を撮影したのに、熊本では都市の中に梅花藻が自生しています。

少し手を入れていますが美しく纏まった公園です。

ここの銀杏も見事です。この公園に面して家がありますが、どの家も樹々に覆われて通りからあまり見えません。きっと熊本の風流人たちがこの場所を求めて住んでいるのでしょう。

江津湖

この湖を見ると都市の中にいることを忘れてしまいます。

旧城下町新町・古町

加藤清正は熊本城の普請と共に城下町づくりを行いました。

日本刀の鍔に施す有名な肥後象眼の店

江戸時代からの薬屋さんです。

古い書店の長崎次郎です。2Fは喫茶店です。老舗の書店ですが廃業した後、愛好者有志集まって継続しているようです。

古町を流れる江戸から明治にかけての舟運で活躍した坪井川が流れています。この坪井川には古い石橋がいくつも架けられており、見どころになります。

明十橋のかたわらの古い建築で見ごたえがあります。

唐人町通リのお店で裏は坪井川に面しています。後日NHKBSTVを見ていたら唐人町の素敵なカフェが紹介されていました。

街中を流れるかっての物流の坪井川は、水の都熊本だけあって流れは清流です。ゴミ一つ落ちていません。

一町一寺の町割

加藤清正は寺と街を合わせて城下町をつくりました。船場、紺屋町、米屋町、呉服町、細工町、など区割りし中心に寺院を配置した独特の町割りを行いました。

旧城下町の古町、新町の散策は2019年行った時行いましたが、大地震の再建途中で古い家は倒壊し空き地になっていた所が多かったです。

新町、古町は問屋街も兼ねていますが、それぞれ活発に活動している様子が見られ、行政の援助を待っているのではなく、独自に産業も復活している様子にダイナミズムを感じました。古町には路地の奥に必ず寺院があります。

琴平橋からJR熊本駅方面を望む

熊本市内を流れる大河白川です。この大河に琴平橋がかかっていますが、ここからJR熊本駅方面を望みます。市電は白川を渡らず真っすぐ熊本駅に行きますが、熊本は熊本城周辺とJR熊本駅周辺の2眼レフ都市です。

明治の熊本軍人の生涯を回想した石光真清の手記を読むと、江戸時代熊本藩の武家屋敷はこの琴平橋を渡った南の方に広がっています。西南戦争当時主人公は子供でしたが、熊本鎮台の新政府軍は薩軍の攻撃を露見するために、古町に火を放し更にお城の天守が空高く炎が上がり焼け崩れる光景を描いています。

島津攻めの秀吉が休んだ殿下石

琴平橋の土手から琴平橋を撮影していたら、後ろから家内が呼ぶので行ってみたら、家内が腰を下ろしている大石は、殿下石と呼ばれ秀吉が島津攻めの際、この白川を渡河するために腰を下ろした石であることが説明板に掲載されていました。

秀吉は30万の大軍を率いしかも海からは九鬼水軍まで動員し島津を攻めました。さすがの島津も領内に侵入される前に降伏したのです。

秀吉は筑紫から秋月街道を南下し熊本に入りました。秀吉の時代から薩摩への道は変わらず、長い時間を飛び越えてこの白川の渡河地点の歴史のリアリティが迫ってきました。

熊本は昔から我が国の鎮西の地であったことを再認識したのです。

突如豪雨に襲われた熊本

8月10日、鹿児島に続いて熊本に線状降水帯に覆われ、全県数時間で400mmの雨に襲われました。雨量400mmというと、全ての地面に40㎝の水が溜まるほど降ったことを意味します。

大雨と言えば実は8月5日、岩手の栗駒山で東北地方にかかった前線の影響で、予想以上に天候が悪化し山頂への登りで数時間バケツをひっくり返した雨を体験しました。栗駒山は八甲田山まで続く東北地方の背稜山脈の一番南に位置するため、稜線は前線の影響を最も受けて猛烈な豪雨になりました。登山道はしぶきをあげて水が流れましたが、下るにつれて雨は少なくなりものの登山道はすっかり沢になったため、登山靴が隠れるぐらいの水の中を下りました。途中登山道は2本の沢を渡るため、増水した沢を必死に渡りました。

TVニュースで報道された熊本を見ると、濁流が道路を覆い人が日常暮らしを営んでいる場所でなく、山みたいに自然が剥き出しになった光景でした。

追記、 豪災害から数日が経ちました。報道で熊本市外の地域の豪雨の被害は想像をはるかに超えていました。いつも災害直後、地元の国立大でなく遠く離れた場所の様々な国立大の災害関連の教授が顔を出し、被害は水害や土砂崩れの避難区域内で起こったとしたり顔でコメントします。多くの人々は避難区域に住んでいても簡単に移転はかないません。浦和の洪水のハザードマップを眺めても、たとえ避難区域に住んでいたとしても一生のうち命を失うような災害に遇う確率は限りなくゼロに近く極めて低いことが分かります。税金で食べている国立大の教授は人々に寄り添ってコメントすべきです。

熊本市内のアーケードも水に浸かりました。地下の店は完全に水没しその惨状は目をそむけたくなりました。

しかし先ほど12日夜10時の報道番組を見ると、熊本名物のあの長大なアーケードは、普段と変わらず若者の往来で賑やかでした。

若者は鳥と同じように雨が止むと一斉に姿を現すように見えます。このバイタリティ溢れる若者が健在ならば、被害に遭われたアーケードの店も直ぐに復旧が期待できます。

追記 その後、熊本県の大雨被害は当初より被害は甚大になったようです。政府は激甚災害に指定しました。特に車の水没は1、数百台にも及び、穀倉地帯の農業の被害も甚大で、八代市の田畑の大半が水没したと言われています。首都圏にいると九州は遠く、時間が経過すると報道が極端に少なくなります。また熊本の人は我慢強い人が多いため、災害直後でも、作物は全滅だと言う根をあげる人は少ないです。また大規模農家が多いため個人的な感覚より経営的な感覚でコメントする人が多いのだと想います。

熊本大地震の2年後熊本の旧市内を散策しました。当時熊本地震は益城町の家屋倒壊と熊本城の被害ばかり報道されていましたが、熊本旧市街の古い家屋の倒壊や破損が著しく、倒壊跡の空き地やブルーシートをかけて補修中の家屋がたくさん目立ち、報道とは随分異なるなと感じました。恐らく熊本旧市内の人たちは我慢強いため声高に被害を叫んでいなかったのでしょう。多分住民も行政も政治家も黙々と現実的に対処して行ったのでしょうか。

地球温暖化は暑い季節が長くなり、そのため冷やすクーラーの需要が高まり電力消費が増大し化石燃料を益々多く燃やします。そして近海の海水温度が上昇し台風や線状降水帯が多く発生し水の被害をもたらします。悪循環が益々加速します。個人の意識が社会の価値観を変えざるを得ない事態に来ました。誰かがやるだろうという意識では温暖化は止まらないかもしれません。

画像はホテルから眺めた明け方のバスターミナルの風景です。

熊本について書いていて書き忘れたことがあります。

旅で多くの県庁所在地を見ると、元気な県は県庁所在地も元気です。熊本はその代表です。

元々大手の工場が多い熊本に、世界一の半導体企業の台湾のTSMCの工場進出によって国産の関連IT企業も進出し、更に熊本大学や熊本高専がIT人材の養成に乗り出し、日本のシリコンバレー化を目指しています。

航空機の熊本便はどの航空会社のどの便もいつも満席で、熊本市内のホテルも予約が難しい時もありました。

熊本県は農業県としても成功しています。自宅近くの浦和の大手スーパーの野菜売り場は北海道産、熊本産と茨城産でほとんど占めているように見えるほどこれら地域の野菜は目立っています。近県の野菜はどうしているのか不思議に思います。

恐らく北海道とこの両県の野菜は生産量が多く出荷も安定しているため、大手スーパーのバイヤーは安心して北海道とこの2県の農協から仕入れているのだと想います。ということは熊本、茨城の野菜の生産、出荷が大規模システム化している証拠です。中小のスーパーはそれほど数を揃える必要がないため近隣の市場から仕入れているのでしょう。

地方都市で寂しく感じるのは、農業の近代化が遅れ海外生産委託による工業の空洞化で、産業の基盤が退潮し地方百貨店が維持できなくなるほど、商業が衰退している姿です。地方都市は観光だけでは飯は食えません。長野、松本が寂しく感じるのは工業が無いからです。

また主要都市を見た中で松江、米子、鳥取が取り残されているように感じます。これは島根、鳥取県が元気が無いせいで、根本的には他県に比べて基本的な交通インフラが欠けています。伯備線が予約が取れないくらい繁盛しているのに、どうして新幹線を通さなかったのか不思議です。秋田、山形に新幹線が行かなかったらどうなっていたでしょうか?

歴史を見ても戦国時代中国地方で覇権を争った尼子氏、毛利氏、大内氏の拠点の当初は皆、中国地方の内陸でした。現代の政治家より戦国武将の方が国土をよく見ていたような気がします。

元気な都市は訪れても楽しいし、寂しい街は心まで寂しくなってしまうのです。人口減が進んでいる中で、未来の成熟社会を維持していくための基盤の有無の立場から寂しさを感じてしまうのです。