薔薇のエッセイ、夏の終わり/コガネムシ幼虫駆除

眼下の敵

子供の頃から今まで、ありとあらゆる西部劇と戦争映画を見てきました。

戦争映画の中でもとりわけ実際の軍艦を動員して制作した海戦映画は、アメリカや英国などでしか制作できず、数は少ないです。

その中でも最も印象的だった映画は、第2次世界大戦の米国海軍のフリゲート艦とドイツ海軍潜水艦との息詰まる戦いを描いた「眼下の敵」でした。

「眼下の敵」は米国艦長をロバート・ミッチャム、ドイツ館長をクルト・ユルゲンスが演じ、双方とも高い評価を集め、その後の国際戦争映画「史上最大の作戦」は2人とも主役級を演じました。

「眼下の敵」の前置きが長くなりましたが、薔薇の害虫には航空機のように空から襲ってくるものと、地下に身を潜めて攻撃し左図のように爆雷攻撃を行っても、食害の進んだ薔薇は「轟沈」してしまいます。

まさにゴマダラカマキリとコガネムシの幼虫は、眼に見えない地中に潜伏し突然薔薇が枯れてしてしまう恐ろしい害虫で、その予防や駆除の方法はまさに「眼下の敵」そのものです。

私はこれら目に見えない害虫との戦いを行う時、いつも「眼下の敵」の映画を想い出し、自分がロバート。ミッチャムの艦長になった気分で戦うのです。

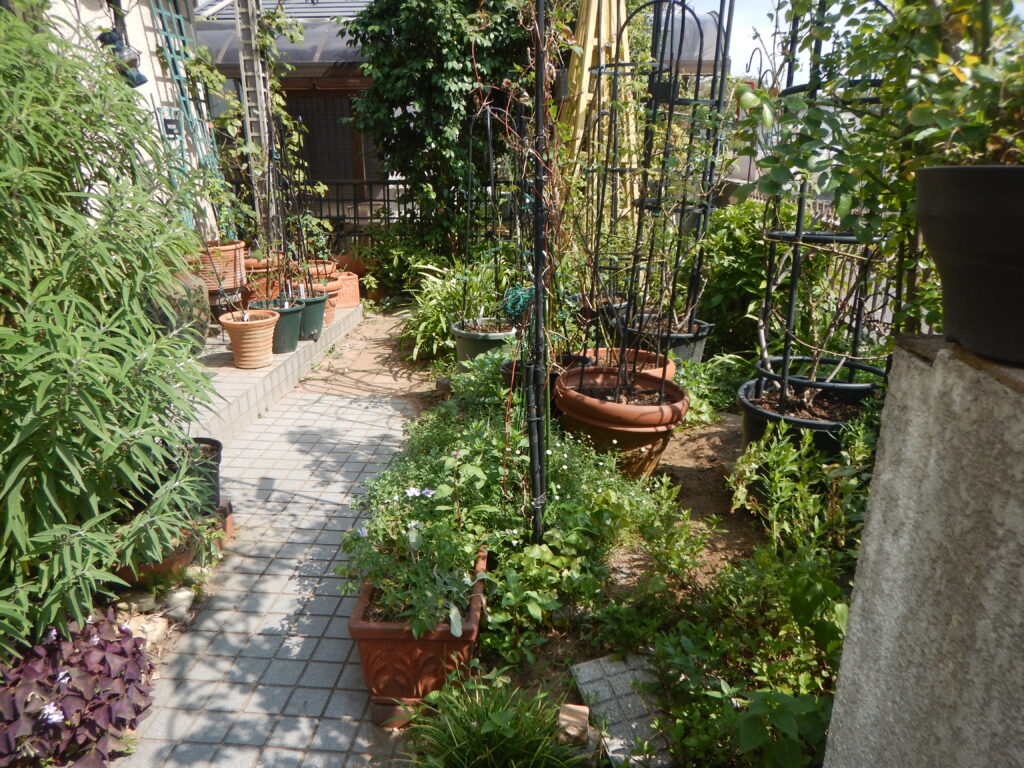

夏の終わりの平和な風景です。しかし地面の下には「眼下の敵」が潜んでいます。

コガネムシの幼虫

コガネムシは、葉をレース状に食害したり花に潜り込み花弁、雄しべ、花粉を食害したり、蕾に穴をあけます。コガネムシは逃げ足が速いので防除は難しいです。

コガネムシの成虫は7~8月に株元に産卵し幼虫になって越冬します。そして初夏、成虫になる際、旺盛に細根を食害しバラを死に至らしめます。

2~30年前は、幼虫が成虫に変わる初夏の終わりに猛烈に食害し枯れ死に至り、コガネムシの幼虫の食害を気にするのは、夏前だけだと想っていましたが、10年ほど前から冬でも土中で幼虫が活動し食害するようになりました。

主に6月、薔薇が元気が無くなったら、直ぐに抜いて幼虫を探して捕殺します。

6月、幼虫が成虫に脱皮する際が要注意。猛烈に根を食べるので、バラに元気がなくなったら直ぐに抜いて幼虫を探し捕殺します。

しかし、今では幼虫は何故か一年中地中で過ごしているようなので、年4回、ダイアジノンを散布しています。

上の画像は同じ薔薇ではありませんが、左側の薔薇に比べて右側のように葉が落ち始めて元気が無くなっているようだったらコガネムシの細根の食害が始まっている証拠です。この状態になった直ぐ抜いて鉢の中にコガネムシの幼虫が暗躍していないか調べて捕殺します。この際土中に隠れている幼虫もいるかも知れないので用土は新しく交換した方が気が楽です。

また折角薔薇を抜いても幼虫がいないこともたまにはあります。いずれにしても根の状態で再生可能か判断します。

コガネムシの幼虫は薔薇の水分補給の命である白い細根を猛烈に食害します。

コガメムシの幼虫は薔薇の白い細根を綺麗に食害します。あらゆる薔薇は白い細根が無くなったら、土中から水分を吸えず枯れ死します。

薔薇が完全に枯れたか、見込みがあるかの判断は白い細根の状態を見極めます。

根は太く長くあっても白い細根が無かったら、薔薇は水を吸えず枯れ死します。

地植えの薔薇の根は、ラクサなど台木を使用した輸入苗は直根性で真下に伸びるため、コガネムシの幼虫の駆除はやりやすいですが、ノイバラの台木を使用したクライマーは横に根を張るため、根の位置が分からずコガネムシの幼虫の駆除は困難です。

コガネムシの幼虫の駆除

コガネムシの幼虫の駆除はダイアジノン粒剤が有効です。以前は右の家庭用を使用していましたが、薔薇の本数が多いため近年は左の3キログラムを使用しています。以前コガネムシの幼虫対策は12月にスミチオンを株元に散布しダイアジノンは初夏に使用していましたが、現在は12月、3月末、5月末、8月末と4回株元散布を行うようになってから、コガメムシの幼虫の食害は無くなりました。

近年青いパッケージのオルトラン粒剤はコガネムシの幼虫に対処と表示しています。本数が多くない人は青ラベルのオルトラン粒剤でも良いと想います。

空からの害虫や病原菌の薬剤

本当は空から飛来する害虫の駆除を定期的にやれば効果的ですが、だんだんおっくうになってきます。

空から直接攻撃してくる害虫はアブラムシ、チュウレンハバチ、バラゾウムシなどですが、これら害虫に対して噴霧器を使用した全体散布はここ10年間ほとんど行っていません。

以前はスミチオンやオルトランと薔薇のウドンコ病と黒点病の特効薬を混合して、年3回ほど噴霧していましたが、面倒くさいのと頭から薬剤の霧を浴びるため、今はほとんど行っていません。

アブラムシ、チュウレンハバチ、バラゾウムシなどの害虫対策は100均のハンドスプレーにスミチオンを薄めて、気が付くと薔薇の補の先に噴霧する程度です。このハンドスプレーの穂先噴霧は有効で、まめに行うと害虫の苦労はしません。

人間は子牛が好きなように、害虫もとうのたった茎よりも柔らかい穂先が大好きです。穂先は数日で蕾を付けやがて開花します。この穂先の少量噴霧を行っていれば、薬剤が十分浸透した花は不味いため、理屈上害虫は近寄らないはずです。

理論上この穂先噴霧を行っていればコガネムシの成虫は近寄らず、多分幼虫の被害は少なくなるはずです。

薔薇の薬剤全体噴霧を定期的に行っていれば、ゴマダラカマキリの成虫やコガネムシの成虫は飛来ないかもしれません。

全体噴霧をやめた一番の理由は、黒点病の対処に薬剤を使用しなくくても可能になったことも、薬剤噴霧の手間と効果を測ったのかも知れません。

株元薬剤散布の前に株元の除草が必需です。

現在家庭菜園はホーを使用しますが、庭で現役で使用している除草の鎌類です。

この中で右の鎌は手が届かない個所のみ使用し上から2番目の長い柄の草抜きは主に家庭菜園で使用します。

ということで、日常手放せないのは小型の立鎌、薔薇の剪定後の枝寄せや雑草の寄せには鉄製の小型熊手、そして一番使用する鎌は小型のねじり鎌で、最後は隙間鎌です。

小型のねじり鎌は、佐久の道の駅で購入しましたが、小型で鍛造で良く根を起こし研ぎも有効で手放せません。多分地元の鍛冶屋さんで作ったもので、形だけのプレスものの使い捨てねじり鎌しか品ぞろえしていないホームセンターでは手に入らないものです。

農具と鎌は草の茎をカットする道具として発達しましたが、今ではその役割は刈払い機に代わりました。農具としての庭の草を除去する家庭用の草取り鎌は、家庭用空き地用などニーズが高いのに、未だ研究が足りていないように感じます。空き地の草取りニーズは草取り鎌より除草剤に代わってしまったのかも知れません。

この鎌は家の横と裏の砂利引きの通路の雑草取りに使用します。鍛造の頑丈な鎌で砂利の間の地面を思い切り叩きながら、雑草の根を破壊して抜きます。

昨年秋に購入しましたが、中々優れた鎌で、中腰で連続して作業したら生まれて初めて坐骨神経痛になり、約1か月整形外科に通う羽目になりました。さらに年末には中腰で80数本の薔薇に施肥していたら、今度は突然椎間板ヘルニアを発症しタクシーで別な評判の良い整形外科に向かいました。

幸い痛みもとれ、毎朝ウォーキングの際に椎間板ヘルニア対策のストレッチを欠かさず行っており、再発は防げています。また坐骨神経痛は傷みだすと別な体操を行い慢性状態は回避しています。

全て坐骨神経痛も椎間板ヘルニアも中腰作業の連続で生じるため、薔薇作業は面倒ですが腰を下ろして行っています。若い頃から重荷を担いで山に登っていたので、腰には絶対の自信がありましたが、やはり寄る年波には叶いません。

中腰作業を避けるためイスが必需品です。それぞれ微妙な高さが作業を分けます。

今まで20年近くフロイスをガーデン用腰掛で利用してきました。今でも利用していますが、近年腰痛に繋がる中腰作業を避けるためと、薔薇の間の茂みには移動できないので、アウトドア用のイスを使用しています。

私の場合、屈んで作業する際お腹がつかえるため、椅子に腰かけて手が地面に着く椅子の高さは25㎝が低からず高からず丁度良く、昔フロイスとして高目だった椅子がちょうどよい高さでした。温泉地はフロイスは昔のままですが、今の家庭用フロイスは人間工学上かなり高くなっています。

右の黒椅子は25㎝で草取り用、左は30㎝で鉢薔薇の剪定用と植え替え用に称します。右のスポンジマットはもう30数年使用していますが、膝を着いて作業する際使用します。

雑草取りのグローブ

純粋の雑草取りは左のゴムコーティンググローブを使用しますが、薔薇鉢の雑草取りには皮のグローブを使用します。クライマーやランブラーの誘引には別な厚手のグローブを使用します。

グローブはいつも同じ型を2個ずつ購入し、傷んだグローブを、植え替えなどもろに土壌に触れる際、集中的に使用し、もう1個は主に剪定や花柄積みなど薔薇専用に使用しています。真ん中の2個は同時に購入したもので、新たに2個を購入したので、傷んだグローブは廃棄します。

グローブは時折保革油を塗ると数倍長持ちします。これは山靴やザックの紐など昔から保革油を使用していた習慣です。

ちなみに真ん中のグローブの素材は牛皮で、今回初めて購入したグローブは羊皮です。羊皮は柔らかく使いやすいのですが耐久性を試したいと想っています。以前はこの手の作業グローブは廉価でしたが、最近かなり値上がりしていますが、羊皮は2個組で1000円を切り、交互に使用していると1年近くもつので安いものです。靴も数足交互に使用することによって驚くほど長持ちします。

腕カバーはTシャツで作業する際の必需品です。またランブラーローズの剪定時もトゲを引っかけるため冬でも必需品です。

左の2つは100金均の品ですが化繊なので汗をかくため、夏は使用できません。右はコットン素材で家内に作成を依頼しました。

雑草取りや剪定にはバケツを多用します。バケツが一杯になったら45リッターのゴミ箱に入れます。ランブラーの剪定はバケツは使わず、枝を集めて90リッターのゴミ箱を使用します。

庭のアチコチにフックを装着しているため、剪定の場合はオベリスクなどにバケツをぶら下げて行います。

蚊取り線香は庭作業では必需品です。

ダイヤジノンの散布もバケツを使用します。100均にはいろいろなサイズのバケツがあり便利で、物置の中も、肥料別バケツ、薬品バケツ、雑草取用具、よく使用する工具バケツなど直ぐ取り出せるように分類しています。

ダイアジノン散布前の除草

月に一度は薔薇鉢の除草を行います。種子が飛んで根ずくため厄介です。今回は薬剤散布と施肥のための除草です。鎌で雑草を取り除きます。

いろいろな障害物があるため除草も厄介です。

除草が終わるとダイアジノンを散布します。大小薔薇が80本以上あるため面倒です。

小型の立鎌を使用してダイアジノンを土壌に混ぜ合わせます。この際土壌を上の部分で根を切ることになりますが、これも薔薇への刺激となります。

ダイヤジノン散布が終わったら、粒状のボカシ肥料とIB肥料を散布します。今までは更に堆肥をマルチングを行いましたが、割愛して堆肥は年末に施すことにしました。それにしても某ホームセンターで愛用していた堆肥が品揃えをカットされたので、今はどのホームセンターでも牛糞主体の堆肥がほとんどなので購入したい堆肥がありません。またバーク堆肥もバークの質が悪くバーク堆肥と云いながら牛糞を多用しているため購入する気になれません。そうかといって量が必要なため通販では運賃にコストがかかるため、冬まで良い堆肥を探す必要があります。

これで夏の終わりのゴマダラカマキリの幼虫とコガネムシの幼虫の対処は完了しました。