山と自然のエッセイ、野菊と秋の風景

野菊は、アメリカンブルーと共に、私が花に興味を抱いた原点となった草花です。

今の地に引っ越してかたずけもようやく一段落したある日曜日、家内と娘が見沼田んぼを散策して両手いっぱい野菊を採集してきて、LLビ-ンの陶器のボールに溢れる様に活けました。野菊は茎が柔らかく花は立ちませんが、「見てみて見て」と言われてボールいっぱいに広がった野菊の花と葉を眺めたら、その柔らかなブルーと明るい緑の頼りない葉に「これが野菊か」と初めてまともに見た姿に、少し感動を覚えました。

それから半月ほどして益子を訪れ、陶器屋さんの間にある小さな喫茶店に入ってコーヒーを注文したら、小さな草花が描かれた益子焼らしからぬデザインの器に入ったコーヒーが運ばれてきました。器に描かれたあっさりとしたブルーの小さな花と緑の細い茎の草花の清々しい絵にを眺めていたら、同行した友人が「忘れな草だね」と言っていました。

引越し直後、ガーデンセンターでアメリカンブルーと出会い、ブルーの花に心動かされていたら、続けざま「野菊」と「忘れな草の絵」が目の前に現れたのです。その時の私は名前は知っていたけれど「野菊」を観るのは初めてで、「忘れな草の絵」も初めての出会いでした。全くの初心者の私が、やがて薔薇まで駆け抜けた草花との出会いは、こんなものでした。

早朝いつもの通リウォーキングに出かけます。ここ数日朝が冷えて来たので、家内は参加せず私1人のウオーキングですが、毎年この季節から春まで私1人なので、いよいよその季節がやってきました。さすが真冬のウオーキングは日常着ではさくくて耐えられないため、快適に歩くためには登山の冬山装備が必要になります。そこまで大げさにと想うかもしれませんが、長い間かかった色々買いそろえた下着やオーバーズボン、防寒帽やダウンジャケットなど、日常のウォ-キングで活用しないと元が取れないからです。

見沼田んぼの野菊

以前は、見沼田んぼの畑の端には野菊がたくさん咲いていましたが、今では土手はアメリカセンダングサに覆われ、野菊は駆逐されています。アメリアセンダングサは愚犬がいたころより広がり、毛皮にこの花や種子が着くと、それを捕るのが大変でした。

野菊は桜の樹の根元のセンダングサが広がらない場所にひっそりと咲きます。開花期間は短く群生しているわけでないので目を凝らしながら探さないと見落としてしまいます。

実は植物分類学上では「野菊」という名の植物はなく「ヨメナ(嫁菜)」や「ユウガギク(柚香菊)」がこれに当たります。山野草の「シオン(紫苑)」や「シオン(黄苑)」も野菊の仲間ですが、全然イメージが異なります。私は植物学者で無いので「ヨメナ(嫁菜)」や「ユウガギク(柚香菊)」を野菊と思ひ、「野紺菊」も仲間にいれますが「孔雀アスター」はイメージ外です。

よくこれら強烈な雑草の間に宿根しているかと想います。牧野富太郎は雑草という名の植物は無いと言っていますが、植物分類学上の言葉で、歴史上農家の人たちは雑草のお陰でどれくらい命を縮めてきたか。高温多湿のアジアモンスーン地帯に生きる私たちの宿命でしょう。

薔薇は香水採集のために、一重より八重咲の方が効率が良いため八重咲きに品種改良し更に八重咲きの方が見栄えが良いために、一層改良されてきました。

菊科の花もそうです。仏壇にあげるためには大輪で八重の方が見栄えが良く花もちが良いため、品種改良されてきました。

しかし私を含めて人間は贅沢で我儘のもので、大輪で八重咲きで見栄えの良い花よりも、野菊のようにシンプルで可憐な花にも惹かれます。薔薇もオールドローズのような中輪で毛けばけばしくないものに惹かれます。

自然界では極端な青の花は、なぜか標高の高い寒帯や熱帯にしかありません。松虫草も下界ではムーブ(藤色)ですが、白山の標高2,000mを越えると純粋の青になります。

緯度の高い英国の青の花は、我が国で栽培すると青でなく藤色になります。

でも藤色は自然の緑に溶け込んで、しっくりした落ち着いた印象になります。野菊の美しさは自己主張が少ない点が魅力です。

私はカメラのズームはあまり好きではありません。実際に眼で感じた大きさを好みます。

菅平高原の野菊

3年前の秋、四阿山に行った時、菅平高原の根子岳の登山口に野菊の群落が広がっていました。

秋の季節出かけると必ず野菊を記録に収めますが、意外に野菊はありません。安達太良の麓に少しありましたが、日光や那須では今は見かけません

今ではこれだけの群落は珍しいです。

好きな花に出会うとゾクゾクしてきます。友人たちは私が野菊を撮影していると不思議そうな顔をしていました。

希少になった見沼田んぼのススキ

見沼田んぼの土手の大半が、一見姿が似ている外来種のセイバンモロコシに覆われ、ススキが絶滅状態にあります。セイバンモロコシは西蕃蜀黍の字のように、西方の蛮族のモロコシという名が付けられていますが、その繁殖力は強大で種子を四方に飛ばしあっという間繁殖しています。

この時期、旅に出てススキが健在な風景を観るとほっとします。多分ススキを見慣れている風景に接しているとススキの優美な穂の美しさに気が付かないかも知れませんが、もし野にススキがなくなり丈の高い草が玉蜀黍に似たセイバンモロコシに覆われたら、日本の秋の風情は無くなってしまいます。

花札にも描かれているように秋の低木の代名詞であった秋の萩は無くなり、野菊も見えなくなり、ましてススキが無くなったら、日本の秋は無くなってしまいます。最も温暖化で秋は無くなり、Tシャツから翌日フリースになり数日でダウンになる近年の季節では、秋の風情は遠い万葉か古今の時代の想い出に変わってしまうのでしょうか?

家庭菜園の縁に涸れた用水がありますが、そこから毎年長い茎が伸びるので、その都度剪定ハサミで刈り込んでいましたが、それが驚くなかれススキだったので今年は刈り込なかったら、立派なすすきになりました。湿地に生えたススキのため穂はことに美しい器量良しの姿になりました。

秋のよもぎでパンを作る

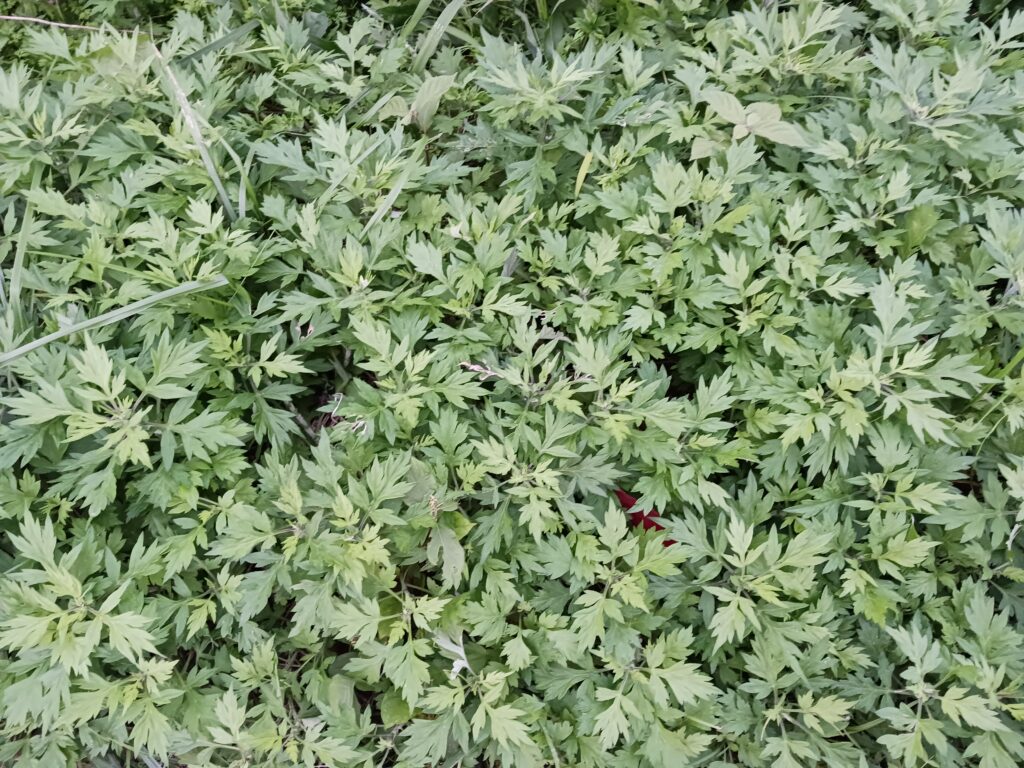

先日家内がニコニコしながら散歩がてらの買い物から帰ってきました。土手の上によもぎが一面広がっていたため、ビニール袋いっぱい採集してきました。そしてバターをたっぷり練り込んだヨモギパンを作りました。朝は家内はパン食、私はダイエットのため日本食ですが、この日から数日間どっしりと重量感のあるヨモギパンを楽しみました。

それから後ウォ-キングの際、土手の端を観ると所々ヨモギが目立つことなく広がっていたのです。

大好きなカラスウリ

家庭菜園は雑草が収まっているので、しばらく行きませんでしたが、家内がカラスウリが未だたくさん樹にかかっていると聞き、ウォーキングのついでに採集してきました。今年はこれで最後です。

クレマチスのダッチェス・オブ・エジンバラが咲いています。形は崩れるけどいつまでも咲いています。エジンバラ公夫人という名の高貴な雰囲気のクレマチスです。自分で仕立てるアンドンも中々楽しいものです。

我が家の野紺菊も咲いてきました。

花が無い時のノコンギクは雑草と一緒に抜いてしまうことがありますが、今年はしばらく茎も伸びず、さては雑草と一緒に抜いてしまったかなと案じていましたが、土手の野菊が咲き出すとともに、我が家のノコンギクも咲いてきました。

いわゆるヨメナなどの野菊と違ってノコンギクは茎が立って咲くので、おそらくヨメナを園芸種として改良してきた歴史があります。

昔友禅菊も栽培していたのですが、いつのまにか消えてしまいました。私にとって野菊のイメージはノコンギクと丈の低い友禅菊までであり、孔雀アスターになると野菊のイメージが異なります。

花径は小さいけれど凛とした美しさに惹かれます。